【QAあり】ウルトラファブリックスHD、アニマルフリー素材の需要増を追い風に、2026年までに売上高307億円を計画

INDEX

髙野美香氏(以下、髙野):本日はご視聴いただきまして、ありがとうございます。ウルトラファブリックス・ホールディングスの取締役経営企画部長の髙野です。よろしくお願いします。

「ログミーFinance」での個人投資家向けIRセミナーは3回目となりますが、当社の名前を初めて聞く方もまだ多いと思いますので、まずは当社の概要をお話しします。

その後、当社の市場である合成皮革市場が成長市場であること、そして合成皮革市場の中でもプレミアムゾーンのみを対象としており、収益性を削るような価格競争の世界とは一線を画していること、そのためにもサステナビリティの重視が重要であることの3点を、本日はみなさまにお伝えしたいと思っています。

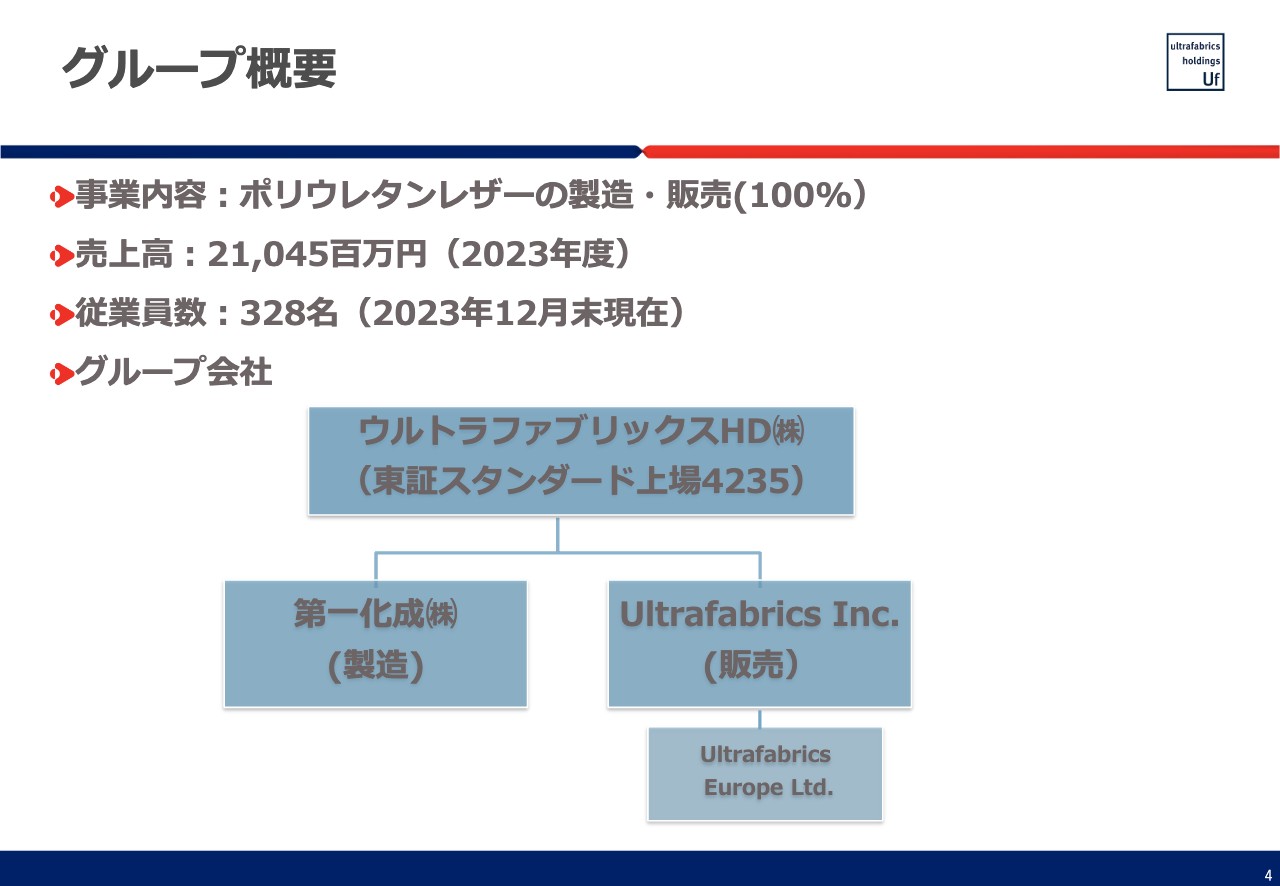

グループ概要

髙野:グループの概要です。当社グループは、合成皮革の製造・販売を100パーセント専業で行っています。製品については後ほどご説明します。

スライドの図のとおり、当社の傘下では、100パーセント子会社である第一化成株式会社が製造・開発を行い、同じく100パーセント子会社であるUltrafabrics Inc.が、ニューヨークを拠点として欧米を中心に販売しています。

従業員数は日本に200名強、欧米に120名程度で、合計328名となっています。

グループ体制

髙野:主要拠点はスライドに記載のとおりです。日本においては、東京都八王子市に当社と第一化成の本社があります。

また、埼玉県行田市と群馬県邑楽町に工場があり、ほぼすべての製品をこの2つの工場で製造しています。現在、第3工場を群馬県千代田町に建設中で、2025年1月に稼働予定です。

ニューヨークには、販売会社であるUltrafabrics Inc.の本社があります。以前はニューヨークとテキサスに倉庫がありましたが、昨年の秋にニューヨークの倉庫を、カリフォルニアに移転したことで、リードタイムがやや短くなるなどの改善がありました。

グループ沿革

髙野:グループの沿革です。当社の前身となる第一化成は1966年に設立され、今年で58年目になります。

当初は婦人用のアパレルを中心にビジネスを行っており、それでかなり利益を得ていた時期もありました。しかし、やはりアパレルは流行に左右されやすいことに加え、その後、中国や韓国の製品が日本に入ってきたことで価格競争になりました。

また、安かろう悪かろうという合成皮革が大量に国内に流入してきたことで、合成皮革そのもののイメージも悪くなってしまい、日本国内での販売が徐々に厳しくなっていきました。

一方で、北米での売上は非常に順調でした。当時、アメリカのSprings Industries Inc.という会社に販売代理権を与え、販売していただいていましたが、1999年にSprings Industries Inc.の担当者が独立するかたちでUltrafabrics, LLCを設立しました。

その設立者がクレイ・ローゼンバーグとダニエル・ベッカー-プリマックで、今の当社の取締役2名です。この段階で第一化成が15パーセント出資しました。そしてUltrafabrics Inc.は、今年で25周年を迎えています。

2010年代に、この両社の相互依存度はどんどん高まっていきました。Ultrafabrics, LLCの仕入先は8割から9割が第一化成となり、第一化成にとっても売上先の8割から9割がUltrafabrics LLCとなっていき、2017年に現在のようなかたちで経営統合しました。

グループ経営理念

髙野:グループの経営理念です。経営統合から3年が経過した2020年に、グループとしての経営理念をあらためて議論しました。それぞれの子会社の経営理念や創業の理念は尊重しつつ、グループとしての一体感を醸成するために策定しました。

サステナビリティの重視も重要な経営理念として、この中に掲げています。

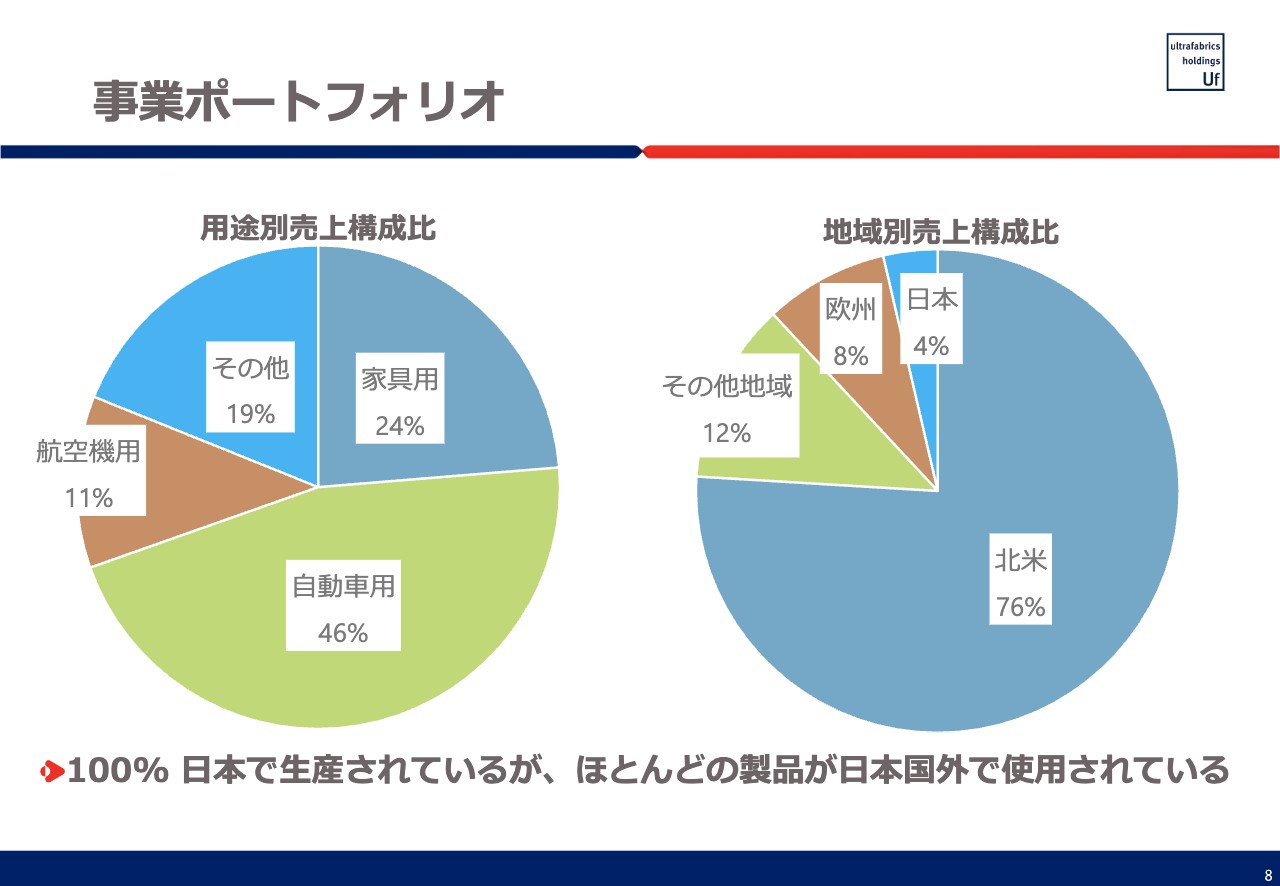

事業ポートフォリオ

髙野:事業ポートフォリオです。スライド左側の円グラフは、用途別の売上構成比を示しています。家具用が24パーセント、自動車用が46パーセント、航空機用が11パーセント、その他が19パーセントです。

このように用途が分散していることは、経営の安定化につながっていると考えています。例えば、航空機用に特化していると、コロナ禍により深刻な打撃を受けたはずです。また、最近の業績を牽引している事業は自動車用ですが、今後は特定の分野に限らず、バランスよく成長させたいと考えています。

スライド右側の円グラフは、地域別の売上構成比を示しています。北米向けが76パーセント、その他の地域向けが12パーセント、欧州向けが8パーセント、日本向けが4パーセントです。先ほどご説明したように、販売会社の拠点がニューヨークにあるため、販売先は北米と欧州が中心になっています。

「日本向けを増やさないのか?」というご質問をよくいただきます。日本の会社はどうしても系列があったり、コストセンシティブだったり、サステナビリティに対する意識も含めて付加価値のあるものにお金を払う風土がないという背景があります。そのため、現在は日本向けの売上が増えていくことは想定していません。

一方、アジア市場の開拓は今後の経営課題であると認識しています。ただ、しばらくの間は欧米にも十分な成長余地があると考えています。

1UP投資部屋Ken 氏(以下、Ken):私からいくつか質問してもよろしいでしょうか?

海外企業とのM&Aは、関係性がかなり近い状態で実施されたM&Aだったかと思います。

海外企業のM&Aは場合によっては後から減損などもあるため、個人投資家としては、難易度が非常に高いと認識しており、どうしても警戒度が高くなります。御社の場合は、その中でも多くの利益を出しており、M&Aに成功されていると思いました。このあたりについて、もう少し解説をお願いします。

髙野:先ほど沿革のところでお話ししたとおり、第一化成がSprings Industries Inc.を経由して北米向けに販売していた時代の担当者が、そのまま設立した会社ということもあり、30年以上の付き合いがあります。

2017年に入ってから出会った会社ではなく、お互いの会社のことも企業文化も非常によく理解した上での統合であることが、今、統合企業として順調であることにつながっていると思います。

Ken:海外売上比率のところで、「今のところ日本での積極的な展開は考えていない」というお話がありました。北米向けはもちろん伸びしろがありますが、欧州向けはもう少しがんばって取り組まれるところだと思います。

自動車用、家具用、航空機用は、地域によって好みの特性がそこまで出ないのではないか、逆をいえば、さらに伸ばしていけるのではないかと思っています。伸ばしていく上で、何かボトルネックがあるのでしょうか?

髙野:Ultrafabrics Incの子会社として、以前から欧州の法人はありますが、現状ではこのようなビジネス規模にとどまっています。これはひとえに経営リソースの問題で、アメリカでの拡大が忙しく、人材も含めて欧州に注力できなかったことが背景にあります。

この後お話しする売上の収益源の分散という意味でも、今後は欧州に少しテコ入れしていくことが必要であり、重要な経営課題となっています。

Ken:お客さまの獲得方法についても教えてください。例えば航空機用は、日本ではANAやJALなどの大手に対してアプローチし、採用してもらうのですか?

髙野:分野ごとにいろいろなアプローチの仕方があります。あまり答えになっていないかもしれませんが、自動車用や航空機用の最終的な意思決定権を持つのは航空会社や完成車メーカーで、実際の販売先はシートメーカーです。

Ken:決定権を持っているのは、例えば航空会社のデザイナーなどで、販売先として売上が立つのはシートメーカーということでしょうか?

髙野:おっしゃるとおりです。

家具用

髙野:用途ごとにどのような場面で使用されているかについて、写真をご覧いただきながらご説明します。

家具用は、オフィスや歯科向けの椅子などに使用されています。スライド右側の写真は歯科向けの椅子で、ヘルスケア向けと呼んでいます。オフィス・ヘルスケア向けを中心に、その他にもホテル、レストラン、大学、住宅など、幅広い場所で使用されています。

自動車用

髙野:自動車用は、当初はシフトブーツ、ギャップハイダー、それ以外の内装材など、私どもがスモールパーツビジネスと呼んでいるところの売上が中心でした。現在は、磨耗強度などのいくつかの課題をクリアし、カーシートにも採用されるようになりました。

今後、自動運転技術などが発展していけば、より自動車の中の居住性や快適性が求められるようになると考えています。そのような場合には、私どもの製品の触った時の心地よさや快適さがさらに評価されるのではないかと見ています。

航空機用

髙野:航空機用は、もともとはプライベートジェット向けからスタートし、最近になって民間航空機向けに対象市場を拡大しています。航空機用は自動車用に比べて収益性が高く、いったん採用されると安定的な需要が見込めるため、私どもとしても非常に有望な分野だと考えています。

本日は、JALの航空機に採用されているヘッドレストカバーを持参しました。

私どもの製品は、先ほどお伝えしたとおり日本以外で使われているため、日本の投資家の方に「どこに行ったら、あなたがたの製品を触れますか?」とよく聞かれます。JALでは、ほとんどの機内で私どものヘッドレストカバーが使われるようになったため、JALに乗ると触っていただけるのではないかと思います。触ってみて、いかがでしょうか?

Ken:柔らかいですね。このようにヘッドレストを触る機会はあまりなく、あったとしてもおそらく頭でしか触らないと思います。外して触るとすごく柔らかくて軽いと感じました。

荒井沙織氏(以下、荒井):ここには3枚ありますが、それぞれに違いはありますか?

髙野:素材は同じです。ファーストクラスのものは色がやや異なり、エコノミークラスとビジネスクラスは大きさが違います。

Ken:みなさまもJALに乗った際にぜひ触ってみてください。

その他

髙野:その他は、キャンピングカー、クルーザー、トラック向けが中心となっています。水に濡れても劣化せず、強い日光を浴びても品質が変わらないことが非常に高く評価されています。

製品の構造

髙野:製品の特徴についてお話しします。当社の製品は、湿式合成皮革です。。まず合成皮革とは、スライドの図では1番下の黒い部分、織物や編物などの繊維素材の上にポリウレタン樹脂を塗布したものを指します。

合成皮革は、乾式と湿式の2つの製法に大きく分けられており、私どもは湿式という製法を使っています。湿式は、樹脂を塗布した後に大型の水槽にくぐらせると、そこに溶剤が溶け出します。残った部分がポリウレタンのスポンジのようになり、それが触った時の柔らかさのもとになっています。スライドの図では、2番目の層がポリウレタンの発泡層です。

その上に色やデザイン、通気性、耐光性など、いろいろな機能を付けた層を貼り合わせていき、だいたいの場合は合計4層からなる生地になっています。

このように手間暇をかけて作っているため、触り心地が柔らかでありながら、いろいろな特徴がある製品となっています。

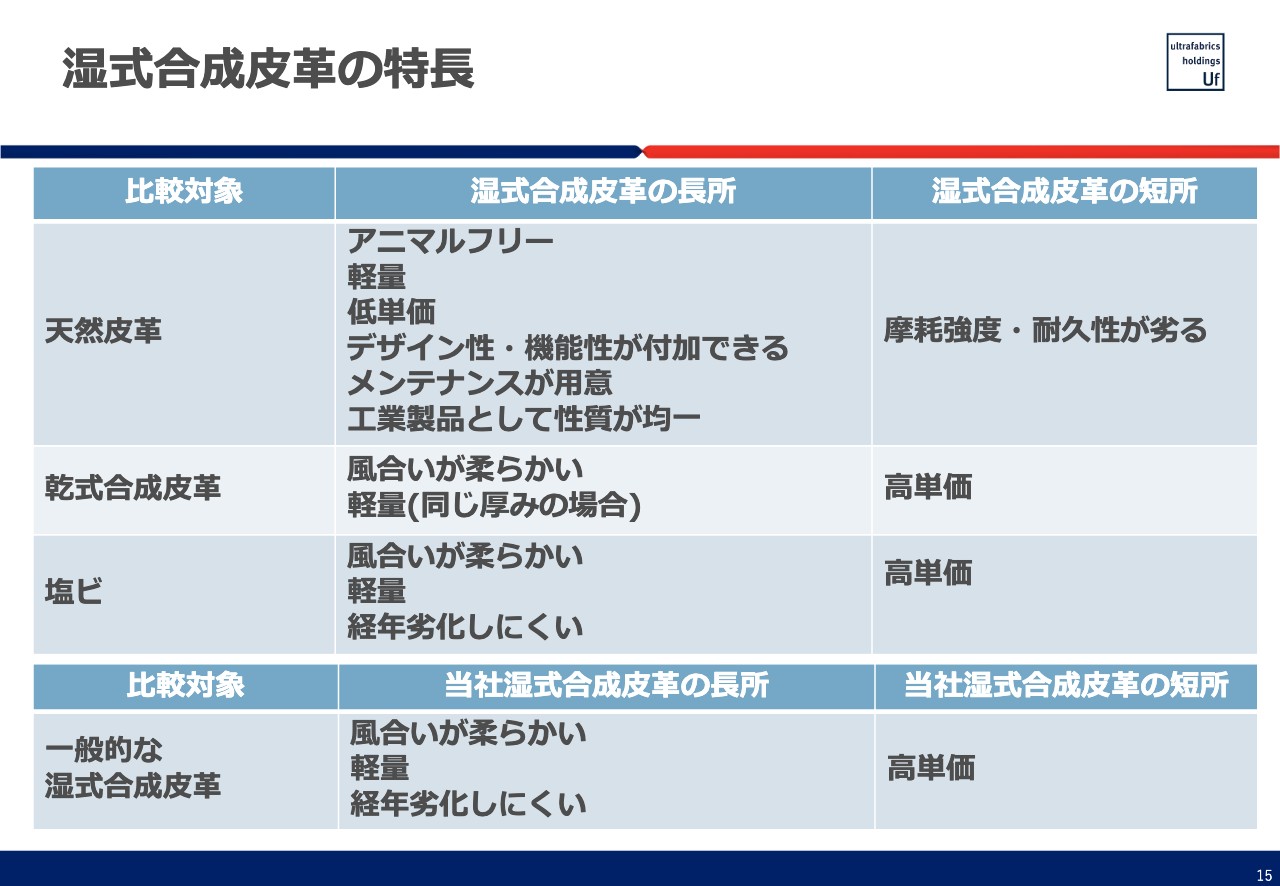

湿式合成皮革の特長

髙野:他のいろいろな素材と比較した長所・短所をご説明します。

まず、天然皮革(本革)との比較です。「動物由来のものを自分の身の回りに置きたくない」というアニマルフリーの流れが世の中でどんどんと進んでいます。そのため、私どもの製品がアニマルフリーの潮流に乗っていることは、非常に大きなアドバンテージになっているのではないかと思っています。

加えて、軽いこと、そして値段も安く、デザインや機能性を付加できることも本革に比べて優れている点です。

湿式合成皮革はメンテナンスも非常に簡単で、アルコールのようなものでさっと拭けば、非常にきれいに使い続けることができます。

本革の場合は、やはり天然のものであるため、形がいろいろとあったり、部分ごとに厚みが違ったり、色が違ったりもします。それが味わいでもあるものの、私どものほうは工業製品ということもあり、形もきれいで、均一の品質が保たれているところが長所ではないかと思います。

その一方で、磨耗強度や耐久性などは、やはり本革に比べると少し劣っています。

また、それ以外の素材である乾式合成皮革や塩ビ、そして一般的な湿式合成皮革を比較すると、やはり私どもの製品は圧倒的に風合いが柔らかいことが特徴です。

先ほど触っていただきましたが、触った時のしなやかさや手触りの良さはどこにも負けないと自負しています。さらに、同じ厚みであれば軽量であることに加え、経年劣化しづらいことも長所として挙げられます。ただ、やはり普通の乾式合成皮革や塩ビに比べると値段が高くなってしまうため、その点がデメリットだと思っています。

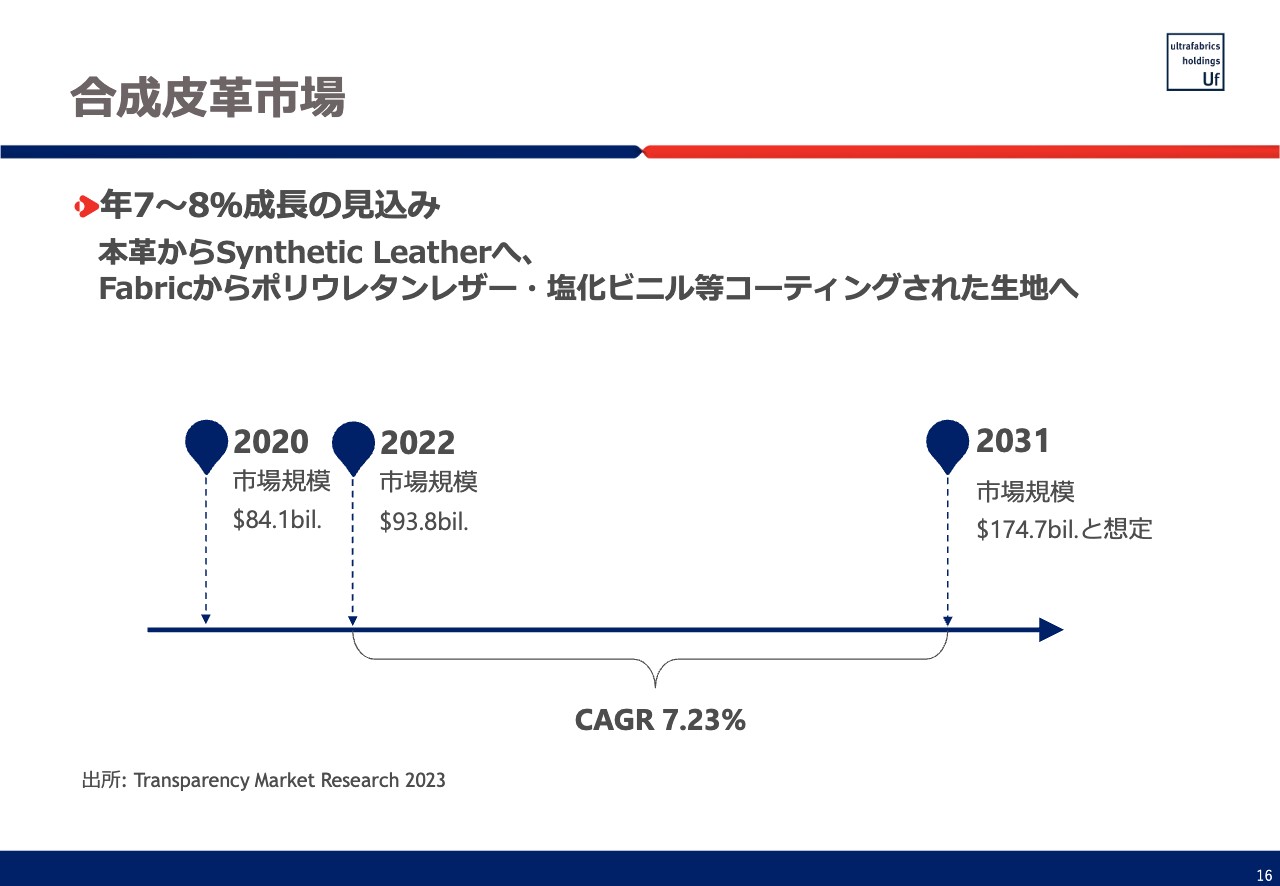

合成皮革市場

髙野:合成皮革市場の市場規模や成長性について少しご説明します。ここからが冒頭に私がお伝えした「今日お伝えしたいこと」の1点目にあたります。

合成皮革市場にはいろいろな数字の取り方があると思いますが、2022年の段階で93.8ビリオンドル、日本円に直すとだいたい14兆円と言われています。

今後、2031年までに174.7ビリオンドル、日本円にして約26兆円、年率に直すと7パーセントから8パーセントの成長が見込まれるといわれています。これは本革からアニマルフリーの流れを受けてSynthetic Leather、つまり合成皮革のほうに移るという流れが1つあります。

もう1つはコーティングしたほうが、より高級感があるということでFabric、つまり布からポリウレタンレザーなど、いろいろなものでコーティングされた生地に移る流れがあります。この両方から流れ込んでくることで、年率7パーセントから8パーセントの成長が見込めると考えています。

Ken:確かに、牛自体も二酸化炭素の原因だと言われたりしています。現在、マクロで見ると本革は若干減りつつあるのでしょうか?

髙野:いろいろなデータがあるため、きれいに右肩下がりというわけではありませんが、市場もいろいろとアップダウンしている中で、アニマルフリーの潮流は大きくなっている状況です。したがって、長期的なトレンドで見ると、私どもに追い風が吹いているのではないかと思っています。

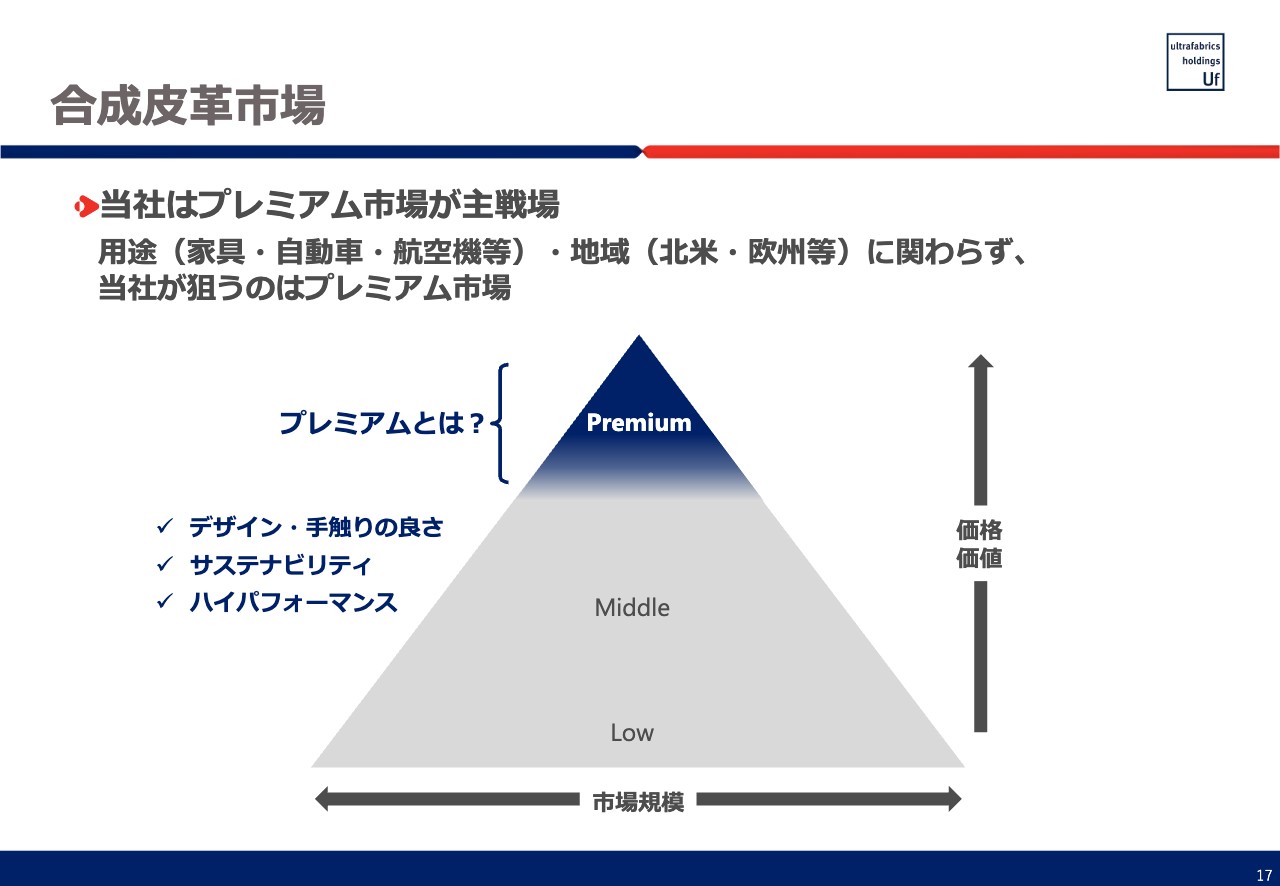

合成皮革市場

髙野:非常に大きな合成皮革市場において、私どもはプレミアム市場を主戦場として戦い、価格競争するような市場とは一線を画していきたいと思っています。これが本日お伝えしたいことの2点目になります。

このプレミアムとは何かというと、1つはデザインや手触りの良さ、もう1つはサステナビリティ、持続可能性の高さ、そしてハイパフォーマンス、いろいろな機能性の高さなどです。このような価値をお客さまに届けられることがプレミアムの背景としていえるのではないかと考えています。

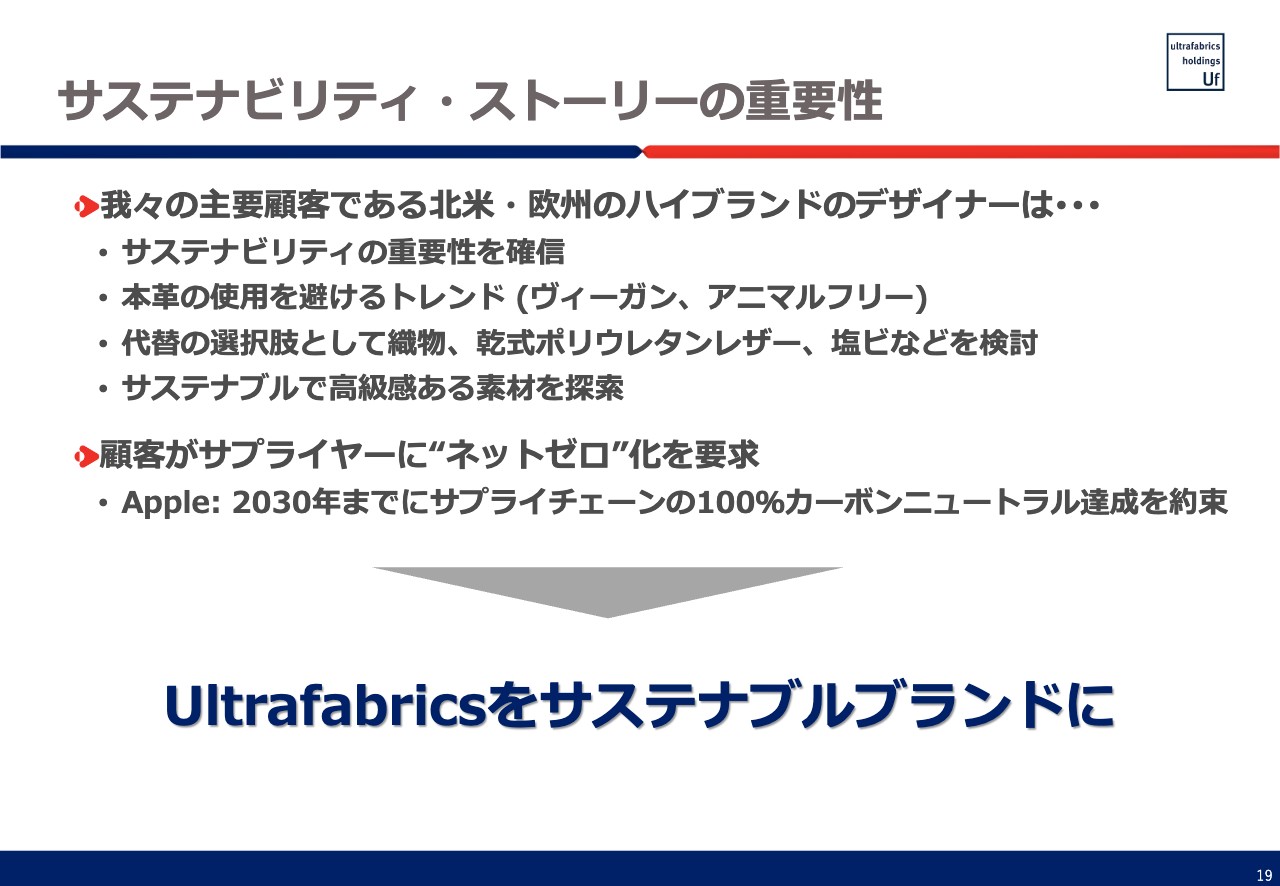

サステナビリティ・ストーリーの重要性

髙野:私どもがなぜサステナビリティを重視し、どのような切り口で実現しようとしているのかをご説明します。

まずは、私どもがサステナビリティを重視している理由についてです。

私どもの主要なお客さまである欧米のハイブランドのデザイナーたちは、サステナビリティの重要性を確信しています。そのような方々は、ヴィーガンやアニマルフリーの潮流の一番真ん中にいます。そして、本革の代替物として織物やポリウレタンレザーなどをいろいろと探している一方で、「やはり高級感もあったほうがいい」という条件にまさに一致するものが私どもの製品であると考えています。

もう1つの違う切り口としては、私どものお客さまである自動車メーカーや航空会社などが、原材料を供給するサプライヤーに対して「二酸化炭素をネットゼロにしてください」と要求していることが挙げられます。

Appleがサプライチェーン全体を2030年までに100パーセントカーボンニュートラルにすることを約束した、というニュースをみなさまも新聞などで見られたのではないかと思います。

このような現実があるため、私どもとしても「Ultrafabrics」そのものをサステナブルブランドにすることが、ビジネスにおいて非常に重要だと考えています。

Product Sustainability

髙野:どのような切り口でこのサステナビリティを実現していくかについてです。まずは製品そのものがサステナブルであるということが重要だと思っています。

1点目は製品が長く使えることです。先ほどご覧いただいた飛行機のヘッドレストカバーなども、もともとは不織布だったと思います。しかし、不織布は何回か使うと廃棄しなくてはなりません。その点、私どもの製品であれば数年は使えるため、廃棄物が減ります。

シートなども、Fabricの場合は摩耗したり、汚れたりして張り替えのタームが短くなるため、総合的に見ると廃棄物が多くなってしまいます。したがって、長寿命であることがユーザーにとって非常に大きなメリットとなります。

2点目は軽量であることです。軽量のため、シートなどに使ってもらった場合には、自動車や航空機の運行時、走行時のエネルギーが少なくて済み、結果的にCO2の排出量を少なくすることができます。これは今、自動車会社や航空会社が目指しているところなのではないかと思います。

3点目は私どもの原材料そのもので、バイオ樹脂やリサイクル素材の比率を高めようと取り組んでいます。

4点目は、なによりも手触りが柔らかいこと、そして自分たちの身の回りに置いてあると快適であることです。ユーザーにとってサステナブルな存在であることが重要なのではないかと思っています。

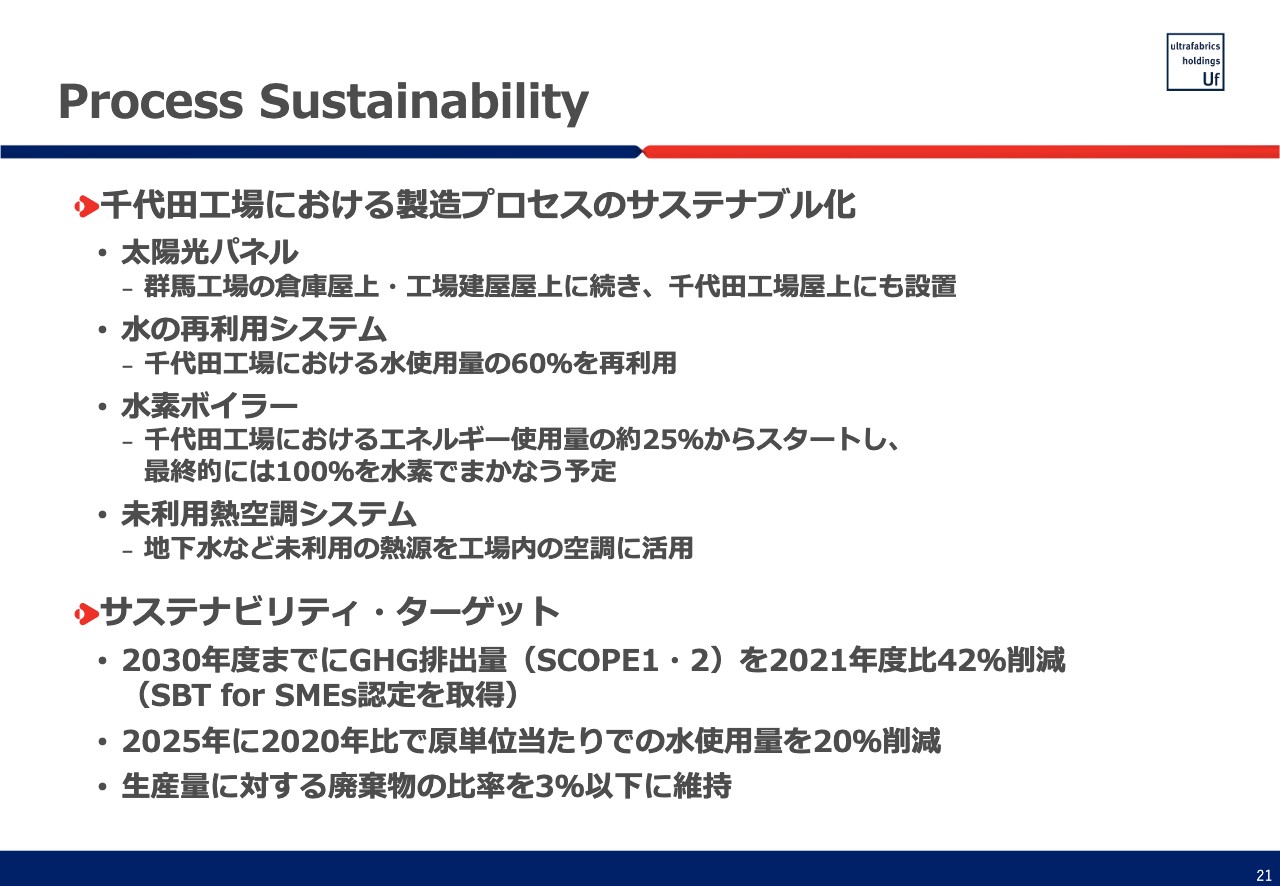

Process Sustainability

髙野:製造プロセスとしてのサステナビリティについてです。先ほどお話しした千代田工場においては、いろいろなプロセスのサステナブル化を進めており、千代田工場そのものをサステナブルプラントと位置づけています。

いろいろな観点でサステナブル化を実現させたいと思っていますが、1点目は太陽光パネルです。これはあまり珍しくはない話で、みなさまもいろいろと実行していることかと思います。

2点目として、私どもは製品を作る時にたくさんの水を使いますが、使った水の60パーセントぐらいを再利用するためのシステムの導入を計画しています。

3点目として、最初は使用するエネルギーの4分の1ぐらいから、水素ボイラーを使っていこうとしています。化学プラントに併設されたかたちではなく、まったく離れたところでこのような水素ボイラーを使うことは、おそらく全国でも1社目か2社目ぐらいです。私どもとしても、非常にチャレンジングな取り組みであると思っています。

4点目として、地下水などの未利用の熱源を空調などに使っていくことを考えています。

このように、私どもはサステナビリティに関するいろいろな目標を持っています。2030年ぐらいまでにCO2の排出量をだいたい6割ぐらいに減らすことや、水の使用量を2020年比で20パーセント減らすこと、そして生産量に対する廃棄物の比率を3パーセント以下に維持することなどの目標を会社として掲げています。

Ken:サステナビリティに関しては同規模の会社に比べ、かなり力を入れていると感じます。数値なども明確に出されていますが、やはり経営方針が関係しているのでしょうか?

髙野:もちろん、もっと進んでいる会社はたくさんあるものの、おっしゃるように私どもの規模としては進んでいるほうだと評価されています。

この理由は、やはり欧米のお客さまが中心であるためです。欧米の企業のほうがサステナビリティに対する関心が非常に高く、そこをクリアしなければ、そもそもビジネスの入口に立つことができません。そのため、「必然的に」というと後ろ向きになりますが、実施していかなければ、ビジネスの入口に立てないということが非常に大きな要因にはなっています。

Ken:御社のお客さまには、おそらく誰でも知っているような大手企業が非常に多いと思います。

今、海外やヨーロッパの機関投資家などはサステナビリティを意識していなければ、年金ファンドがお金を入れてくれないこともあり、大きな会社であればあるほど、サステナビリティを意識しています。そのようなお客さまが多いため、御社もかなり意識されているということですね。

髙野:おっしゃるとおりです。

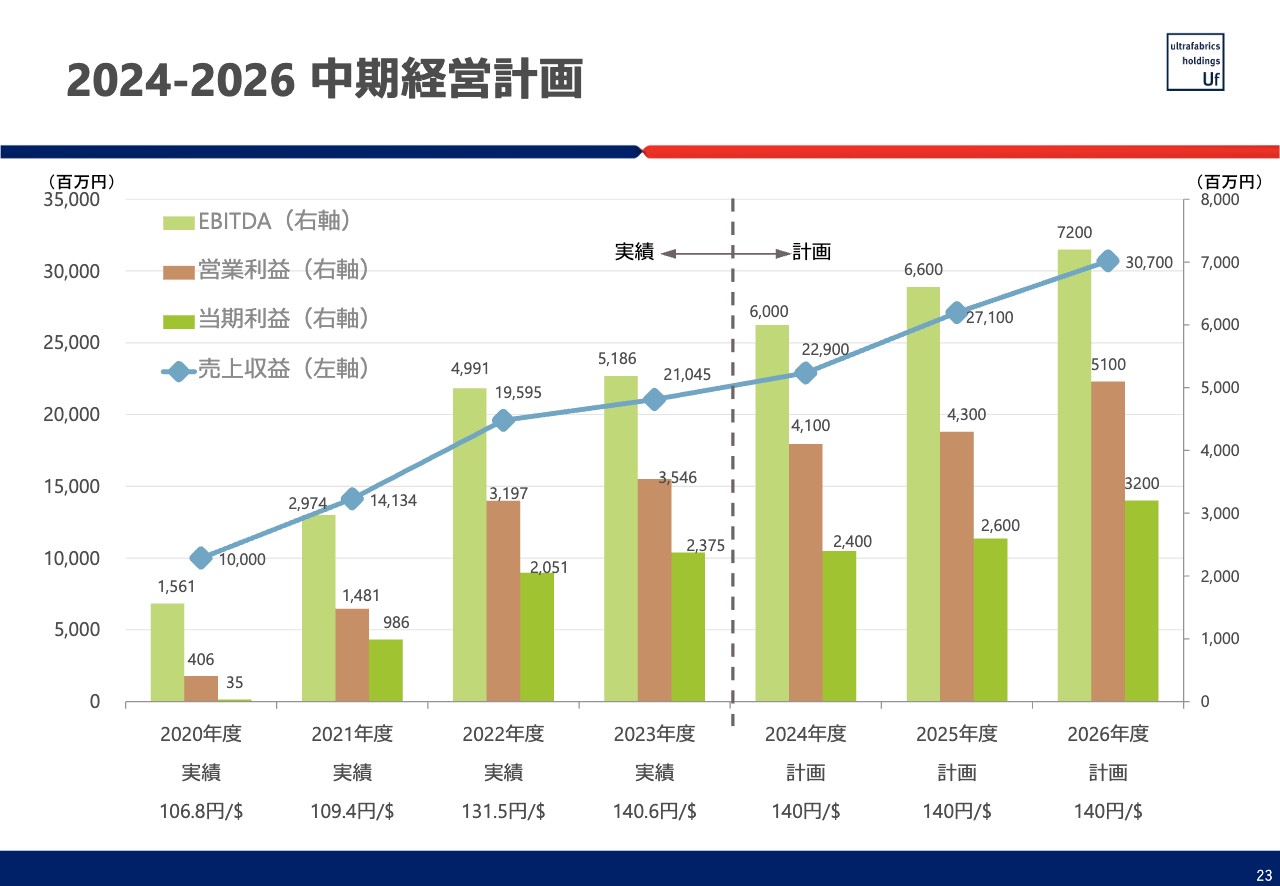

2024-2026 中期経営計画

髙野:私どもの中期経営計画についてご説明します。スライドのグラフは、2020年から2023年度までの実績と、今掲げている2024年から2026年までの3年間の中期経営計画を示したものです。

2020年はご存じのとおり、コロナ禍にあり、その後から円安やお客さまの生産活動が活発化したこともあって、売上・利益ともにかなり高い伸び率で成長させることができました。

2024年から2026年までの3ヶ年計画については、売上・利益ともに10パーセント台半ばの成長を見込んでいます。

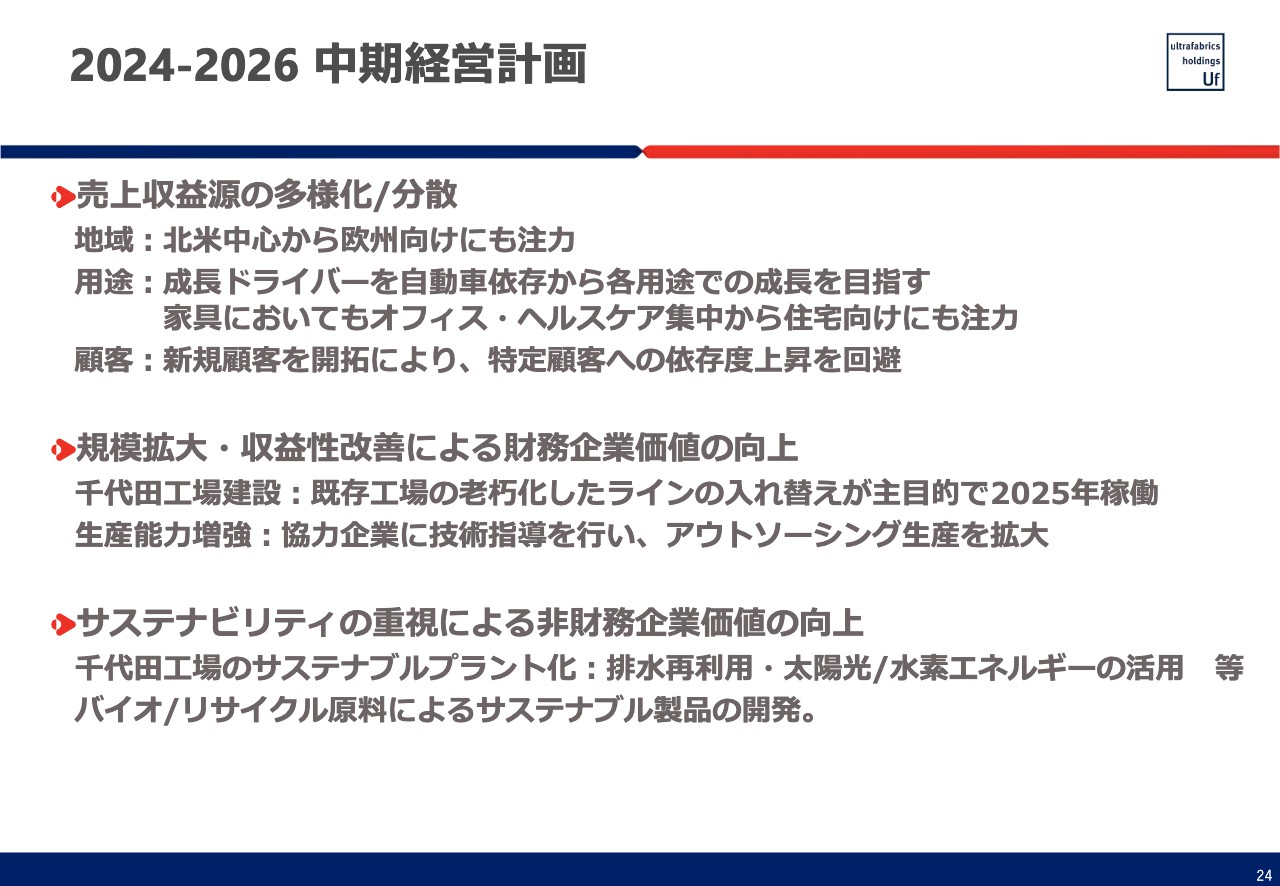

2024-2026 中期経営計画

髙野:中期経営計画の方針を少しご説明します。1点目は、売上収益源を多様化・分散することが重要だと考えています。販売会社がニューヨークにあって成長してきたこともあり、どうしてもお客さまは北米が中心となっています。そのため、先ほどお話ししたように、今後は欧州向けにもしっかりと注力していきます。

また、成長ドライバーを自動車用に依存するだけではなく、家具用や航空機用など、それぞれの用途で成長を目指していきます。家具用の中でも、今まではオフィス・ヘルスケア向けが中心でしたが、これまであまり手をつけてこなかった住宅向けなどにも注力し、分散を図っていく方針です。

お客さまについても、1社のお客さまのウエートが高い状態は、会社としてはあまり良いことではないと考えているため、特定のお客さまへの依存度が上昇することをできる限り避け、新しいお客さんを獲得していきます。

2点目は、規模拡大についてご説明します。先ほどお話ししたように、千代田工場という第3番目の工場を建設中です。こちらは既存工場の老朽化したラインの入れ替えが主な目的であり、残念ながら千代田工場を作ったからといって、私どもの生産キャパシティが一気に増えるわけではありません。

3点目は、これから増えていく需要に対し、どのように対応するのかということです。同じような湿式合成皮革の設備を持つ企業に協力企業となってもらい、私どもが技術指導を行って生産してもらう、つまり、アウトソーシング生産を行っていくことを考えています。

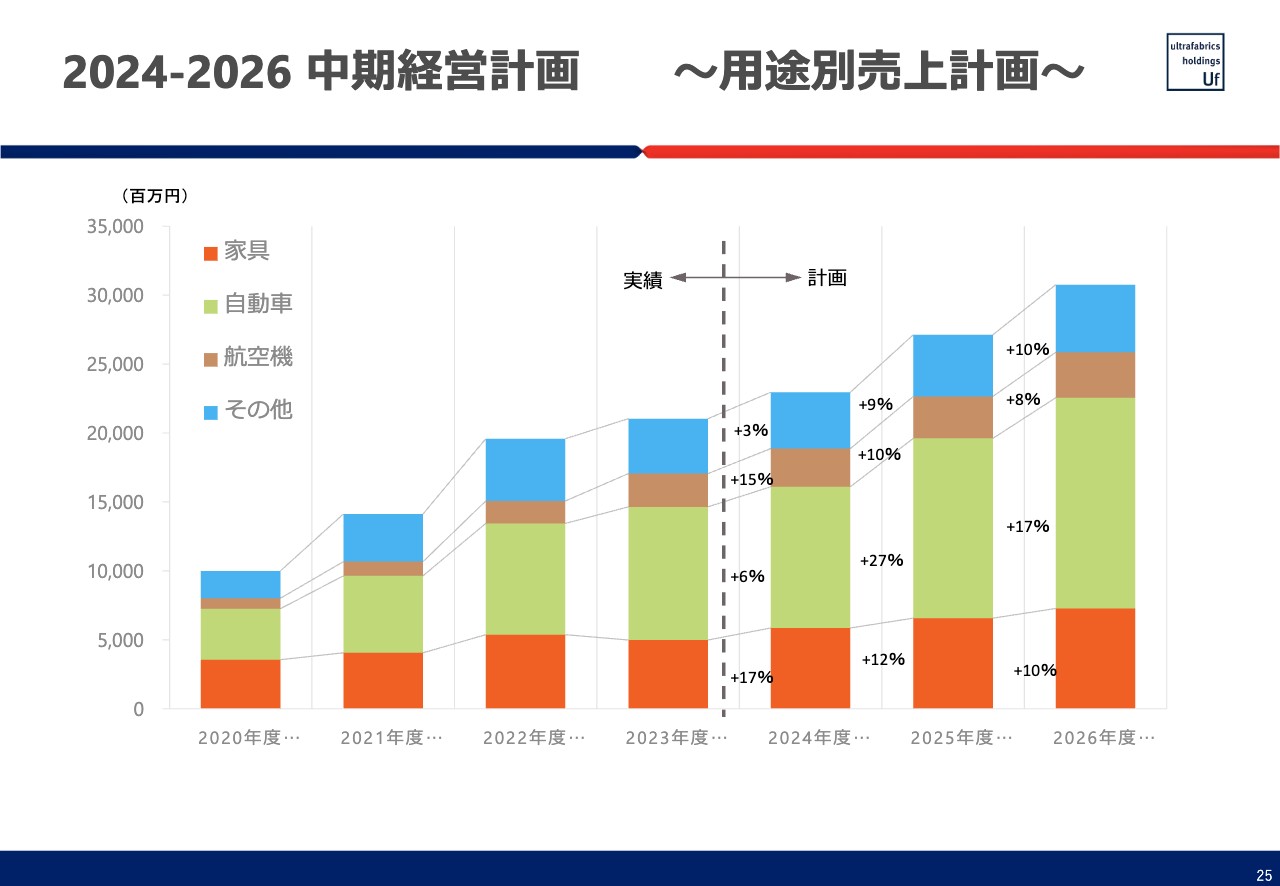

2024-2026 中期経営計画 ~用途別売上計画~

髙野:用途別に見た売上計画です。1番下の濃いオレンジ色部分が家具用となっており、3年間の平均成長率は13パーセントを見込んでいます。こちらはオフィス・ヘルスケア向けに加え、住宅向けなども強化していきます。

販売チャネルは直販のみでなく卸売チャネルも拡大し、先ほど欧州のお話をしましたが、エリアなども多様化を図っていきたいと考えています。

住宅向けの市場は非常に大きく、その中で特に注力したいと思っているところが「レジデンシャルアウトドア」と呼ばれる分野です。

アメリカの住宅といえば、プールや広いバルコニーなどの風景が思い浮かぶのではないかと思います。そのようなところで、私どものボートやクルーザーに使っている製品を使えば、水に濡れても強く、強い太陽の光を浴びても劣化しないといった製品の特性がうまく活かせるのではないかと考え、今後の注力分野として検討しています。

下から2番目の緑の部分が自動車用です。こちらは、2024年から2026年までの3年間で、平均成長率17パーセントと、高い成長率を見込んでいます。

ただし、ここは既存のお客さまの売上が伸びていくわけではなく、2025年の段階で新しいプログラムを獲得できているため、それが加わってくることを計画に織り込んでいます。さらに1社への依存度をあまり高くしないため、新しいお客さまの開拓や新規プログラムの獲得を目指していきます。

その上の薄い茶色の部分が航空機用になります。こちらは、今までやはり米系中心のエアラインが中心でしたが、アジアパシフィック向け、または欧州系などのエアラインについても強化していくことを考えています。

1番上のその他についても、同じく欧州向けを拡大していくことで、平均7パーセントの成長を見込んでいます。

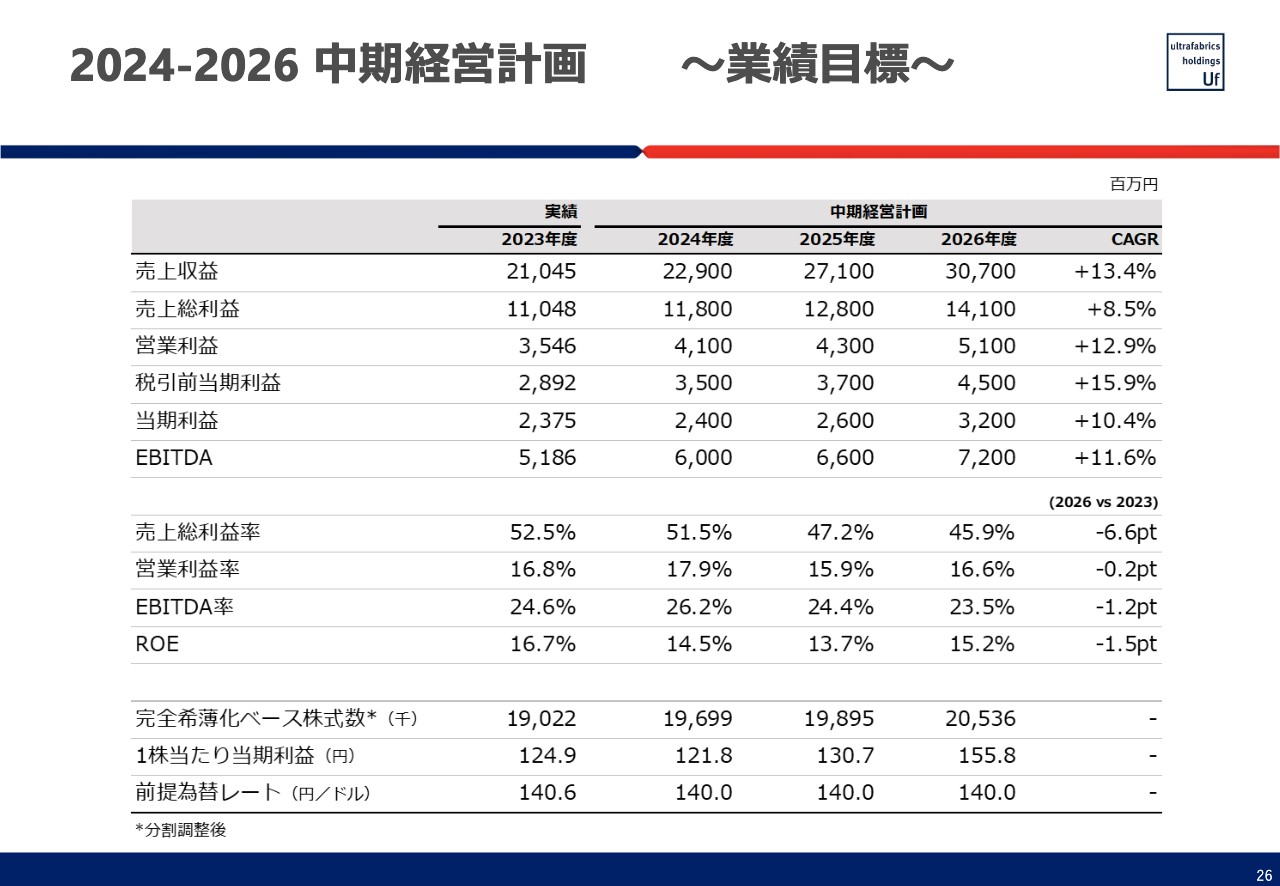

2024-2026 中期経営計画 ~業績目標~

髙野:中期経営計画の業績目標です。売上の中身については先ほどご説明しましたが、年平均13パーセントの成長を見込んでいます。

ご覧のように、2025年は売上の成長率が高くなるものの、千代田工場が新たに稼働するため、利益の伸びは一度鈍化し、2026年にまた戻ってくると想定しています。

営業利益率、ROEも2025年は少し下がりますが、2026年にはターゲットとしている営業利益率を15パーセント以上に、ROEは15パーセント以上の水準に戻していく計画です。

Ken:中期経営計画について、いくつか質問させてください。

まず、この計画は、各企業において努力目標としているところもあれば、コンサバティブに立てているところもあります。御社の場合は、いろいろなプロジェクトの業績を計算したり、積み上げたりして数字を出されていると思います。中期経営計画の温度感について聞かせてください。

髙野:昨年まではややコンサバティブに見ており、結果として上振れてきました。しかしながら、今期は第1四半期の決算発表を終え、アメリカのマクロの影響など、いろいろな要因もあって少しビハインドでスタートしているため、コンサバとは言いづらいと思います。

Ken:アメリカの経済状況も関係するかと思いますが、御社が中期経営計画を達成する上で、最もボトルネックになりそうなことは何ですか?

髙野:最大のボトルネックであり、ポイントになってくることはやはり売上です。アメリカのマクロの状況のほか、お客さまの状況もあります。例えば、航空機用は契約時に「20機分を3年間かけて納入する」といった数量が決まっているため、これはあまり変動しません。一方で、自動車用は「その車がどの程度販売されるのか」によって当社の売上がかなり変動します。このような売上に関するところが、最も大きな変動要因になると考えています。

Ken:航空機用の売上はかなり固定されている印象があります。具体的には、何年ぐらいのサイクルで張り替えの需要があるのでしょうか?

髙野:航空会社の懐事情も関係するようですが、一般的に私どもの製品であれば6年、7年といわれています。

Ken:細かいところをお聞きしますが、各国のハイグレードな航空会社に導入されているのでしょうか?

髙野:実は、かなりバラエティに富んでいます。LCCにも、ナショナルフラッグであるJALにも採用されています。また、ビジネスクラス以外に、エコノミークラスにも採用されるなど、さまざまなパターンがあります。

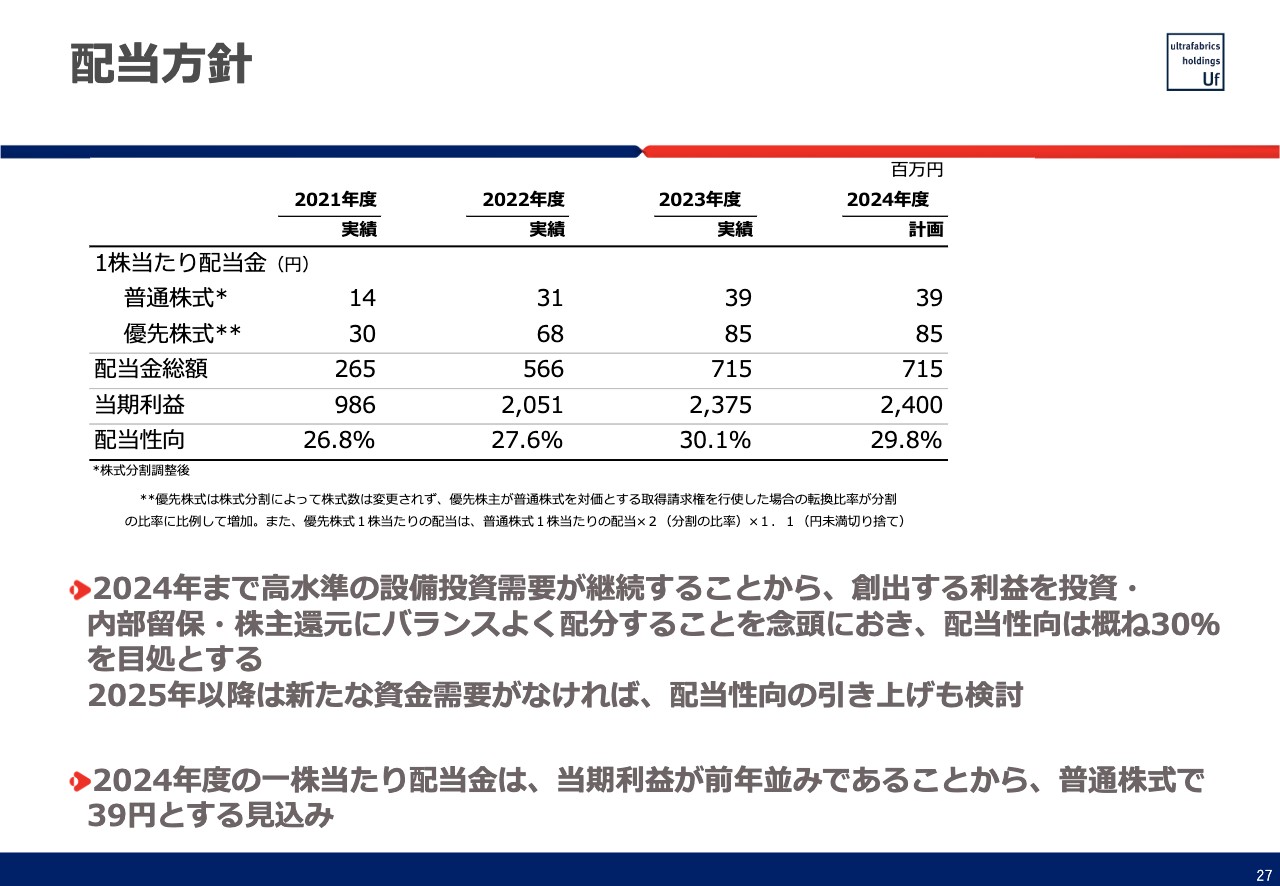

配当方針

髙野:配当についてです。2024年度までは、千代田工場への投資もあり、内部留保と投資、株主還元をバランスよく考え、配当性向は30パーセントを目途に考えています。

一方で、2025年以降、現段階ではあまり大きな投資先が見当たらない中で、配当性向の引き上げも検討しなくてはならないと思っています。私からの説明は以上となります。

質疑応答:合成皮革の採用について

Ken:御社の合成皮革を選ばれる企業とそうではない企業があります。実際に採用されるか、されないかについて、どのような理由があるのでしょうか? 私はやはり価格面が大きいのではないかと思います。

髙野:価格は、やはり非常に重要なファクターになります。「ウルトラファブリックスに比べて触り心地は劣るけど、この値段でこれぐらいの触り心地ならいいよね」という価値判断はもちろんあると思います。

また、企業が何を重視するかも大きな理由になると思います。例えば、航空機のアームの部分は、たくさんの人が横を通ったり、荷物がぶつかったりするため丈夫な素材が求められます。したがって、より磨耗強度が高い丈夫な素材を検討されるケースがあります。

私どもは、それぞれの特性に応じて組み合わせながら提案していますが、いろいろな好み、ニーズがあることは事実です。

質疑応答:アメリカのマクロ環境と金利の影響について

Ken:アメリカのマクロ環境についてです。期初の想定よりも若干ネガティブだったということですが、最も大きく影響を受けたのはオフィス関連でしょうか?

髙野:おっしゃるとおりです。オフィス関連については、コロナ禍で在宅勤務になった方がなかなかオフィスに戻ってきていない現状があります。上期に関して、そこまで楽観的なイメージを持っていたわけではありませんが、下期にオフィスに人が戻ってくる気配があるかというと、それは少し厳しいと見ています。

そして、もう1つは金利面です。「金利が下がる」と言われていますが、まだ下がる気配はありません。この影響を受け、いろいろな設備投資が消極的になったほか、クルーザーやキャンピングカーのディーラーではコストがかかるため、なかなか在庫を持てないという状況になっています。

Ken:我々も今年は2回、「利下げがある」というお話をしてきました。足元では「利下げがあるかわからない」という議論もあり、昨日もPCEが発表されて、相場も動いています。

このインフレが落ち着き、もう一度利下げムードに入るほうが、企業も投資しやすいのではないかと思います。そのほうが御社にとってもポジティブな状況となるのでしょうか?

髙野:おっしゃるとおりです。

質疑応答:近年上昇している海運コストについて

Ken:足元で海運の運賃がかなり上がってきています。御社の場合は日本で作ったものを海外で販売するため、かなりのコスト増になるかと思います。計画値と比べていかがでしょうか?

髙野:2022年以降、海運は大混乱でコストも上がりました。その期間は輸送にかかる時間も長かったため、当社も大変でしたが、2023年の下期くらいからかなり落ち着きはじめ、足元ではまた上がってきている状況です。

ただ、確かに2023年の下半期よりは、市況のレートを見ても上がっていますが、それ以前ほどではないため、現状はインラインであると考えています。

質疑応答:海外事業におけるその他地域の対象範囲について

荒井:「海外事業の地域内訳に、その他地域とありますが、これはどのあたりを指していますか?」というご質問です。

髙野:その他地域には、中米・中南米・アジアも含まれます。

質疑応答:合成皮革の用途別利益率の差について

荒井:「合成皮革は自動車、航空機の用途が多いと思いますが、利益の中で占める割合はどの程度でしょうか?」というご質問です。

髙野:用途別で利益率の差は多少あります。社内では航空機用の収益性が最も高いと認識していますが、それ以外の用途がものすごく低いということではありません。多少差があるといった程度です。

質疑応答:自動車業界活況化の恩恵について

荒井:「自動車業界は活況化が見込まれますが、EVなどによる恩恵をどの程度受けられそうですか?」というご質問です。

髙野:私どもは個別のお客さまの影響を大きく受けるため、一般的な自動車業界全体の動きには必ずしも一致しません。例えば、2021年、2022年は半導体不足により自動車業界が大変だったと思いますが、そのような時期もまったく関係なく、私どものお客さまはむしろ生産を大きく伸ばしていました。

つまり、私どもは一般的な自動車業界とは異なる動きを示しているため、全体のお話には一致しないと思います。

質疑応答:有利子負債の金利負担について

Ken:「御社の個別データを見ていて、有利子負債が気になりました。こちらの見解を教えてください」というご質問です。おそらく金利負担の部分を気にされているのかと思います。

髙野:有利子負債は160億円くらいあるため、おっしゃるように少なくはありません。ただ、株主資本とのバランスで考えると0.8倍から0.9倍くらいになってきており、決して多すぎる水準ではないといえます。

これで株主資本をより厚くすると、今度はROEが下がってしまうため、0.8倍、0.9倍はそこまで悪い水準ではないと思っています。

質疑応答:プライムへの昇格について

Ken:「プライムへの昇格を引き続き目指されていると考えてよいのでしょうか? もし目指されるのであれば、現状では何が障害になっているのかを教えてください」というご質問です。

髙野:会社としては当然、成長の延長線上としてプライムを目指していく考えです。

質疑応答:革とレザーの定義見直しの影響について

Ken:「JIS規格についてです。革とレザーの定義の見直しに関する報道がありましたが、これについてのご意見をうかがわせてください」というご質問です。

髙野:結論として、JIS規格の見直しによる当社への影響はありません。この理由の1つに、当社では日本向けの売上が極めて少ないことが挙げられます。また、商品名に「レザー」とついているもので、日本国内に向けて販売しているものはありません。

質疑応答:為替について

Ken:「為替についてです。第1四半期の決算説明資料で、補足の最後に『円安効果とコスト見直しでキャッチアップを目指す』とあります。円安効果、つまり為替感応度についてのご説明をお願いします。

髙野:営業利益段階で、1円の円安でだいたいプラス6,000万円くらいの為替感応度があると考えています。他にもいろいろな影響があるため、あくまでもイメージとして6,000万円程度と考えていただければと思います。

Ken:円安効果とコストの見直しで期初計画を達成するためには、どのくらいの円安が必要でしょうか?

髙野:売上は、数量ベースでは第1四半期に続き、第2四半期も未達となる可能性が高いです。下期に関しては、当初計画どおりのイメージを維持しています。

この売上の数量ベースでのマイナス部分と、コスト削減によるプラスの部分が絡み合うため、具体的な数字をお伝えするのは難しく、イメージを持っていただくために先ほどの通り1円の円安で6,000万円程度の為替感応度があるとお話ししています。

関連銘柄

| 銘柄 | 株価 | 前日比 |

|---|---|---|

|

4235

|

713.0

(09:30)

|

+14.0

(+2.00%)

|

関連銘柄の最新ニュース

-

02/17 11:05

-

02/13 15:30

-

02/13 15:30

-

02/13 15:30

新着ニュース

新着ニュース一覧-

-

今日 09:50

-

今日 09:48

-