【QAあり】ユアサ商事、企業品質・利益体質の更なる向上を図り、2025年3月期は3期連続で最高益の更新を計画

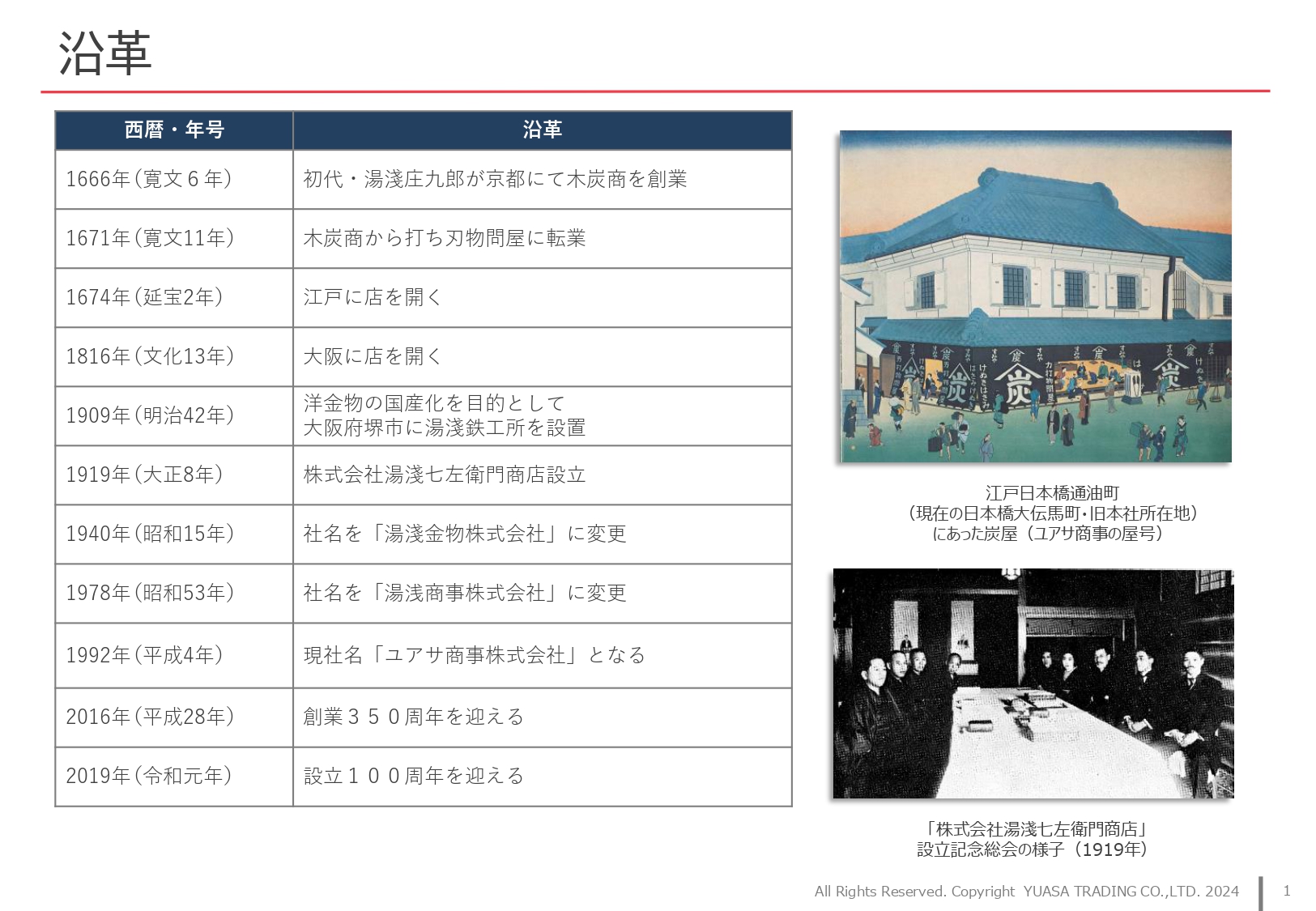

沿革

田村博之氏(以下、田村):みなさま、おはようございます。代表取締役社長の田村です。本日は弊社2024年3月期の決算説明会にご参加賜り、誠にありがとうございます。さっそくご説明を始めます。

本日初めて参加したみなさまに当社をご理解いただくため、こちらのスライドに沿革をまとめました。

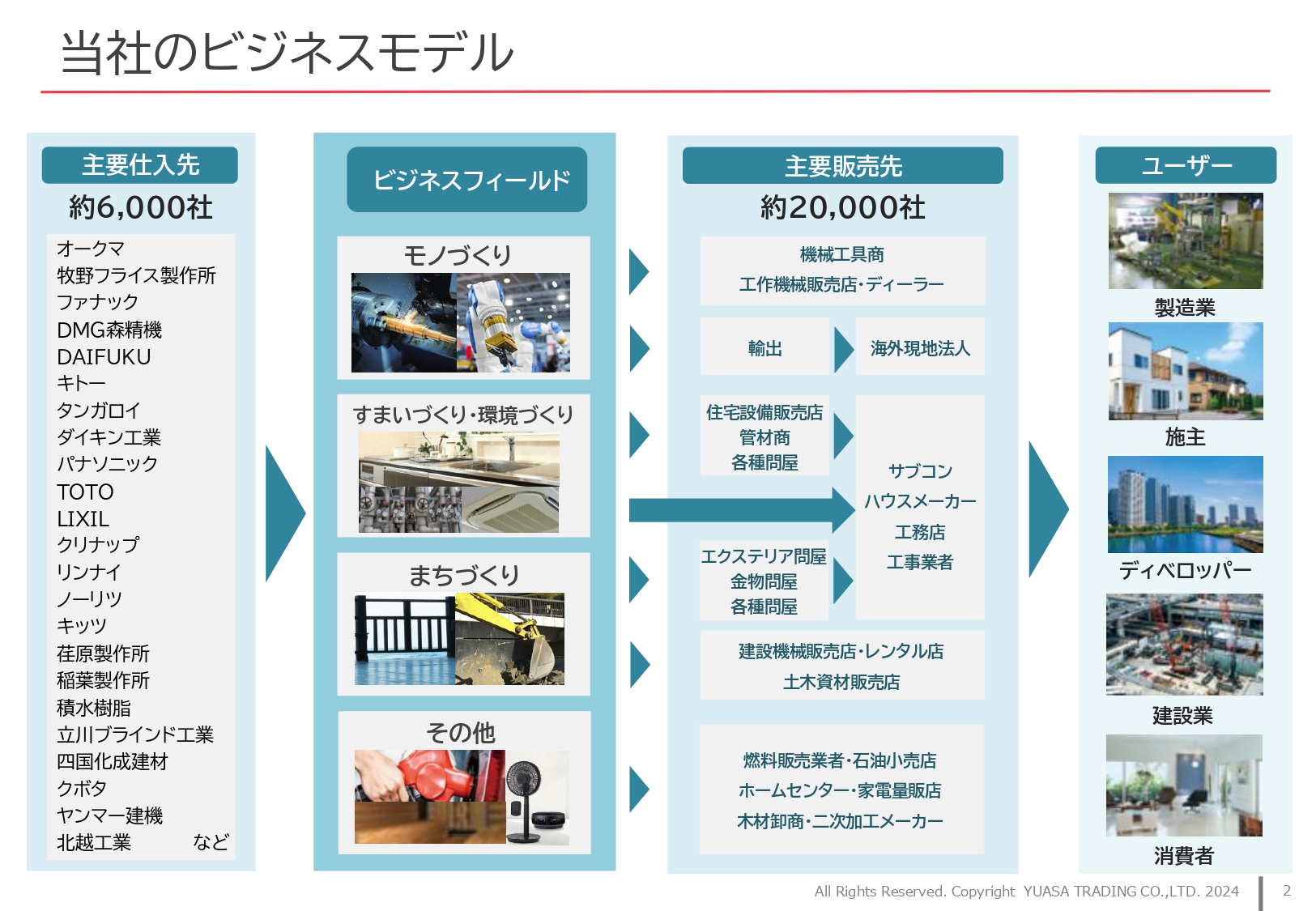

当社のビジネスモデル

こちらのスライドは、ビジネスモデルを整理したものです。どちらも後ほどご覧いただければと思います。

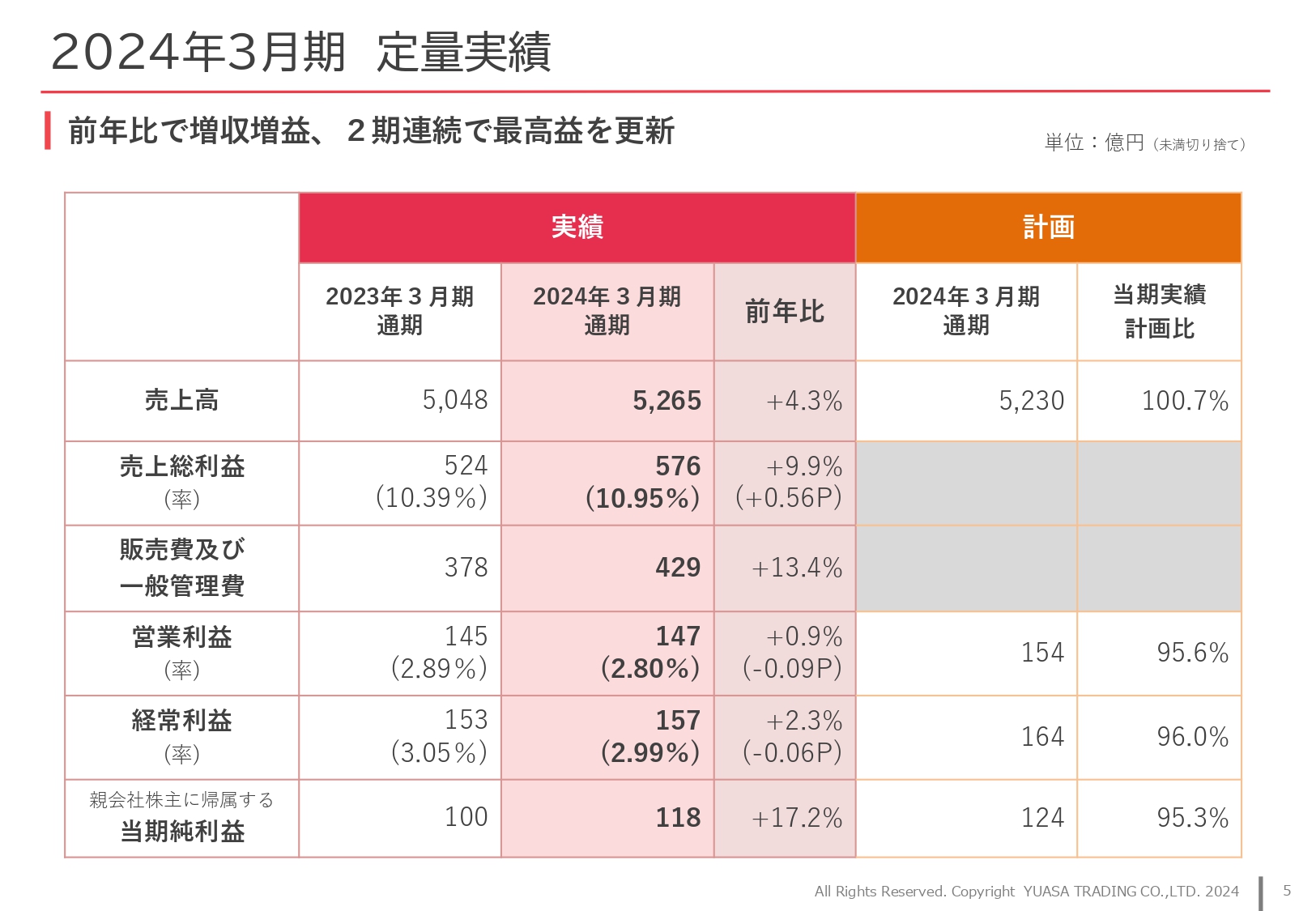

2024年3月期 定量実績

決算概要をご説明します。まずは決算の定量的な実績です。スライドのとおり、増収増益という内容で決算を終えています。しかし、開示していた数字に対しては売上高のみ達成し、各利益においては残念ながら達成には至りませんでした。

その主な要因として販管費が51億円増加したことが挙げられます。ただし、売上総利益はかろうじて52億円を超過したため、前年並みで終えることができました。

51億円の販管費増のうち、純増が25億円です。前期の販管費は378億円でしたが、特別なマイナス要因があり、純増の25億円とマイナス要因の26億円で51億円の増加となっています。販管費の増加をなんとか売上総利益でカバーした結果であると私は認識しています。

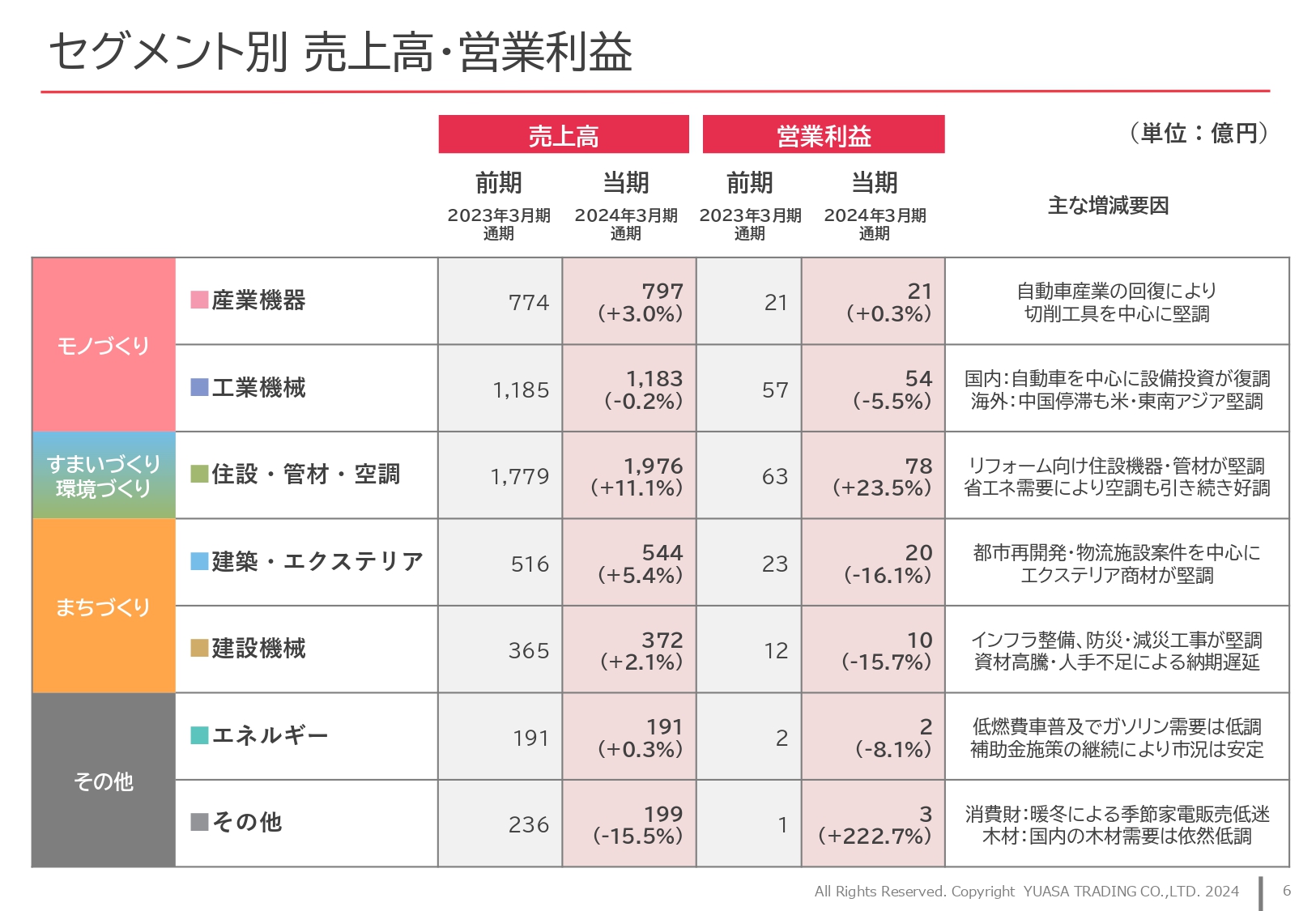

セグメント別 売上高・営業利益

こちらのスライドでは、セグメント別に整理しています。表の中央にある住設・管材・空調、当社ではすまいづくり・環境づくりと呼んでいる部門ですが、こちらがモノづくり、まちづくりの苦戦をカバーしてくれました。

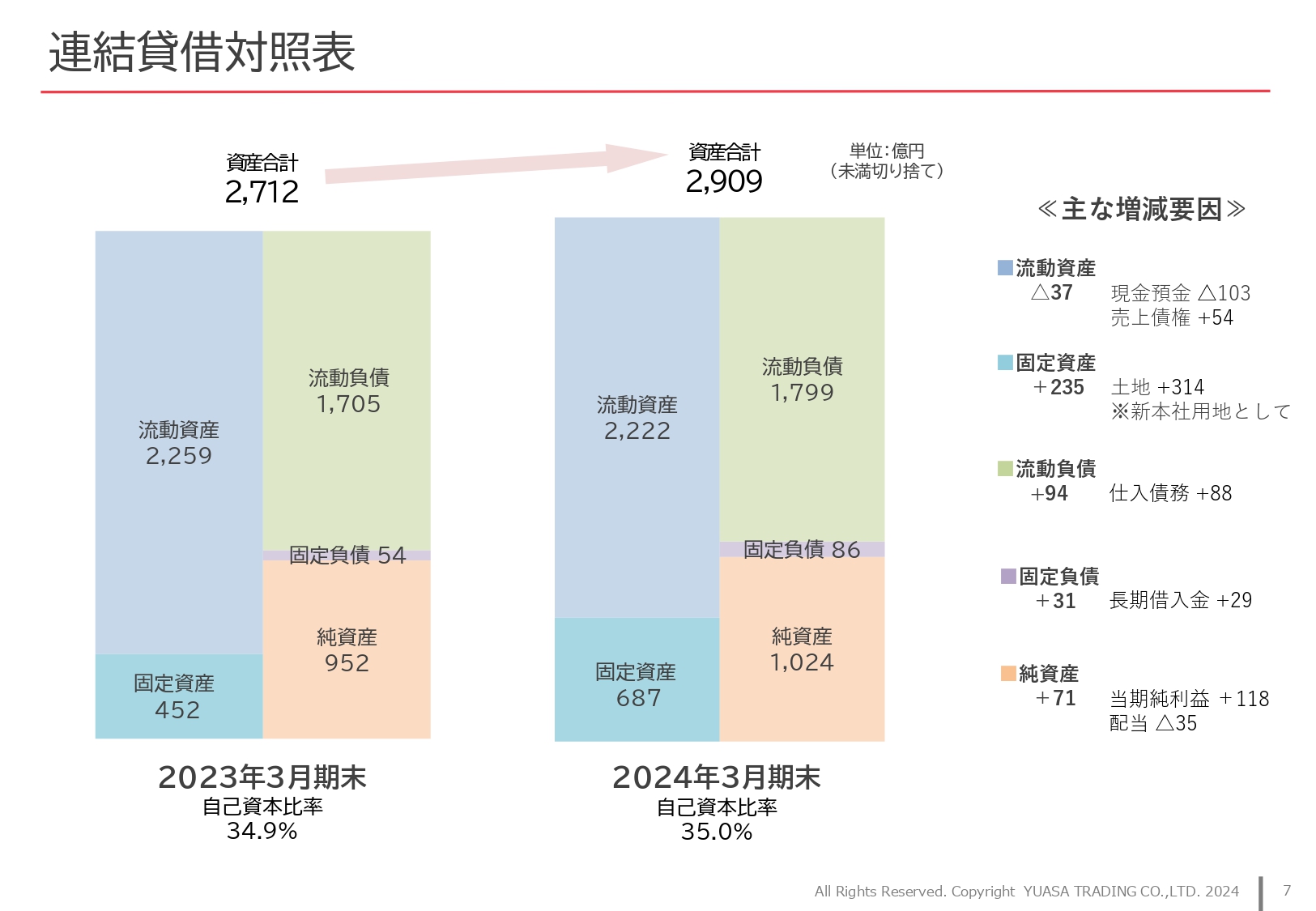

連結貸借対照表

バランスシートはスライドのとおりです。自己資本比率は前期とほぼ横並びですが、わずかに改善しました。

また、固定資産のトピックとして、すでに発表している新本社の用地を購入しました。その土地代314億円の影響で、固定資産が235億円増加しています。

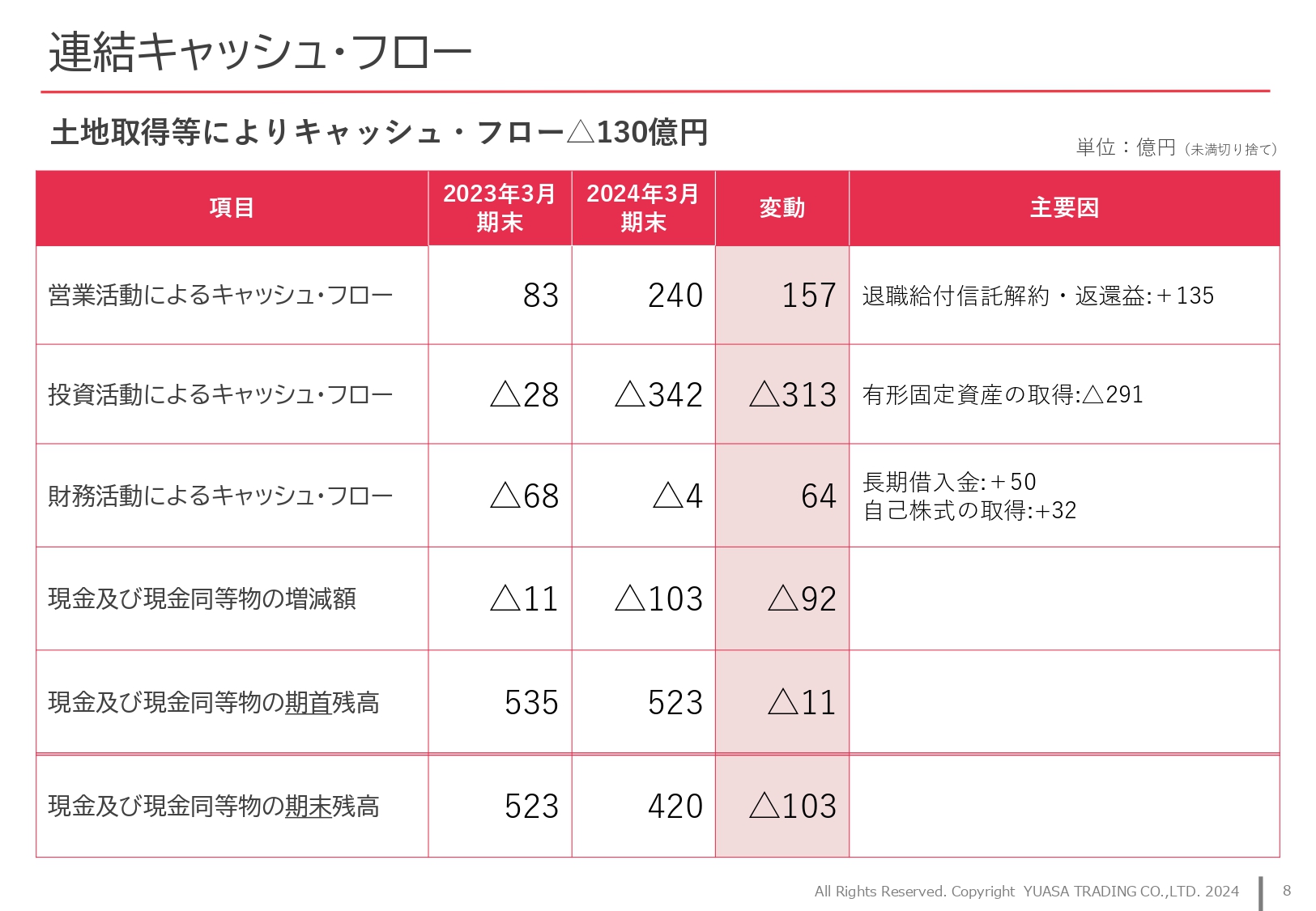

連結キャッシュ・フロー

キャッシュ・フローです。こちらもトピックとしては、新本社用地の購入による有形固定資産の取得がありました。その結果、現金及び現金同等物の期末残高は420億円となり、前期比103億円減となっています。

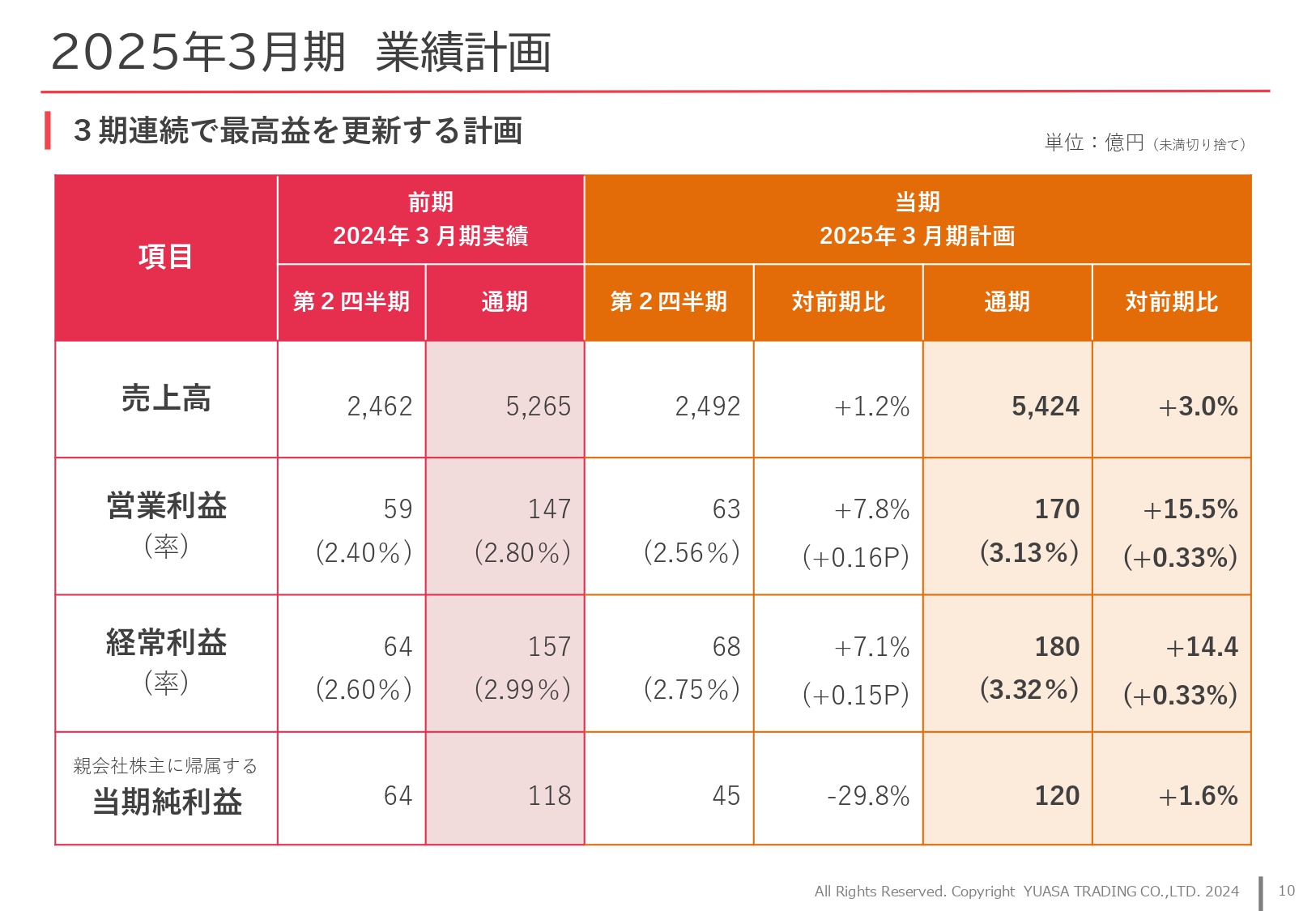

2025年3月期 業績計画

2025年3月期の業績見通しをお伝えします。2025年3月期の業績予想は、売上高5,424億円、営業利益170億円、経常利益180億円、当期純利益120億円と、増収増益ならびに3期連続の最高益を実現したいと考えています。

キーポイントはやはり販管費で、販管費は今期も増加すると予想しており、およそ21億円増を見込んでいます。その最大の要因は人件費の増加ですが、それを上回るような企業品質・利益体質のさらなる向上を目指していきたいと思っています。

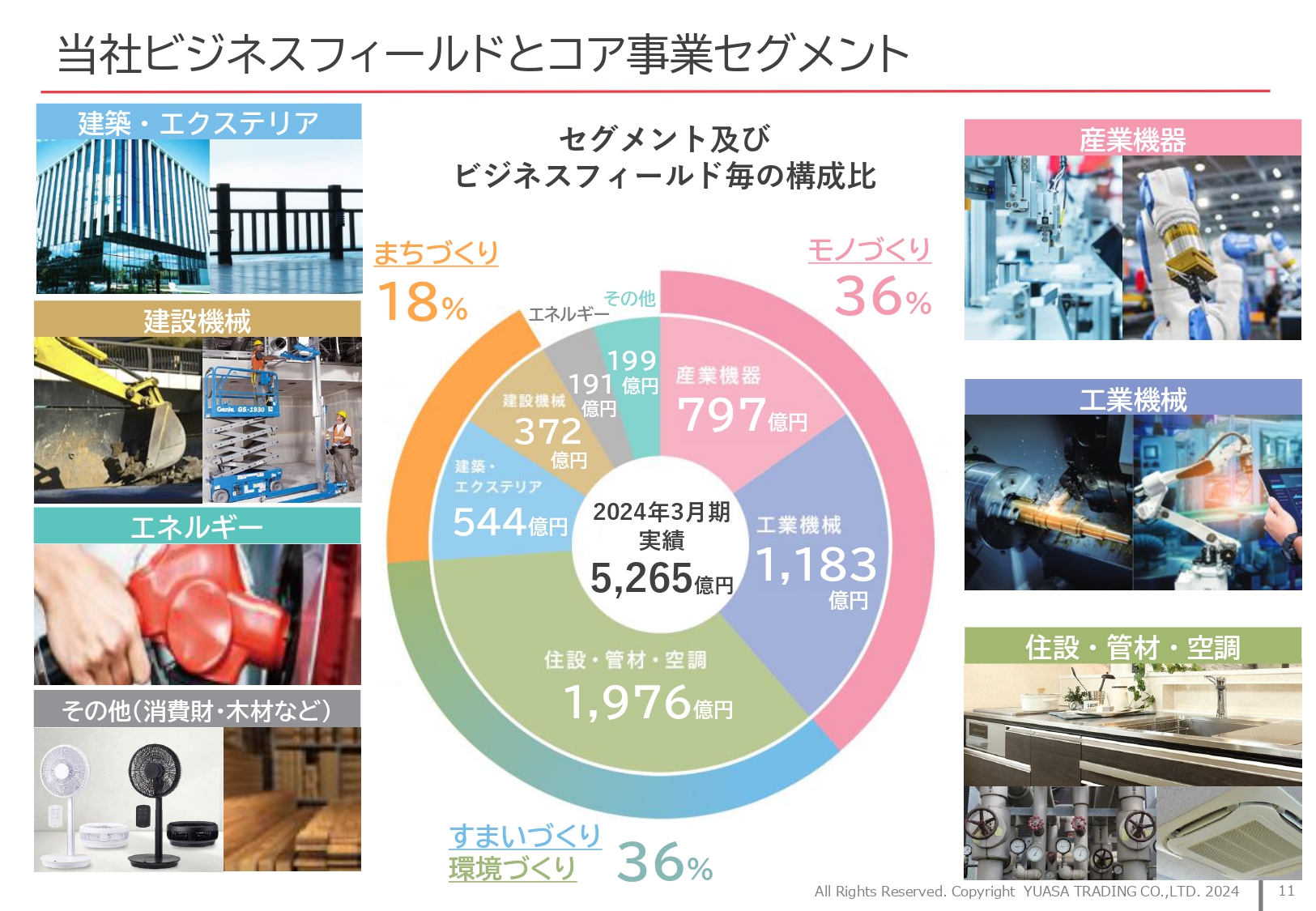

当社ビジネスフィールドとコア事業セグメント

2024年3月期の社内シェアをスライドの円グラフにまとめました。モノづくりが36パーセント、前期に貢献したすまいづくり・環境づくりが同じく36パーセント、そしてまちづくりが18パーセントとなっています。

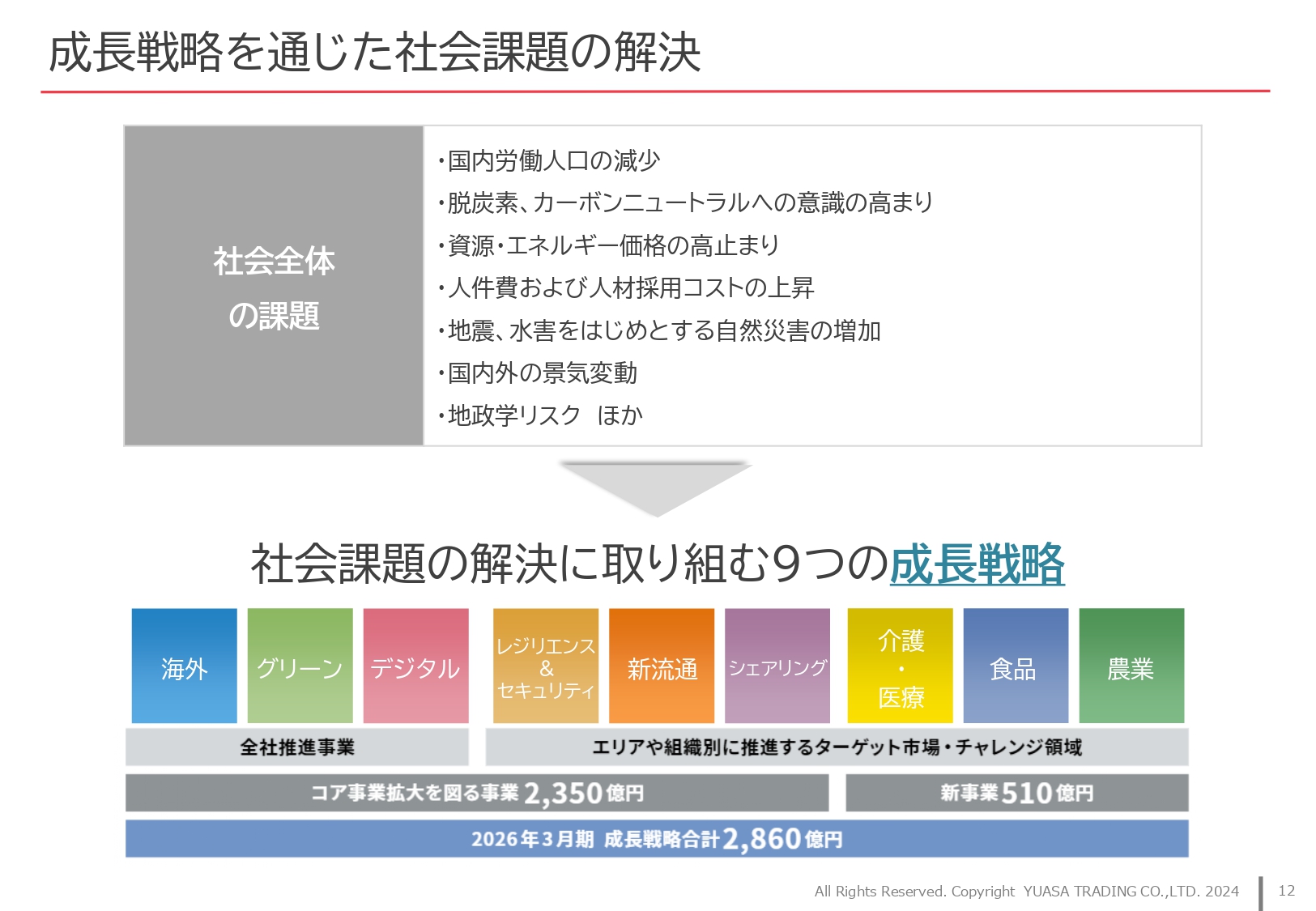

成長戦略を通じた社会課題の解決

すでに発表している現在の中期経営計画の成長戦略において、スライド下部の9つを繰り回していますが、この目的として社会課題の解決を挙げています。上部に代表的な社会課題をまとめていますが、これらの社会課題を解決するために成長戦略を設定し、当社の将来に対しての礎を作っていきたいと考えています。

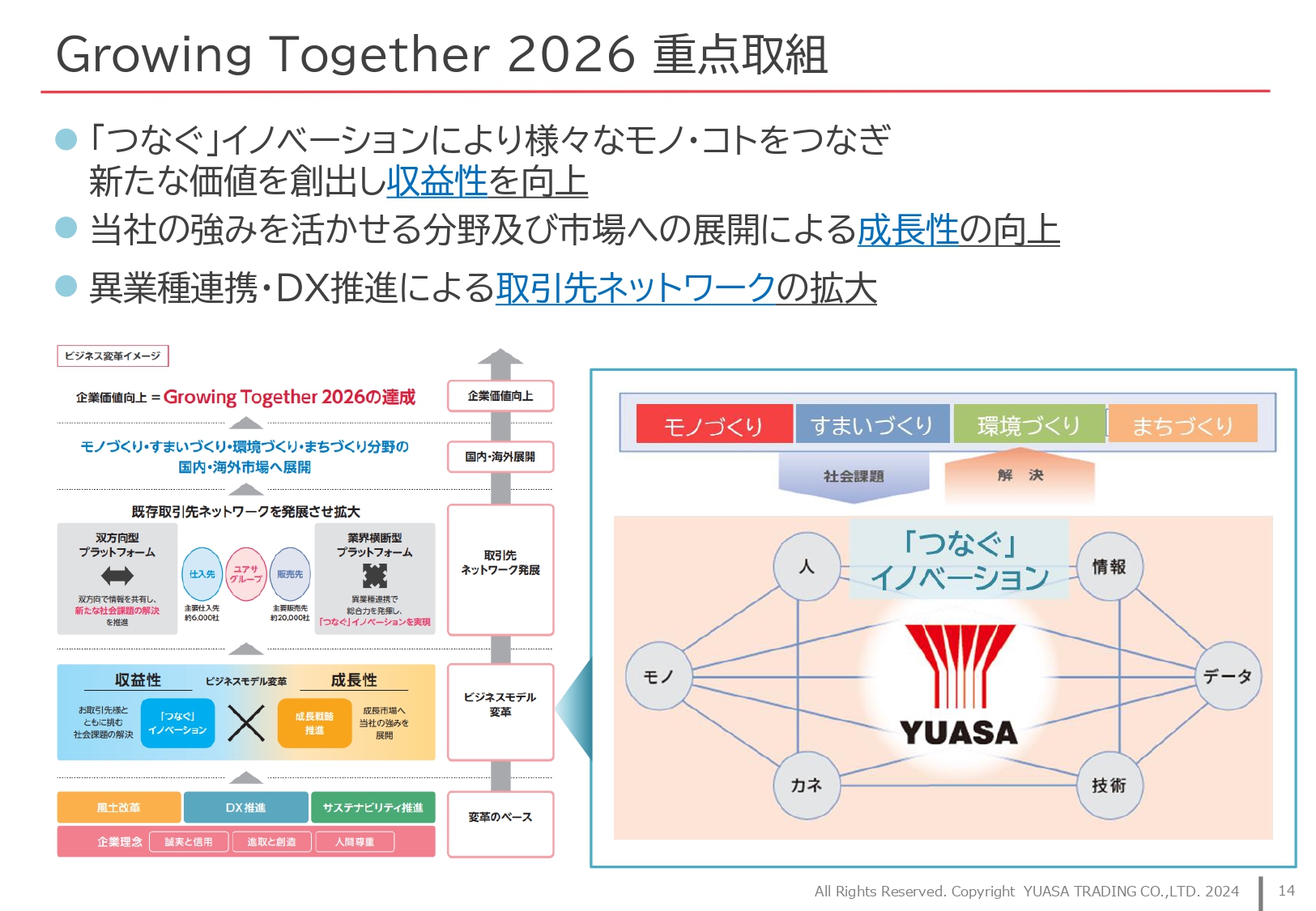

Growing Together 2026 重点取組

現在の中期経営計画「Growing Together 2026」の進捗について、あらためて骨子をお伝えします。スライド上部に、収益性を向上させる手段として「『つなぐ』イノベーションにより様々なモノ・コトをつなぎ新たな価値を創出」と記載しましたが、右下のグラフをご覧ください。

人、モノ、カネをつなぎながら事業を展開するのが、元来の商社の生業です。そこに情報、データ、技術の3つを加え、新たな付加価値を創出することを、収益性向上の一番のテーマにしています。

モノづくり、すまいづくり・環境づくり、まちづくりという大きな柱で培ったノウハウや強みを活かせる新たな分野や市場に展開していこうと考えています。また、取引先のネットワークを新たにDXでつないでいこうという政策も考えています。このように、「つなぐ」イノベーションを今回の中期経営計画の一番の柱に掲げ、展開しています。

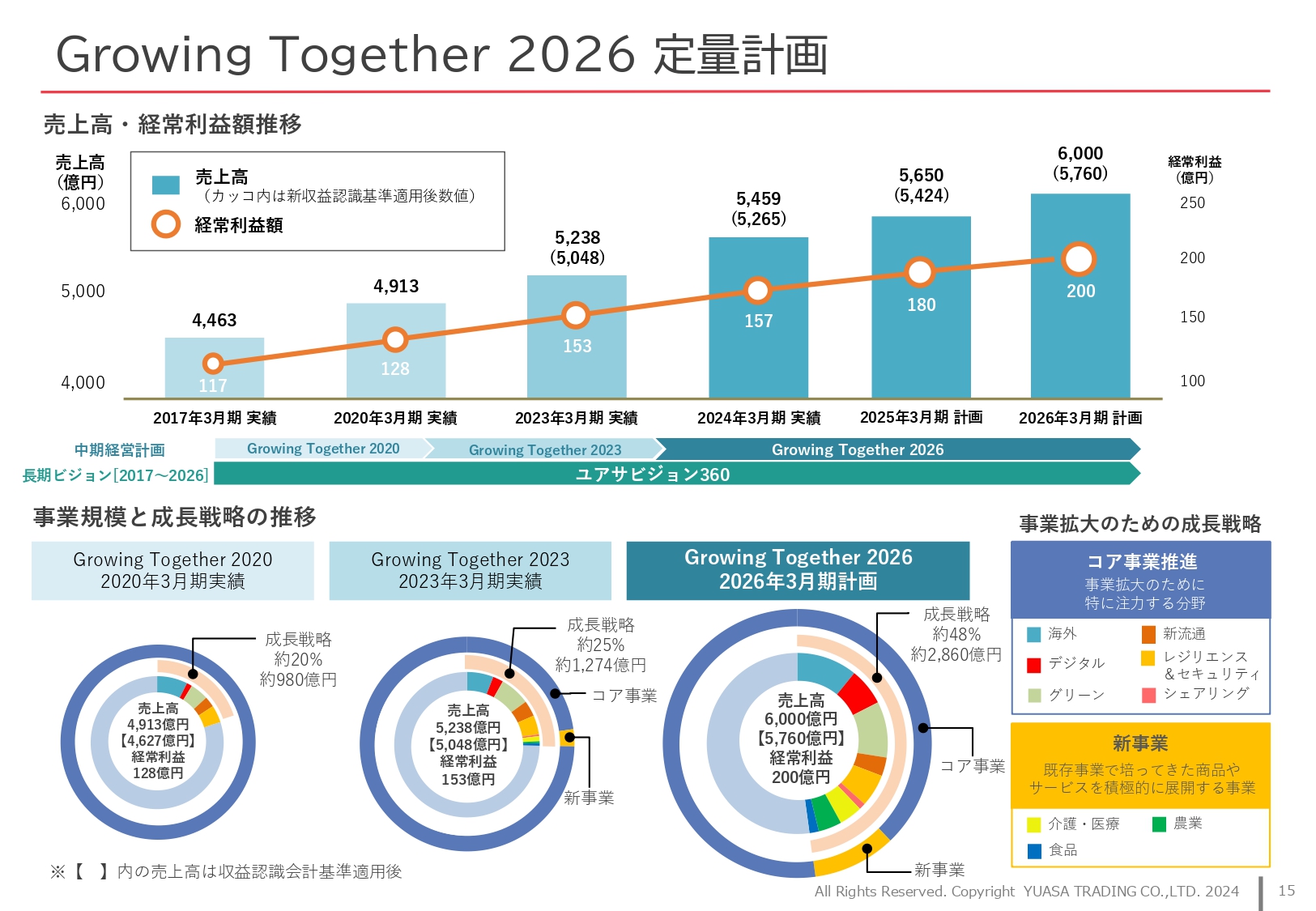

Growing Together 2026 定量計画

こちらのスライドは、定量的に整理したものです。2024年3月期の結果、2025年3月期の予想、そして最終年度となる2026年3月期のありたい姿を示しています。

「ユアサビジョン360」期間を通じた事業ポートフォリオの強化

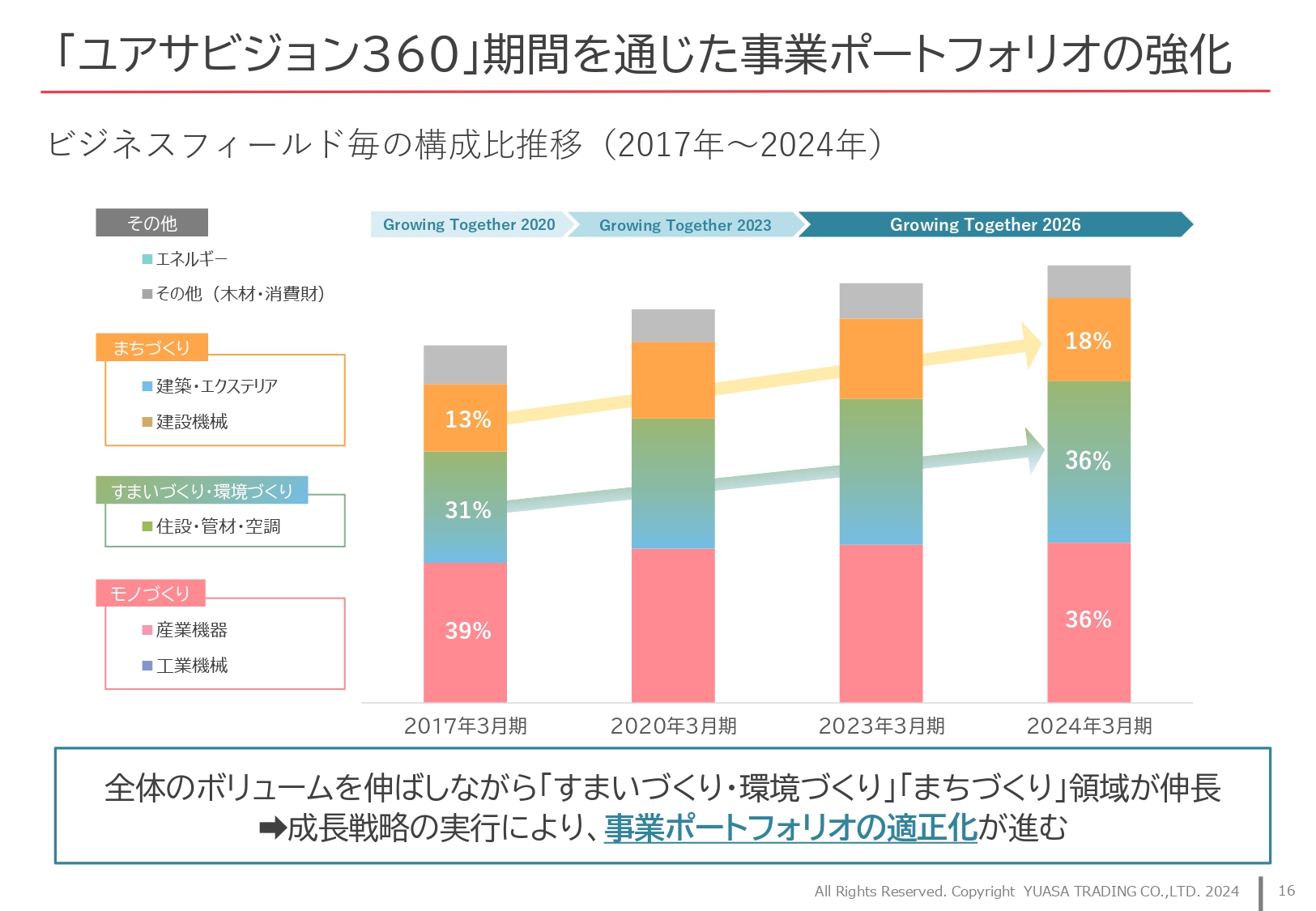

「ユアサビジョン360」という9年間にわたるビジョンの中で、第1期中期経営計画、第2期中期経営計画、そして今回の第3期中期経営計画を実行してきましたが、その中で当社内のポートフォリオの位置づけもずいぶん変化してきています。

先ほど、モノづくりが36パーセント、すまいづくり・環境づくりが36パーセント、まちづくりが36パーセントと、現在の社内シェアの内訳をお伝えしました。スライドのグラフでは、以前の数字を示しています。

当社はもともとモノづくりの色合いが多少濃い商社として事業を展開しています。2017年に私が社長に就任した時は、モノづくりが39パーセントでした。

ところが今は36パーセントです。これは別に数字が落ちたわけではありません。分布として、ほかの2つが伸びた結果、現在のシェアになったということです。

このように事業ポートフォリオの適正化が進みつつあると思っています。今後は各セグメントの母数をもっと上げていきたいと考えています。

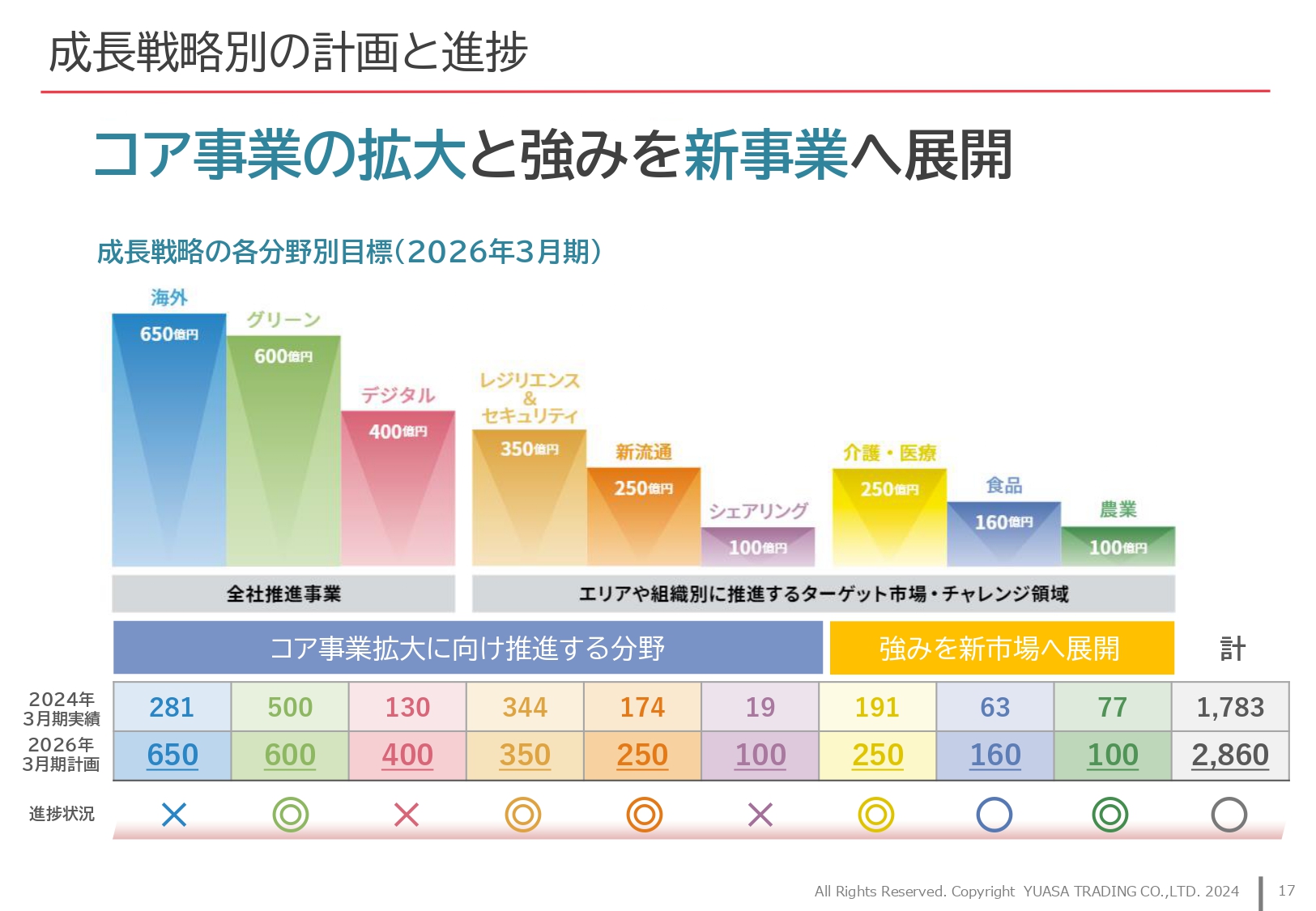

成長戦略別の計画と進捗

スライドの表は、2024年3月期の実績を踏まえ、成長戦略がよくできているかどうか自社で判断を行ったものです。この中で、海外、デジタル、シェアリングに「×」をつけています。これらの項目に、今後注力していきたいと考えています。

また、「◎」をつけた分野は現状進捗が良いということですが、こちらはできれば目標を上方修正できるくらいに結果を求めていきたいと思っています。海外、グリーン、デジタルは今、全社、全組織で展開しているため、この3つについて掘り下げてお伝えします。

成長戦略の推進:海外

まずは、当社の弱みの筆頭である海外です。現在、全社的な売上に対し、海外比率が5パーセントから6パーセントの間を行ったり来たりと、非常にシェアが低い状況にあります。こちらを伸ばすことにより、当社にとっては純増となるため、今までの手法から転換し、展開を進めています。

今までの手法では、日本にある縦の組織の出先を海外に拠点を張ってきました。そちらの展開では限界があるということで、全社で総合力を活かした海外戦略に舵を切っています。

その象徴として、当社は「グランドフェア」という最大のプロモーションを国内5ヶ所で毎年展開していますが、海外で初めてタイでの開催を決定しています。2025年2月に開催する予定です。現在、出品メーカー150社が決定しており、現地の方を中心に5,000名の来場者を見込んでいます。33億円の受注目標を掲げ、準備を整えているところです。

海外での総合展示会はなかなか少ないもので、タイにおいても初めての経験になると思うのですが、当社としても初めての経験を成功に結びつけたいと思っています。タイの文化と日本の文化をつなぐことをテーマにしています。また、同時に新しい社屋をタイで建築中で、今年の9月末くらいに竣工できるのではないかと考えています。

先ほど総合力とお伝えしました。今までは機械中心に展開していましたが、モノづくりに加え、すまいづくり・環境づくり、まちづくり全体で展開しようと、すでに駐在員を送り出しています。

また、今お伝えしたタイの新社屋に当社の全グループが入ります。例えば、当社がタイで展開したい建材部門の商品を建屋に組み込むことで、社屋全体をショールームにするようなかたちで、建設を進めています。

タイでの展開の後には、すでに現在進行中ですが、インドでも同じような展開を進めたいと考えています。インドでは、デリー付近のグルガーオンとバンガロールの2ヶ所に拠点を設けていますが、今年度内にあと2ヶ所拠点を増やすつもりです。

さらに、現地資本の会社も仲間に入ってもらおうと、シンガポールにあるHENKOグループとのM&Aを成立させ、4月15日付で株式の譲渡が完了しました。こちらはシンガポールに2社、マレーシアに3社、タイに1社を持つ、工作機械の販売力があるグループ会社です。HENKOグループとともに機械販売へのアクセルも切っていきたいと考えています。

そして、そのネットワークに他部門の商品も乗せていきます。その中心に、タイでの「グランドフェア」開催を置いているとご理解いただければと思います。

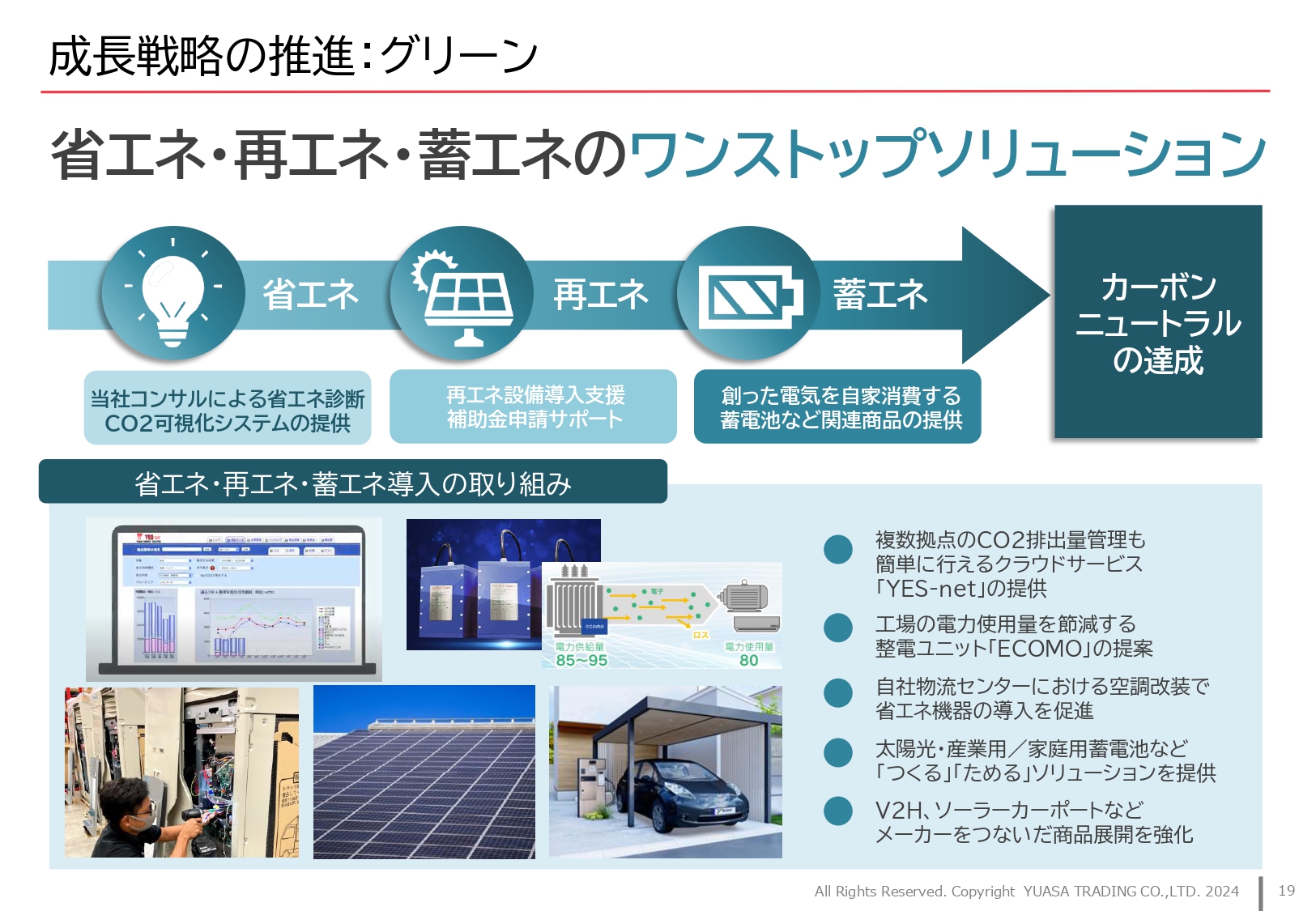

成長戦略の推進:グリーン

次に、「◎」をつけたグリーンの分野です。当社は省エネ・再エネ・蓄エネのワンストップソリューションを強みとし、導入前に企業の省エネ診断も行っています。この強みを使い、カーボンニュートラルの達成に寄与することで、目標を上方修正できるようがんばっていきたいと思います。

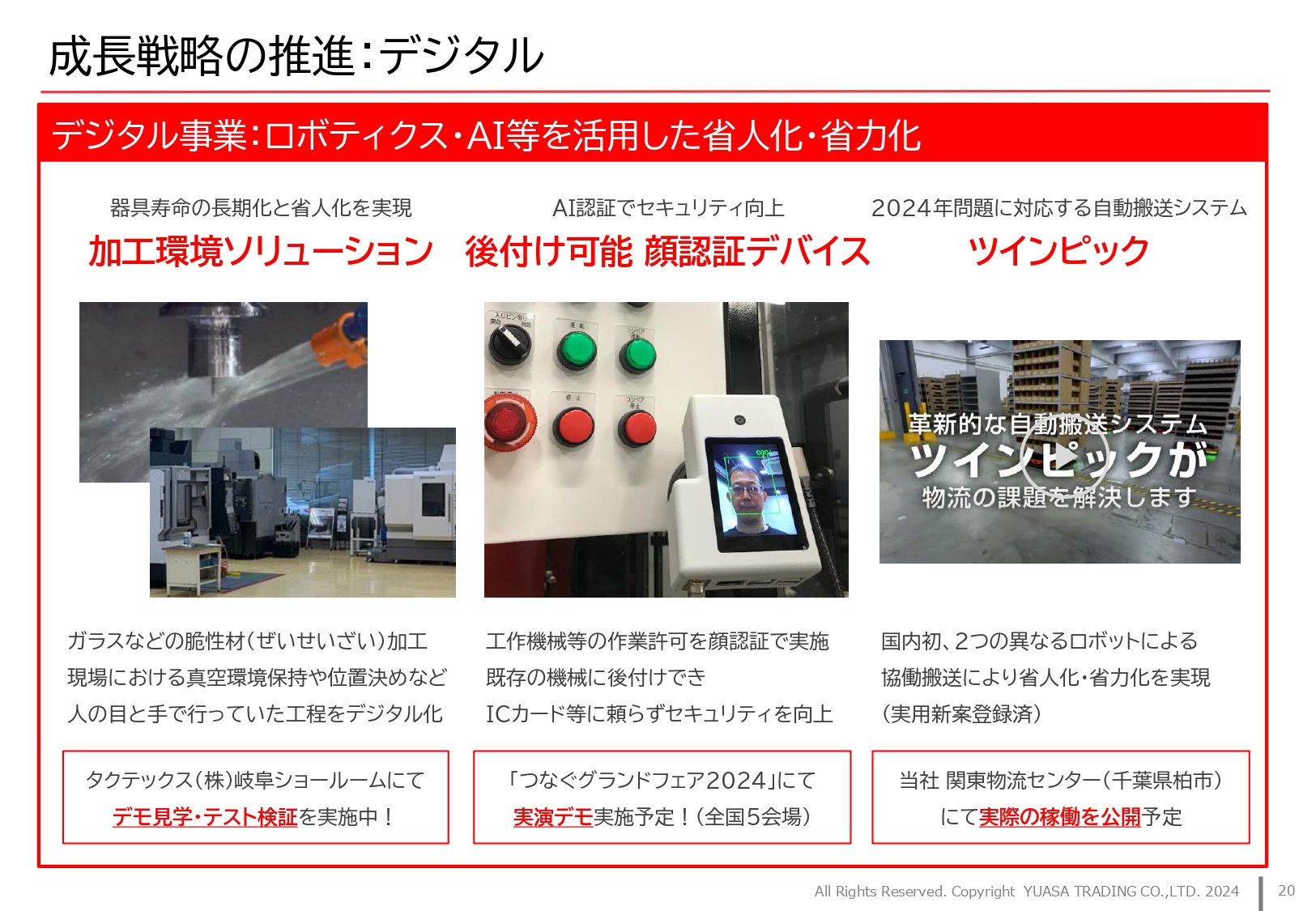

成長戦略の推進:デジタル

次に、「×」をつけたデジタルの分野です。デジタルにおける遅れの一番の要因は、工業系の多関節ロボットの需要がここ1年、2年で少し低迷していることだと分析しています。しかし、ロボットの需要減だけが要因なのかと冷静に考えると、そうではありません。

スライドに示したような脆性材加工の現場は半導体関係に多いのですが、ここにセンサーやAIを載せた加工環境ソリューションがあります。また、工作機械や食品工場に後付けできる顔認証デバイスによって、トレーサビリティをはっきりしていくことなども考えられます。その他、物流関係でも独自の製品を開発しています。

多関節ロボットを中心に物事を考えていましたが、モノづくりだけではなく、すまいづくり・環境づくり、まちづくりなどより幅広くデジタル事業を展開していこうと思っています。

成長戦略の推進:デジタル

本日は1本の動画を持ってきました。当社の物流センターでは革新的な自動倉庫を実現しています。後ほどポイントをお伝えしますが、まずは動画をご覧ください。

(動画流れる)

一番の特徴は、高層棚ロボットと低層棚ロボットが1つの制御で動かせるということです。低層棚ロボットは、今世の中にたくさんあります。約3メートルまでの高さのものやAGV(無人搬送車)など、いろいろな倉庫ですでに使われています。

しかし、上部の空間が非常に無駄になってしまいます。我々としては上部の空間も使うために、高層棚ロボットと低層棚ロボットをリンクさせようと考えました。「ツインピック」を発表して以来、多くのご相談や引き合いをいただいています。

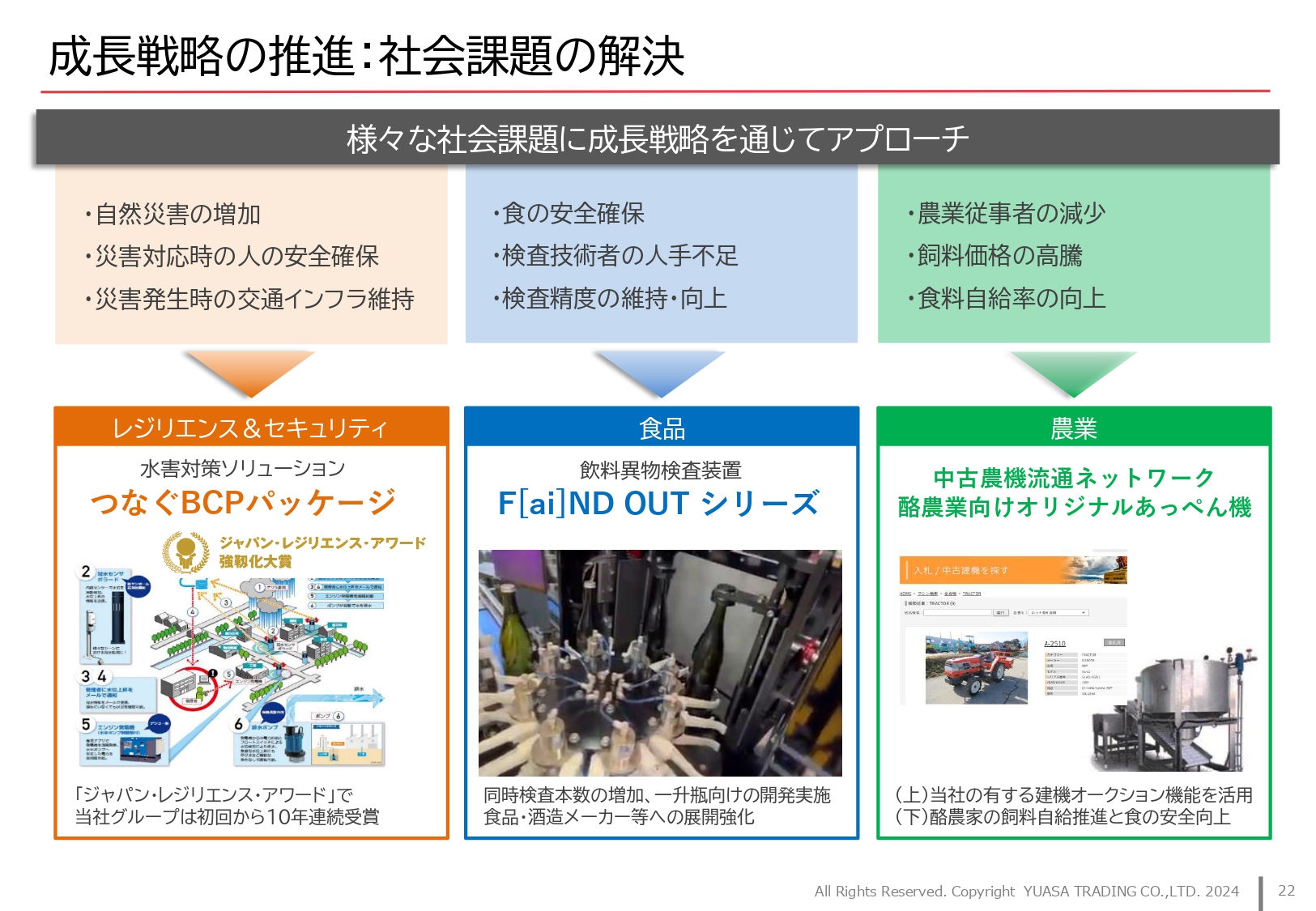

成長戦略の推進:社会課題の解決

先ほど現在の中期経営計画について、一番の骨子が「『つなぐ』イノベーション」だとお伝えしました。こちらのスライドでは、何点か例をお話ししたいと思います。

「つなぐBCPパッケージ」は、文字どおりBCPにお役立ていただき、社会課題の解決に役立ちたいという発想のもとでつないだソリューションです。当社は10年連続でBCP大賞をいただいています。

例えば、このパッケージには水位センサーを組み込んだ車止めのポールがあります。水位が上がってくると、役場の水害対策担当者のスマートフォンに連絡が入り、その担当者がスマートフォンでコントロールして自家発電装置を動かすことで、水中ポンプが稼働し、溜まった水が外へ排出されます。このような一連のパッケージを実現しました。現在、好評をいただき、自治体に納入をして効果を測っているところです。

続いて「F[ai]ND OUT シリーズ」です。今、食の文化や安全についても、非常に注目されていますので、食品・飲料向上向けにAIを載せた検査装置を製造しています。例えば、お酒に異物が入ればそれを飲んだ方々に健康被害が生じ、大きな問題になります。その異物が入っているかどうかを、機械とAIによる目や知能をつけて判断する装置を当社が自社開発し、展開しています。

また、せんべいに髪の毛が入っていないか、焼きムラがないかなども同じ発想で、目と知能をつけて、自動で測る検査装置を展開しています。これらもデジタルと言えると思います。

そして、我々は農業においても市場を求めて展開しています。1つは農機です。元来、当社はASEANに向けて建機の中古オークション機能を展開しています。そのオークション機能に、日本で出てきた中古の農機を出品していく展開を始めています。

もう1つはオリジナルあっぺん機です。あっぺん機とは、酪農業で牛豚の餌を作る装置のことですが、我々は日本の農家さんに合うようなあっぺん機を開発し、自社ブランドとして販売しています。

このように、当社にはすばらしい技術やデータ、情報を持つ取引先があります。そのネットワークをつなぎ、新しいソリューションを作っていくのが、「つなぐ」イノベーションです。今後も力を入れて推進していこうと考えています。

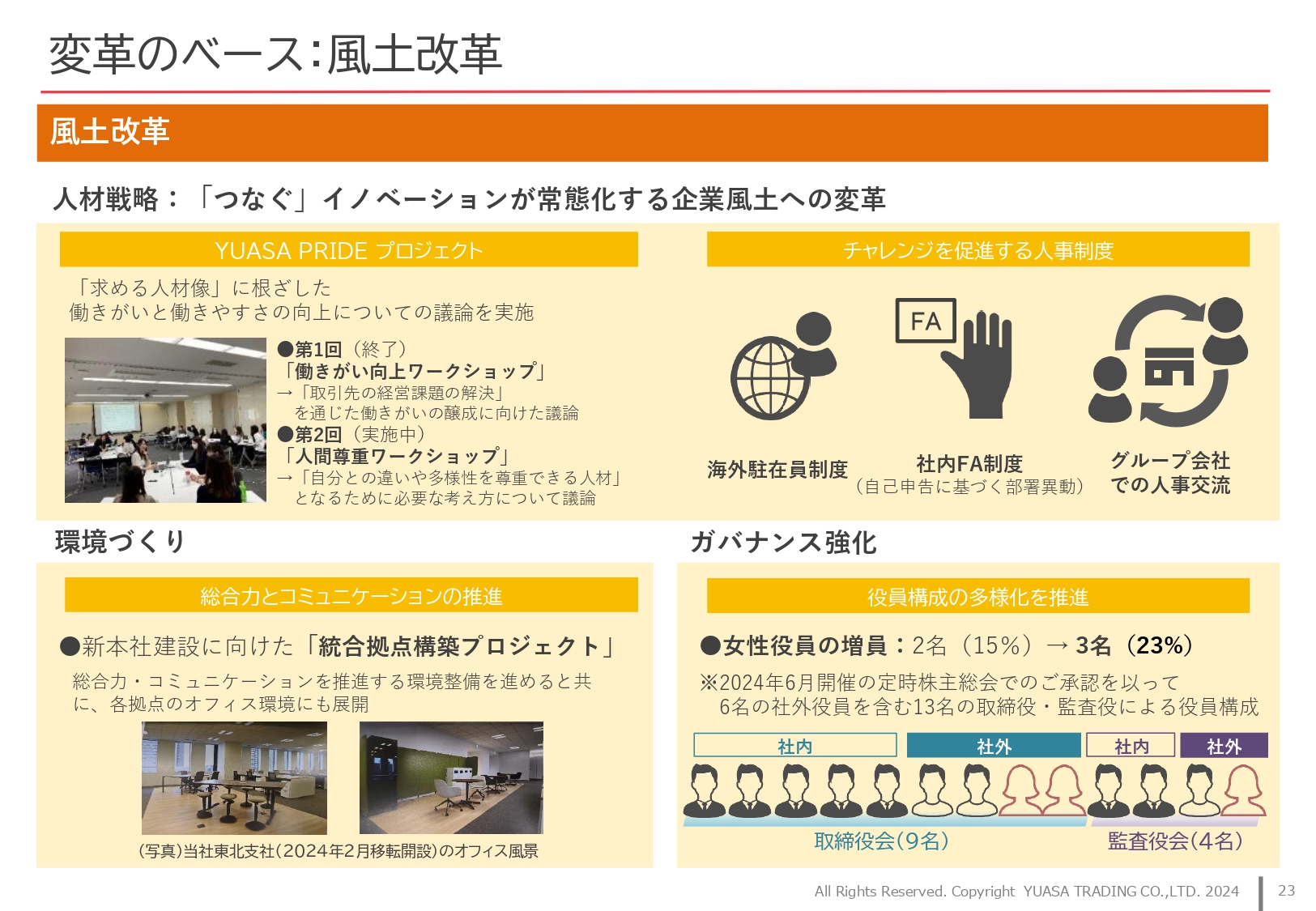

変革のベース:風土改革

我々は風土改革を行いました。非常に大事な位置づけとして展開しています。

まず、「YUASA PRIDE プロジェクト」として、全社員と会話を持ち、討議や検討会を通して、働きがいと働きやすさの向上に向けた議論や、人間尊重のワークショップを展開しています。このワークショップにより、近い将来、新しい人事制度を構築しようと取り組んでいるところです。

また、チャレンジを促進する人事制度としては、現在すでにある海外駐在員制度や自己申告に基づく部署異動を行う社内FA制度があるほか、グループ間の人事交流も実現しています。

さらに、総合力とコミュニケーションの推進として、先ほどお話しした新本社建設を計画しています。東京港区新橋5丁目、日比谷通り沿いに19階建ての社屋を建築予定です。そこにグループ会社も含めた、関東圏にいる約1,000人の仲間に集まってもらい、コミュニケーションが取りやすい環境を作っていきたいと考えています。

ガバナンス強化としては、役員構成の多様化を推進しています。現在、社外役員も含めてボードのメンバーは13名で、そのうち女性は2名です。今年6月の株主総会で女性メンバーをもう1名追加し、3名にしたいと考えています。

社内と社外で分けると、社内の常勤監査役・取締役が7名、社外の非常勤監査役・取締役が6名という構成です。今後もガバナンスの強化を図っていきたいと思っています。

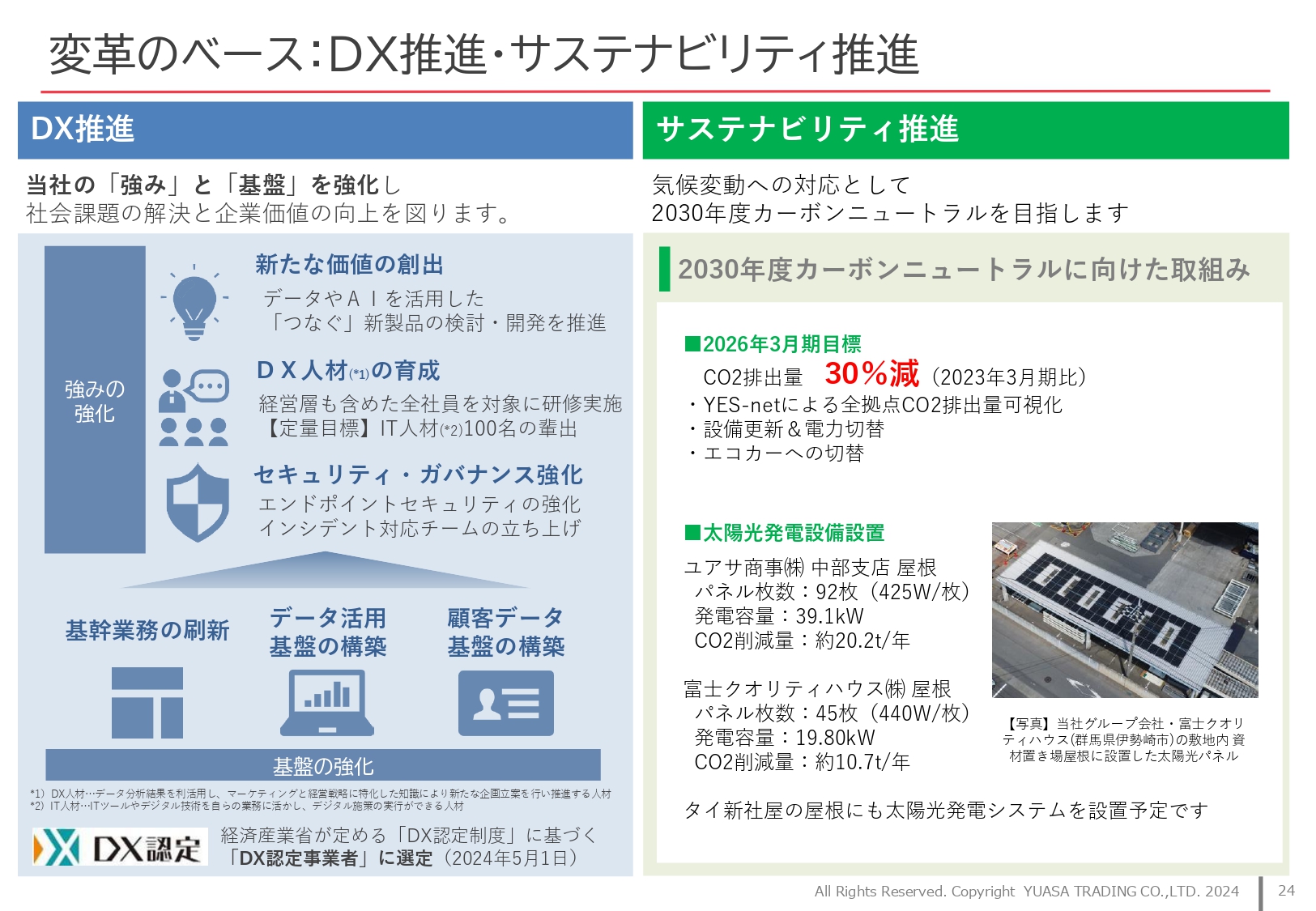

変革のベース:DX推進・サステナビリティ推進

変革のベースとなるDXとサステナビリティについてです。DX推進については2025年5月稼動を目標に構築を進めており、データ装備型の商社に生まれ変わりたいと考えています。

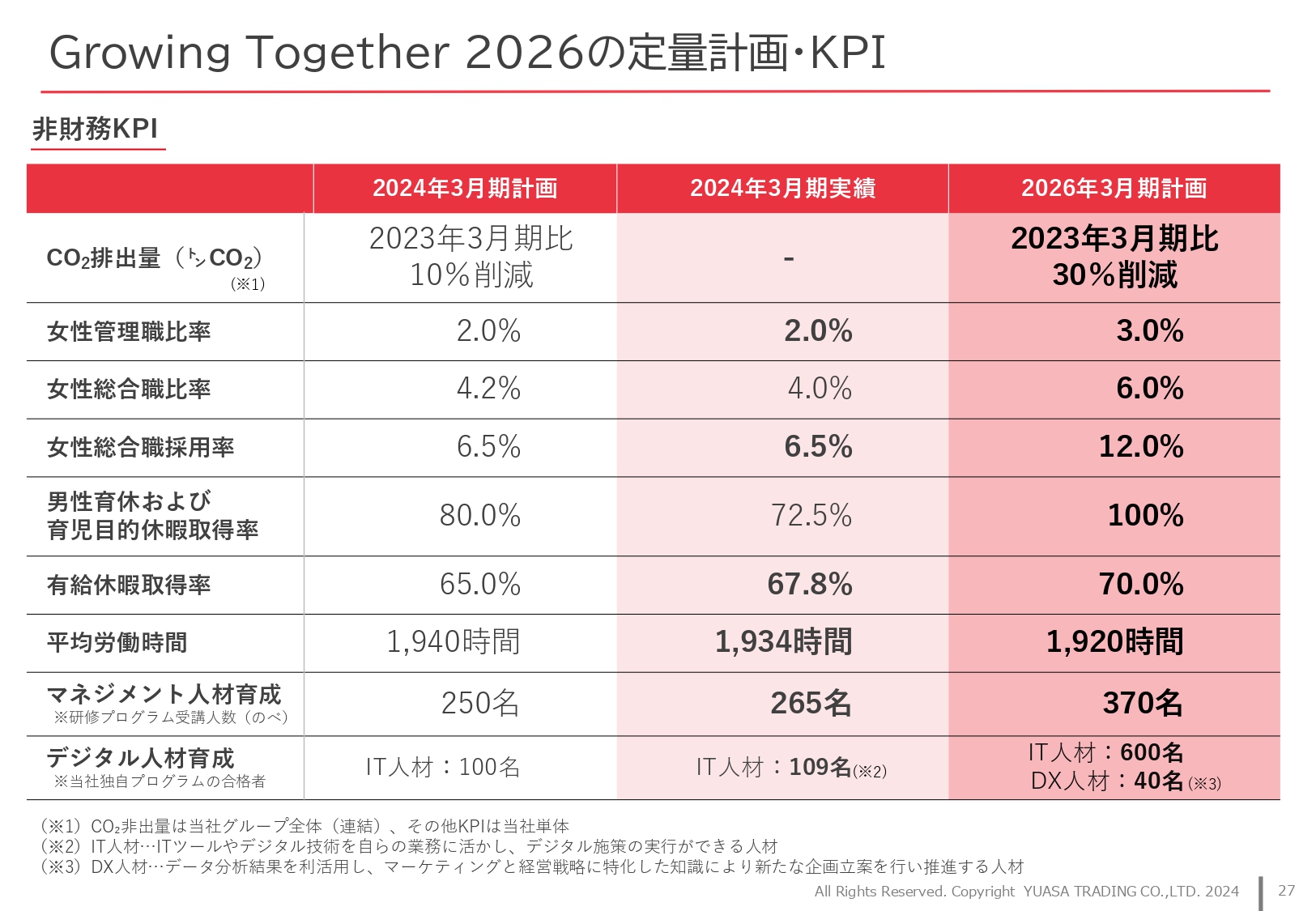

サステナビリティ推進では、カーボンニュートラルに向けて、2026年3月期のCO2排出量が2023年3月期比で30パーセント減となるよう目標を掲げています。当社の社屋やグループ会社の社屋の上に太陽光発電システムを設置するなど、是が非でも30パーセント減を実現したいと考えています。

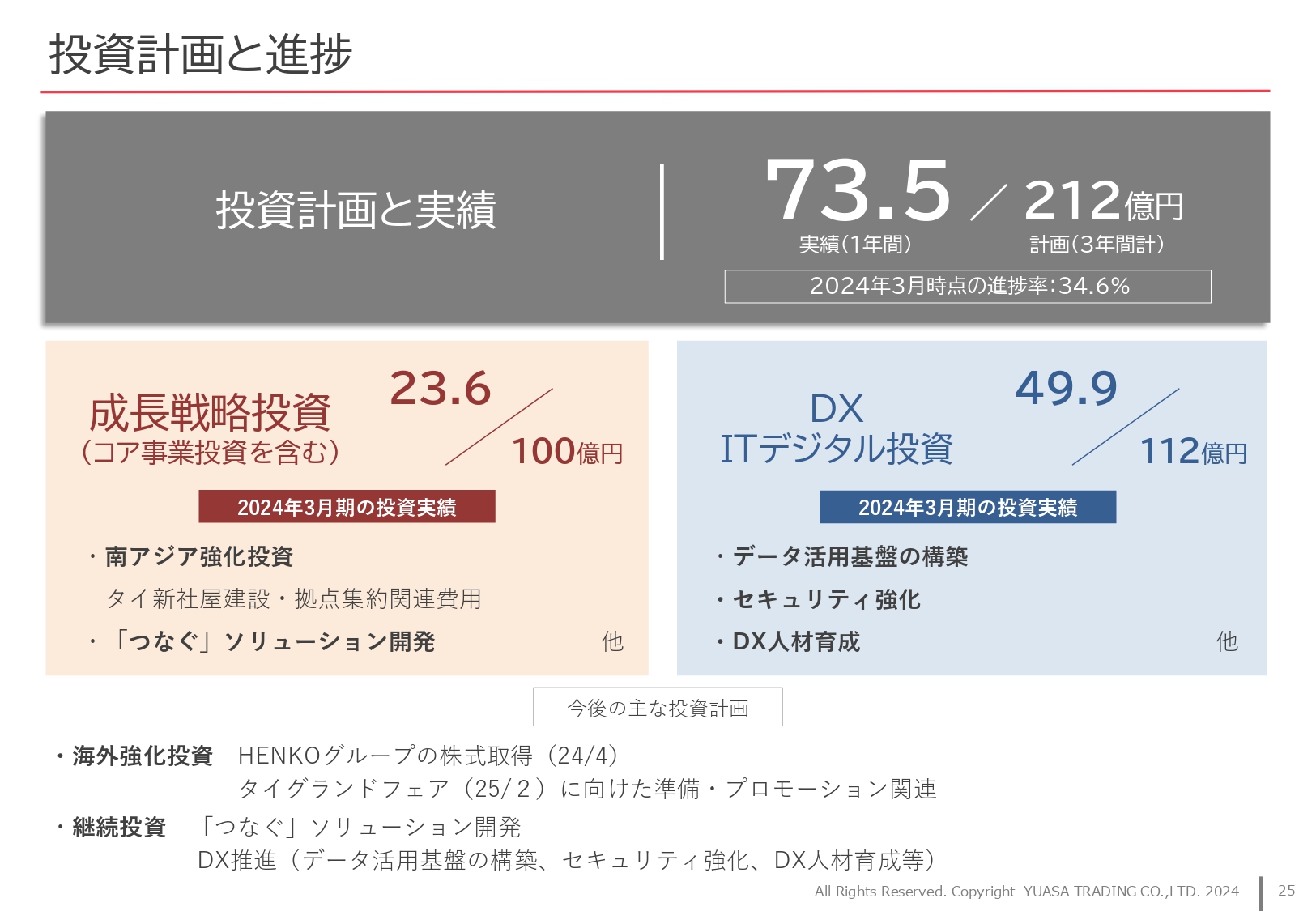

投資計画と進捗

投資計画と進捗です。中期経営計画の3年間で「212億円の投資をする」と発表しました。そのうち、現在までに73億5,000万円の投資を実現しています。成長戦略投資は100億円の投資予定のうち23億6,000万円、DX・ITデジタル投資では112億円の投資予定のうちの約50億が現在の進捗状況です。

先ほども少しお話ししましたが、今年度はすでに海外企業1社に対してM&Aを実行しています。また、タイの「グランドフェア」に向けてもさまざまなプロモーションをかけているところです。こちらは先行投資となりますが、例えばタイでCMを流すなどのプロモーションも積極的に展開していきたいと考えています。

その他、継続的に投資しているのが、「つなぐ」ソリューションへの研究開発費です。当社は商社でありながらも一定額の研究開発費を使っており、今後も継続して投資を行っていきたいと考えています。DXは言うまでもない状況です。

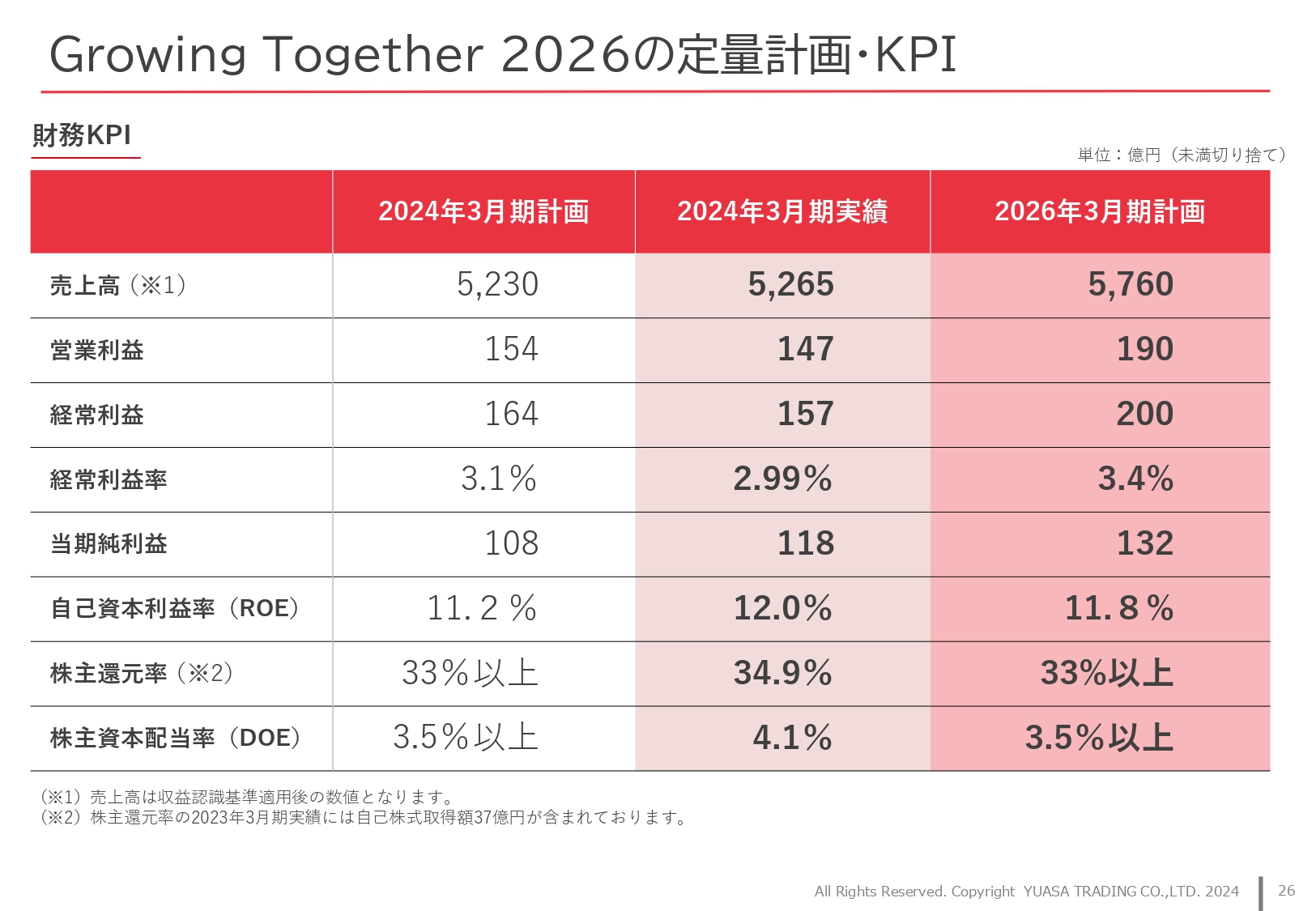

Growing Together 2026の定量計画・KPI

2026年の定量計画は先ほどもお伝えしましたが、数字としてはスライドの表のように設定しています。ROE11.8パーセント、株主還元率33パーセント以上、DOE3.5パーセント以上というKPIを掲げて活動しています。

Growing Together 2026の定量計画・KPI

業績面などの財務KPI以外に、非財務KPIとしてスライドに示したようなKPIを設定しており、2024年3月期の実績も記載しています。CO2排出量の削減目標といったKPIについても、会社の中で非常に大きなテーマとして取り組んでいます。

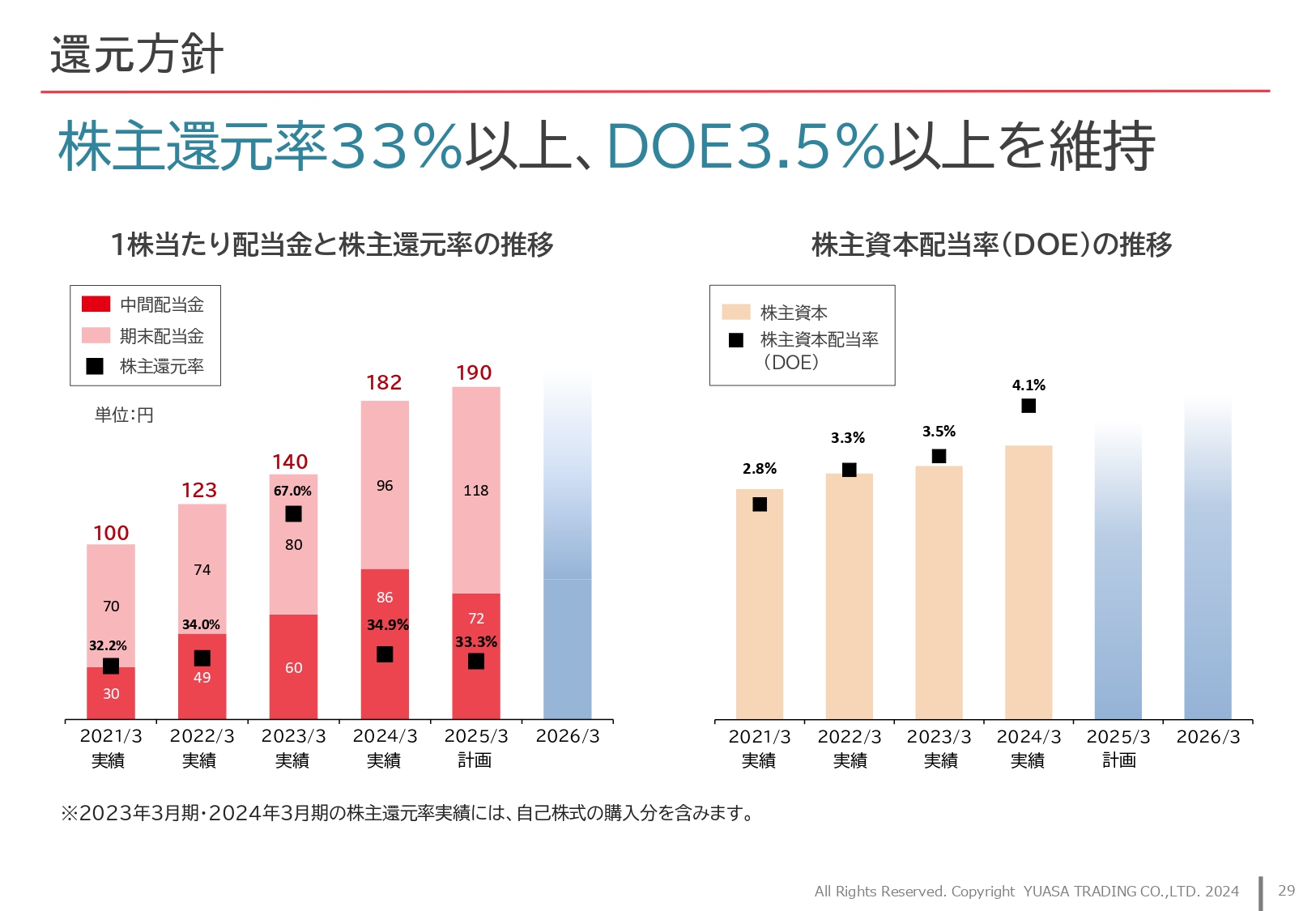

還元方針

非常に大事な点である、株主さまへの還元方針についてお話ししたいと思います。もうすでに発表しておりますが、2024年3月期の期末配当金は96円、年間では182円の配当としています。

2025年3月期の配当金は、中間が72円、期末が118円、年間で190円を予定しています。いずれも、スライドに掲げている株主還元率33パーセント以上を守り、DOE3.5パーセント以上を維持していきたいと思っています。

ちなみに、2024年3月期の株主還元率は34.9パーセント、DOEは4.1パーセントでした。この34.9パーセントは、2023年4月から5月に実施した自社株買いも含んだ還元率としてご理解いただきたいと思います。

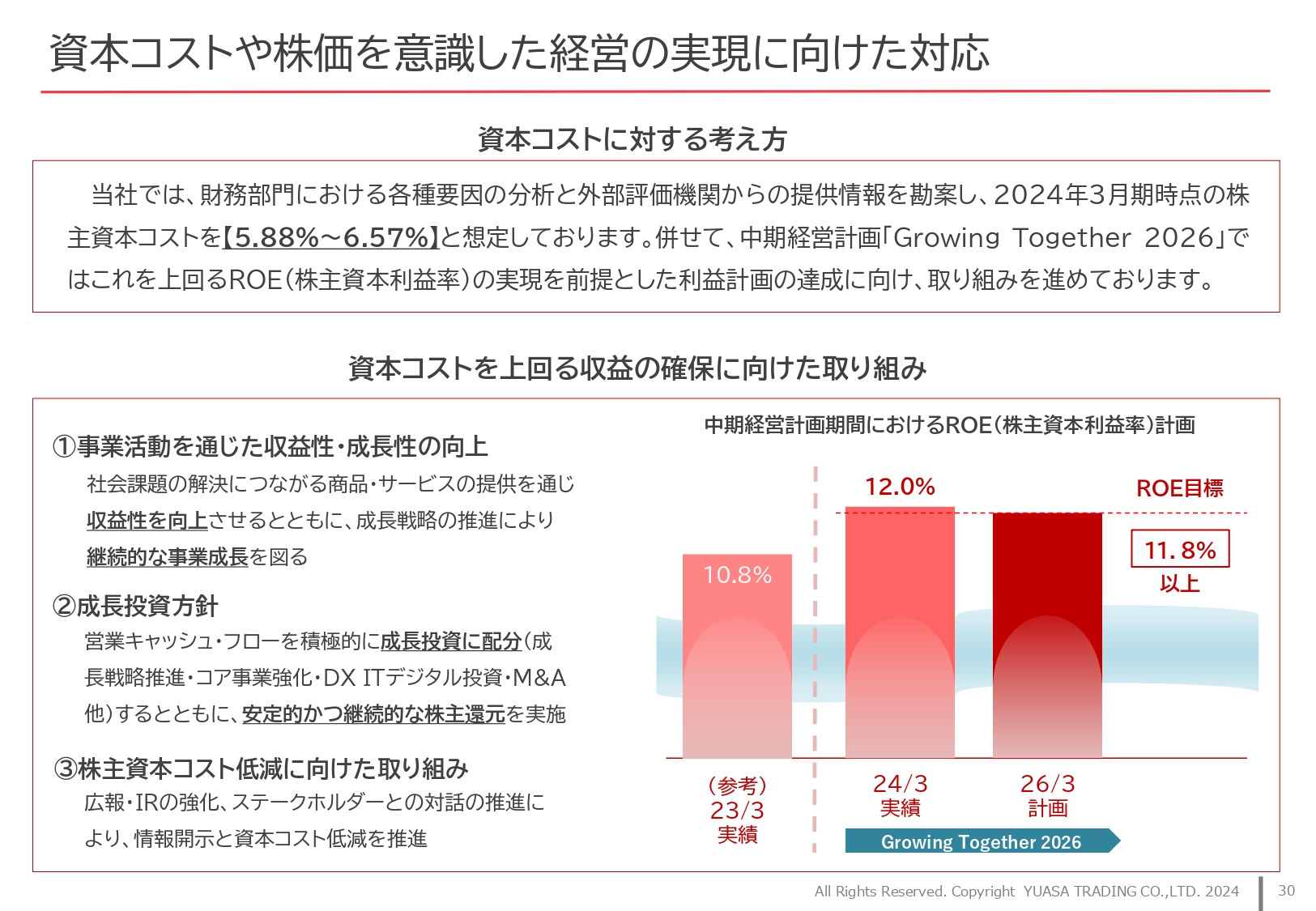

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

2024年3月期時点の当社の株主資本コストは、およそ5.88パーセントから6.57パーセントと想定しています。これは自社内での分析に加え、外部の評価機関から情報をいただき算出した数値です。スライドのグラフのブルーの波のようなところがそうなのですが、間違いなくこれ以上のROEを達成していきたいと思っています。

2024年3月期のROEは12パーセントです。2026年3月期には11.8パーセント以上を確保していきたいと思っています。

以上、足早にポイントだけご説明しました。当社のホームページをご覧いただくと、「つなぐ」ソリューションの商品に関しても、豊富な情報が掲載されています。ご清聴ありがとうございました。

質疑応答:工業機械部門の受注状況について

司会者:「工業機械部門の受注状況について教えてください」というご質問です。

田村:ご質問にお答えする前に、工作機械の動向についてお伝えします。工作機械が会社全体の業績に影響する度合いは徐々に低くなっています。言い方を変えると、事業のポートフォリオが適正化されてきていることを、まずはご理解いただきたいと思います。ただし、モノづくりはいまだに36パーセントのシェアがありますので、非常に大事な業界です。

売上面についても簡単にお話しすると、2024年3月期の工作機械の売上は、コロナ禍前の水準まで回復しています。直近では2021年が底で、そこから徐々に改善し、2024年3月期は2020年3月期のレベルまで戻ってきているとご理解いただきたいと思います。国内・海外ともに同じような動きです。

ご質問いただいた受注状況については、昨年5月の説明会で「非常に厳しい受注状況にあるものの、秋頃から改善するだろう」と、みなさまにお伝えしていました。残念ながら、その改善時期が少しずれてきています。本来であれば、昨年10月以降、遅くとも今年1月頃からは改善するだろうと見ていたのですが、現状は数字として改善が見られる状況ではありません。ただし、引き合いの量や質は間違いなく変わってきていると思います。

では、私の見立てはどうなのかというと、受注額として影響が出てくるのはやはり8月、9月以降になるのではないかと考えています。その理由として、半導体装置業界がその頃から立ち上がってくるためです。これは、いろいろなマーケットのみなさまとお話しするに、ほぼ間違いないと考えています。したがって、8月、9月から受注状況に改善が見られ、売上に貢献するのは今年度後半になるのではないかと見ています。

ちなみに、工作機械は受注残高(注残)が非常に大きなバロメーターになりますが、注残ベースでは2020年3月期を超えています。もう底を打っているのは間違いありませんので、あとは上がる角度がどのくらいになるかだと思っています。

中国および日本国内の自動車の状況が悪いために、このような受注の苦しさがあるわけですが、中国が良くなることは非常に難しいと思います。ただし、自動車の状況もある程度は整理がつきつつありますので、以前のような頂上には戻らないにしても、秋頃からは半導体以外も動いてくるだろうと見ています。

質疑応答:為替変動による影響について

司会者:「円安の進行など、為替変動による影響はありますか?」というご質問です。

田村:当社の海外比率は全社でわずか5パーセントから6パーセントのため、影響はほとんどないというのが正直なところです。ただし、我々のお客さまには影響が出ていますので、間接的な影響は多少あるかと考えています。

加えて、一部輸入品があります。例えば、建設機械部門では、欧米の商品を輸入し、日本で販売するというビジネスモデルがあります。こちらには影響が出てくると考えていますが、いずれにしても、そこまで大きな影響ではないと思います。

それよりも、今は地政学的なリスクを一番気にしています。当然、ウクライナや中東の問題はありますが、それらが当社の事業に与える影響は本当に微細なものです。むしろ、アメリカ・中国・台湾の3ヶ国での地政学的なリスクが具現化されないことを願っていますし、同時に準備も始めています。有事の際にもなんとか最小限の影響に抑えるべく、手を打っているところで、これが当面の最大のリスクだろうと考えています。

質疑応答:新社屋建設の目的と狙いについて

司会者:「昨年発表した新社屋の建設について、その目的と狙いをあらためて教えてください」というご質問です。

田村:先ほども少し触れましたが、「総合力」「チャレンジ」「コミュニケーション」という3つのテーマに、数年前から会社内で取り組んでいます。これらを実現するために、現在6ヶ所のビルに点在しているグループ会社と本体を1つにまとめる必要があると考えています。

また、まとめるだけでなく、コミュニケーションが図れるようなオフィスを実現する必要があります。今回、19階建てのうち4フロアは、地域のみなさまにも開放する予定です。残りの15フロアに約1,000名のグループ会社の社員が集い、同じ目的に向かってさまざまなコミュニケーションを図りながら、総合力を発揮することができる器を作ることが一番の目的です。

当初は、創業から360周年を迎える2026年に間に合わせようとプロジェクトを立ち上げたのですが、残念ながらゼネコンが忙しい状況があり、計画がずれ込んでいます。現状では、2028年までずれ込むと見ています。できるだけ早く実現し、「総合力」「チャレンジ」「コミュニケーション」の発揮の基地に仕立て上げたいところではあります。

質疑応答:進捗が遅れている海外・デジタルの成長戦略について

司会者:「成長戦略について、進捗が遅れている海外・デジタルの目標達成に向け、どのような方策を考えているのか教えてください」というご質問です。

田村:海外については、部門ごとの海外戦略をやめ、総合力の海外戦略に変えていきます。そして、タイを中心としたASEAN、インドにまずは集中投下していきたいと考えています。

その他の国にもたくさん拠点を開設済みですが、そちらに今すぐ機械以外の担当者も派遣することは考えていません。ただし、機械の担当者に他部門の商品も販売してもらうべく、機械専門の拠点ではなく、もう少し幅広い領域の商品を扱っていく拠点に変更していきたいと思っています。

その1つが、世界で注目されているカーボンニュートラルに関する商品です。もともと、工作機械を売っていたメンバーに取り扱いを始めてもらおうと、現地で講習会やセミナーを実施しています。対インドを中心に、その他の拠点へも商品を広げ、海外の扱い高を伸ばしていきたいと思っています。

デジタルについては、当社として機械が非常に大きい位置づけであるため、機械中心の自動化に重きを置きすぎていたと反省しています。そうではなく、人から見るデジタル化に視点の方向を変えていきます。全部門で自動化、AI化への展開に拍車をかけていきたいと考えているところです。

関連銘柄

| 銘柄 | 株価 | 前日比 |

|---|---|---|

|

8074

|

6,340.0

(15:30)

|

+120.0

(+1.92%)

|

関連銘柄の最新ニュース

-

02/19 15:00

-

02/13 15:00

-

02/13 15:00

-

02/10 15:30

新着ニュース

新着ニュース一覧-

今日 23:16

-

今日 23:16

-

今日 23:15

-

今日 23:15