2022年5月にイーロン・マスク氏が日本消滅ツイートをしたことが大きな注目を集めた。超高齢社会に突入し、死亡者数増加が避けられない中、日本が直面する少子化の現状を確認し、処方箋を考察する。

出生数を左右する以下1.~3.の3つの要素は、いずれも一段と厳しさを増す状況-1.出産期相当の女性人口(2020年は2,430万人でこの30年間で約700万人減少、2065年には1,423万人と現在の水準からほぼ半減の見込み)、2.生涯未婚率(1985年は男女とも5%未満、2020年では女性は16%、男性は26%まで上昇)、3.結婚した人のうち一人が産む子供の数(既婚者に限定した完結出生児数は2002年までは約2.2人、2015年には1.94人まで低下)。 但し、そもそも結婚・出産を望まない人が増えているのではなく、望みながらも叶わない人が多い。結婚・出産が叶わない要因は、若年男性を巡る「雇用・所得環境の悪化」や「仕事と家事・育児との両立の困難さ」がある。特に後者は、労働力人口減少への対応として、政策的に女性の社会参画を促す一方で、同時に進めるべき家事・育児との両立を可能とする社会全体での支援体制や、働き方、性別役割意識の変革などが十分に進まず、かえって少子化が進むという状況がある。こうした状況を打破するためには、働き方の変革とともに、育児の社会化を同時に進めることが求められる。

1. はじめに

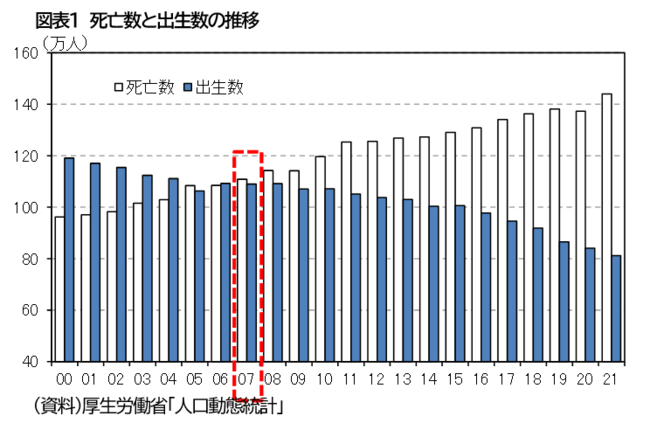

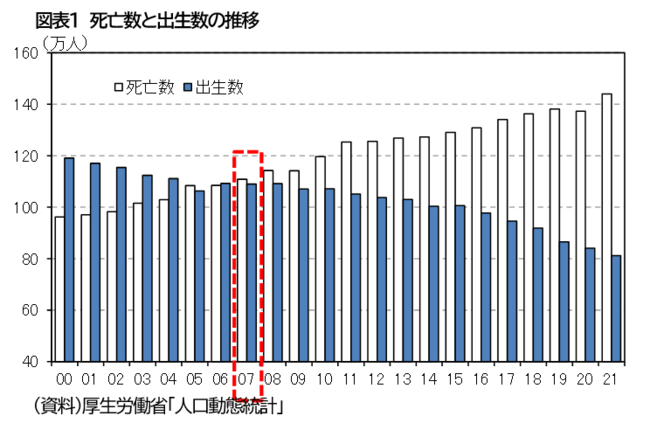

2022年5月にイーロン・マスク氏が日本消滅ツイートをしたことが大きな注目を集めた。図表1にあるように、日本では2007年以降出生数が死亡数を下回り続けており、出生数と死亡数の差は拡大傾向にある。なぜ出生数の減少に歯止めをかけることができないのか。本レポートでは、日本が直面している少子化の現状を確認するとともに、処方箋を考察した。

2. 一段と厳しさを増す出生を巡る環境

まずはじめに、出生数を左右すると考えられる、1.出産期相当の女性人口、2.結婚する人の割合、3.結婚した人のうち一人が産む子供の数、という3つの要因についてみていくこととする。なお、本稿では、出産期相当の女性年齢を合計特殊出生率の算出方法に従い15~49歳とする。

(1)1.出産期相当の女性人口の減少

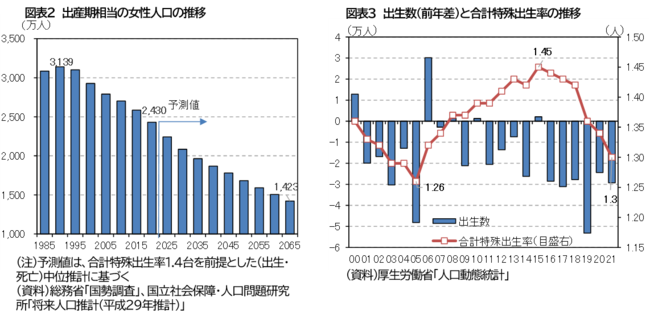

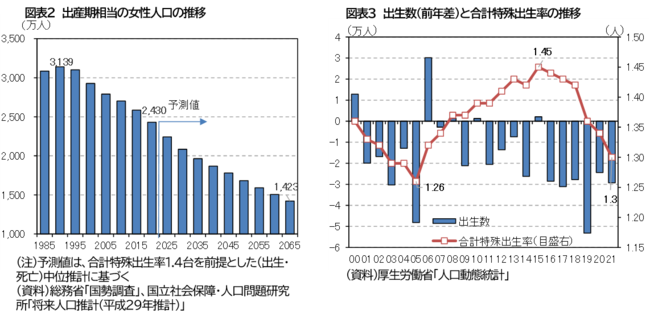

15~49歳の女性人口の推移をみると(図表2)、1990年に3,139万人とピークをつけて以降減少し続けており、足もとの2020年は2,430万人とこの30年間で約700万人減少した。今後についても減少が続き、2065年には1,423万人と現在の水準からほぼ半減することが見込まれている。

女性人口そのものが減少する中では、一人の女性が一生の間で産む子供の数を示す合計特殊出生率が多少上昇したとしても、出生数は増加しにくくなる。実際、合計特殊出生率は1.26ショックといわれた2005年を底に2015年に1.45まで上昇したが、出生数は2007年以降ほぼ減少傾向で推移し、減少幅も拡大している(図表3)。団塊ジュニア世代も2024年には50歳以上となることから、この世代が出生数を押し上げてくれるという期待は、実現されないまま終わることになり、今後は合計特殊出生率が多少上昇しても、出生者数の増加どころか、減少を止めることすら難しくなる状況にある。

2)2.結婚する人の割合の減少(=未婚率の上昇)

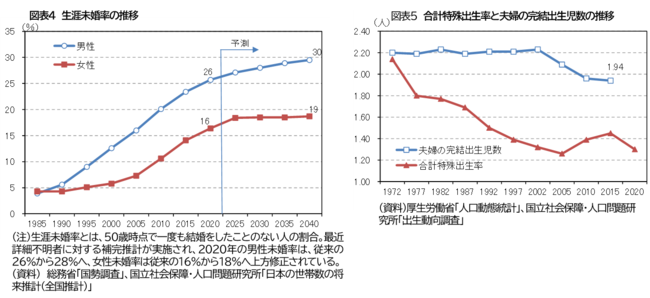

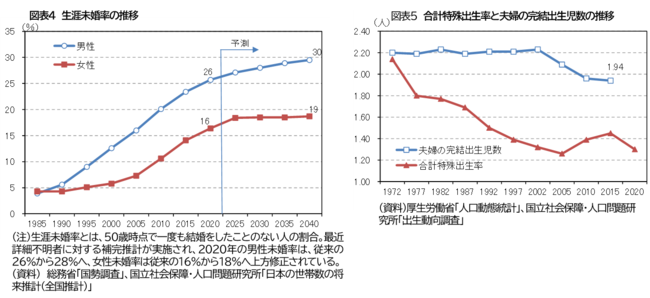

次に、結婚する人の割合について、逆数である生涯未婚率という指標から確認する。生涯未婚率は、1985年には男女とも5%を下回っており、ほとんどの人が結婚をするという状況にあったが、2020年時点で女性は16%、男性は26%にまで上昇している(図表4)。今後も、女性は20%近く、男性に至っては30%まで上昇するという予測になっている。

(3)3.結婚した女性が産む子供の数の減少

これまで出生数減少の主な要因は、2.の未婚者の増加にあるとされてきた。というのも、15~49歳の女性全体でみた出生率である合計特殊出生率が低下を続ける一方で、既婚者に限定した出生率である完結出生児数は2002年までは約2.2人と横ばいを維持していたからである(図表5)。しかしながら、2002年以降は完結出生児数も低下傾向にあり、2015年には1.94人にまで低下しており、婚姻件数が増えれば、それに伴って出生数が増えるとは言えなくなってきている。

3. 結婚・出産をしないのか、できないのか

以上でみたように、出生を巡る環境は一段と厳しさを増している。ただし、出生数に影響を与える3つの要素のうち、1.の女性人口の減少を止めるのは難しいものの、2.の未婚率の上昇や3.の既婚者の出生数減少に関しては、結婚・出産をそもそも望まない人が増えているのか、それとも望みながらも叶わない人が多いのかによって対応の余地は残る。

(1)女性が希望するライフコースの変化

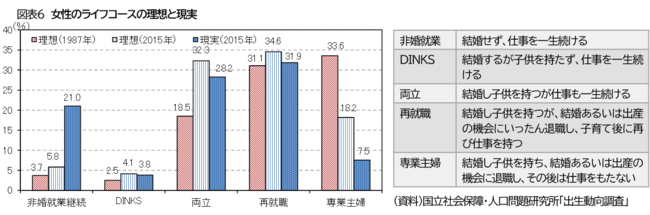

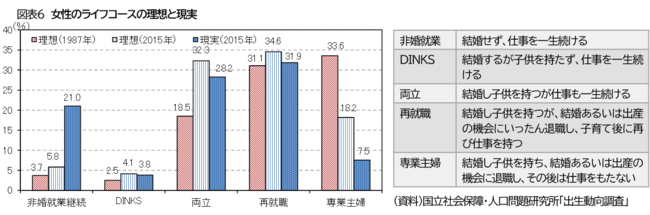

図表6は、未婚女性(18~34歳)を対象に、理想のライフコースと今の自身の置かれている現状を踏まえて今後現実化しそうだと思えるライフコースとを比較したものである。

理想のライフコースを1987年と2015年で比較すると、結婚をしないと考える「非婚就業継続」の割合は3.7%から5.8%へと多少増えているものの、多くは結婚する未来を描いていることに変わりはない。また、結婚後子供を持たない「DINKS」も2.5%から4.1%と多少増えているものの、子供を持ちたいと考えている点も同様である。大きな変化がみられるのは結婚・出産後の仕事の継続で、「専業主婦」が半減し、代わりに「両立」を希望する人が大幅に増加している。一方、2015年の理想と現実を比較すると、現実としては「非婚就業継続」が大幅に増えており、結婚せずに仕事を継続する人が多いことが分かる。

(2)男性と女性で異なる結婚の阻害要因

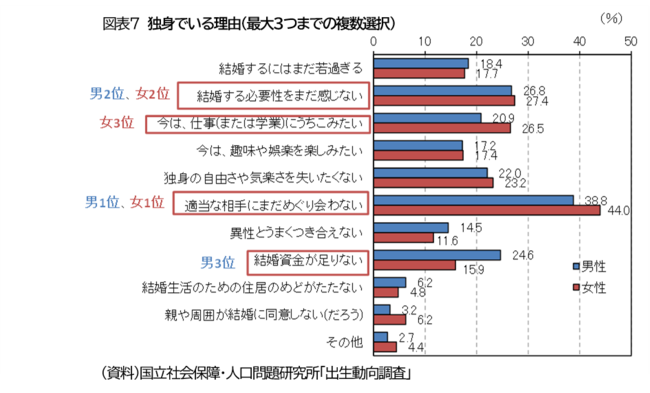

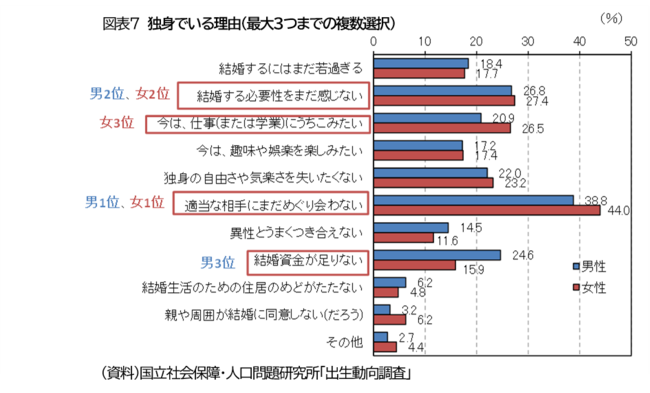

では、結婚・出産を望みつつも叶わない要因はどこにあるのか。まず、未婚者(50歳未満)の独身でいる理由をみると(図表7)、上位2つは男女とも「適当な相手にまだめぐり会わない」、「結婚する必要性をまだ感じない」であるが、3つ目の理由に関しては、女性は「今はまだ仕事に打ち込みたい」、男性は「結婚資金が足りない」と回答が異なる。

以前に比べて結婚に限らず多様な生き方を認める方向に社会的意識が変化していることも大きく影響していると思われるが、3つ目の理由からは、女性は結婚すると仕事に打ち込めなくなる状況があることや、男性が結婚するためには経済力が求められることが影響していることがうかがえる。

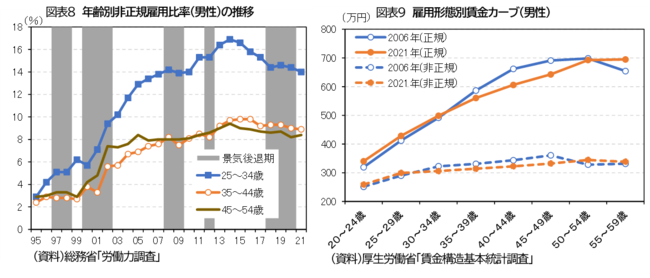

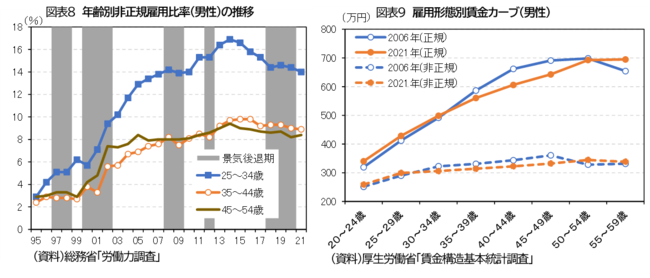

男性の経済力に影を落としているのが、非正規雇用比率の上昇など雇用・所得環境の悪化である。1990年代半ばから2000年代初めの不況期は就職氷河期といわれ、既存の雇用維持が優先されたことで、主に新規入職の若年層で非正規雇用比率は大幅に上昇した(図表8)。しかし、その後の景気回復期においても非正規雇用比率の上昇は続き、人手不足の深刻化もあって2014年頃をピークにやや低下に転じたものの、それでもなお高水準にある。企業にとって、将来の経済成長が見込みにくく、かつ年々社会保障負担が増加する中で、終身雇用・年功賃金を前提とした正規雇用を増やしにくい状況があるとみられる。いったん非正規雇用として職に就くと、正規雇用への転換の機会も乏しく、昇給も見込みにくいうえ(図表9)、正規雇用であっても同じ集計方法でさかのぼれる2006年と比較すると、30~40代で賃金水準は低下しており、かつてほどの賃金上昇が見込めなくなっている。

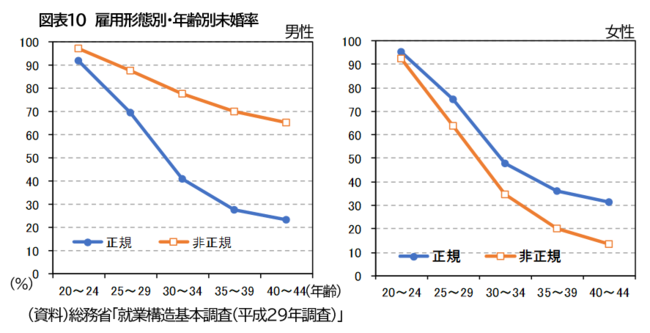

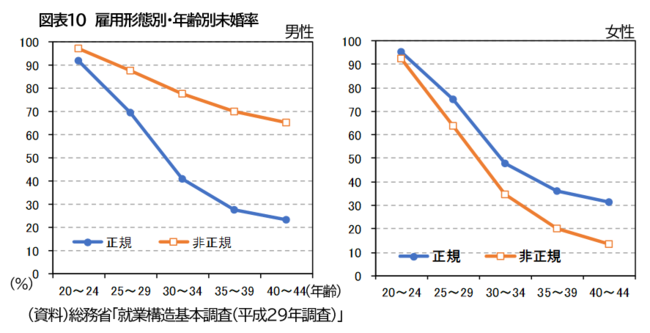

雇用形態別、年齢別に未婚率をみると(図表10)、男性の場合、正規雇用者の未婚率が非正規雇用者よりもどの年齢階級でも低く、経済力が大きな要因であることを端的に示している。一方、女性については関係が逆転している。一人で自活できる経済力があるため、経済的な理由から結婚をしなくてもいいと思う人が増加しているケースや、正規雇用の働き方に起因(長時間労働が前提のため仕事と家事の両立が困難、一度結婚でキャリアを外れると元に戻りにくいなど)するケースとが考えられるが、後者については対応余地がある。

(3)既婚女性の出産数の低下要因

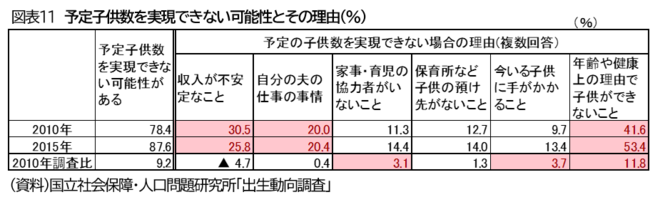

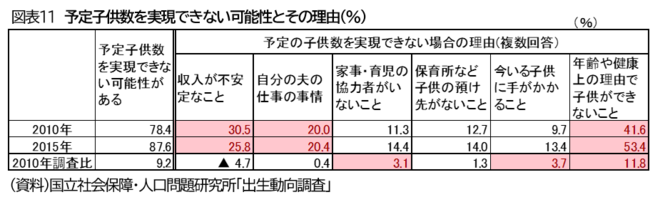

次に、既婚女性の出産数の低下の要因についてみる。図表11は、15~49歳の妻に、予定する子供数を実現できない可能性とその理由を聞いたもので、同じ設問項目がある2010年と比較した。

予定子供数を実現できない可能性があるとした人の割合は、2015年に87.6%とこの5年間で9.2ポイント上昇した。その理由として最も多いのが、「年齢や健康上の理由で子供ができないこと」で、5年前と比べて10ポイント以上増加している。平均初婚年齢が1995年の26歳から2015年には29歳へ、第1子出産年齢も27.5歳から30.7歳と、この20年の間で晩婚化・晩産化が進んできたことが背景にあると思われるが、晩婚化・晩産化自体が、キャリアを中断することによる不利益を避けた結果であるとすれば仕方ないと済ませられる問題ではない。

また、次に多いのが「収入が不安定なこと」であるが、2010年がリーマンショック後の雇用状況が悪化していた時期でもあったことから、5年前と比べると割合は減少している。一方、割合としてはそこまで多くないものの、5年前との比較で増加が目立つのが「家事・育児の協力者がいない」「今いる子供に手がかかる」という理由である。2010年には、「パパ休暇」、「パパ・ママ育休プラス」制度の制定、企業には「短時間勤務制度」及び「所定外労働の制限」の義務化、育児休業給付支給方法の変更(全額を休業期間中に支給)などが施行されたが、男性の働き方が変わらない中で、制度の利用は広がっておらず、依然として女性の家事・育児負担が大きいことが示されている。

4. 求められる働き方の変革と育児の社会化

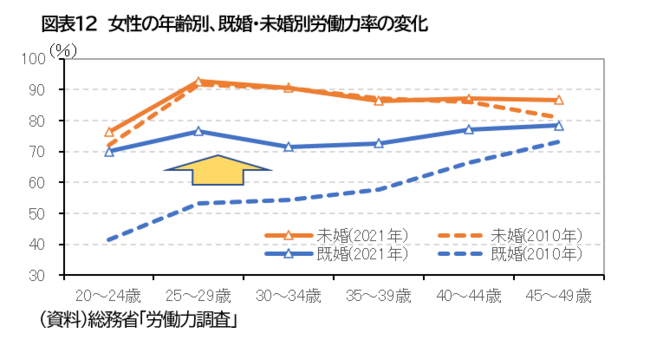

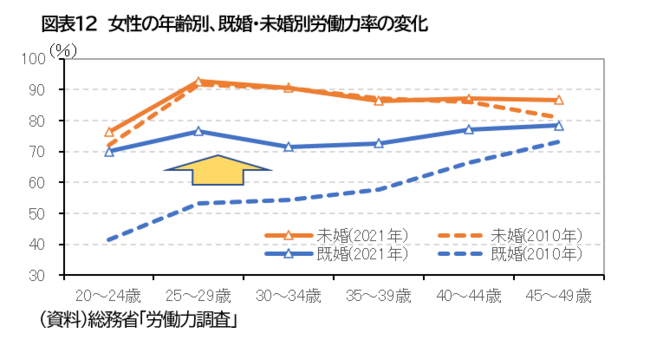

すでに日本が人口減少に転じてから10年以上が経つが、その間、労働力人口の減少を補う必要があるとして、女性や高齢者の労働参画が図られてきた。図表12にあるように、この10年の間で女性の労働力率は、特に既婚者の中でも40歳未満の層で大きく上昇し、結婚しても働き続けることが珍しいことではなくなった。

しかし、働き手として社会参画を促す一方で、同時に進めるべき家事・育児との両立を可能とする社会全体での支援体制や働き方、性別役割意識の変革などが十分ではないことから、かえって少子化が進むという状況があるように思われる。特に、職場の産休・育休制度自体はそれなりに普及・拡充されてきたが、取得するのは女性という意識はなお根強い。2022年4月から男性の育休取得推進のための改正育児・介護休業法が順次施行されているが、実効性を高めるためには、長時間労働、年功序列を前提とした日本的な働き方、評価体系そのものを変えていく必要がある。もちろん、働き方の変革の主体となるのは企業であるが、人手不足が常態化する中で、多様な働き方の選択肢を増やすことが優秀な人材を確保するうえで欠かせなくなっているほか、人的資本等の非財務情報の開示要請などが強まる中で、働き方の変革は急速に進む可能性がある。

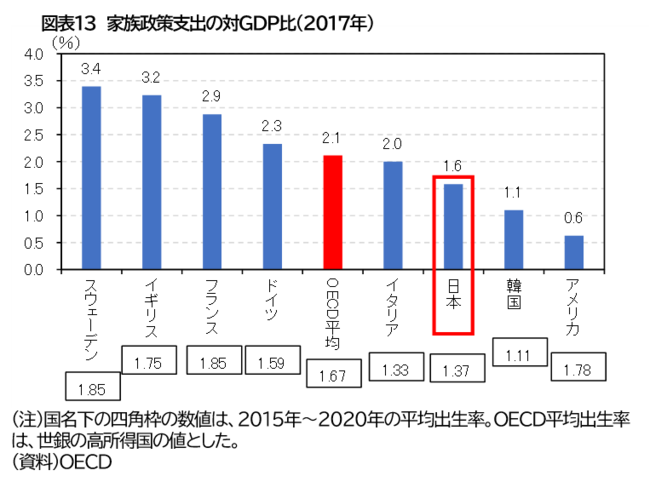

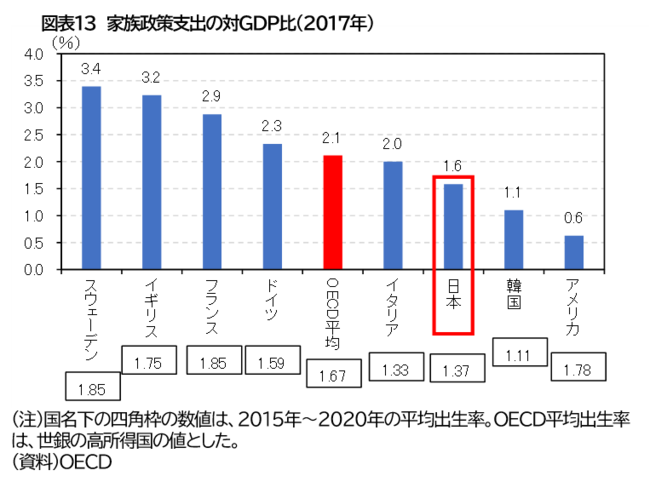

一方、社会全体での支援体制づくりが進むかはまだまだ未知数である。社会支出のうち子育て支援など家族政策への支出額が対GDP比で高い国ほど出生率が高いという傾向がみられるが、日本は1.6%(2017年)と、OECD平均を下回っており、現状は十分な支援が行き届いているとは言えない(図表13)。

2023年度には「こども家庭庁」が創設される。政策の基本理念に「こども本人の福祉というだけに止まらない我が国社会の持続可能性にも資する」とあるように、少子化を国家的な課題として位置づけたこと、また、子育ての負担は家庭(特に女性)が担うという考えから社会で共有するという意識変革を促すという意味からも意義は大きい。今後実効性のある支援体制を築き、育児の社会化を進めることが求められる。

本レポートは作成時に入手可能なデータに基づく情報を提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。また、執筆者個人の見解であり、当社の公式見解ではありません。

出生数を左右する以下1.~3.の3つの要素は、いずれも一段と厳しさを増す状況-1.出産期相当の女性人口(2020年は2,430万人でこの30年間で約700万人減少、2065年には1,423万人と現在の水準からほぼ半減の見込み)、2.生涯未婚率(1985年は男女とも5%未満、2020年では女性は16%、男性は26%まで上昇)、3.結婚した人のうち一人が産む子供の数(既婚者に限定した完結出生児数は2002年までは約2.2人、2015年には1.94人まで低下)。 但し、そもそも結婚・出産を望まない人が増えているのではなく、望みながらも叶わない人が多い。結婚・出産が叶わない要因は、若年男性を巡る「雇用・所得環境の悪化」や「仕事と家事・育児との両立の困難さ」がある。特に後者は、労働力人口減少への対応として、政策的に女性の社会参画を促す一方で、同時に進めるべき家事・育児との両立を可能とする社会全体での支援体制や、働き方、性別役割意識の変革などが十分に進まず、かえって少子化が進むという状況がある。こうした状況を打破するためには、働き方の変革とともに、育児の社会化を同時に進めることが求められる。

1. はじめに

2022年5月にイーロン・マスク氏が日本消滅ツイートをしたことが大きな注目を集めた。図表1にあるように、日本では2007年以降出生数が死亡数を下回り続けており、出生数と死亡数の差は拡大傾向にある。なぜ出生数の減少に歯止めをかけることができないのか。本レポートでは、日本が直面している少子化の現状を確認するとともに、処方箋を考察した。

2. 一段と厳しさを増す出生を巡る環境

まずはじめに、出生数を左右すると考えられる、1.出産期相当の女性人口、2.結婚する人の割合、3.結婚した人のうち一人が産む子供の数、という3つの要因についてみていくこととする。なお、本稿では、出産期相当の女性年齢を合計特殊出生率の算出方法に従い15~49歳とする。

(1)1.出産期相当の女性人口の減少

15~49歳の女性人口の推移をみると(図表2)、1990年に3,139万人とピークをつけて以降減少し続けており、足もとの2020年は2,430万人とこの30年間で約700万人減少した。今後についても減少が続き、2065年には1,423万人と現在の水準からほぼ半減することが見込まれている。

女性人口そのものが減少する中では、一人の女性が一生の間で産む子供の数を示す合計特殊出生率が多少上昇したとしても、出生数は増加しにくくなる。実際、合計特殊出生率は1.26ショックといわれた2005年を底に2015年に1.45まで上昇したが、出生数は2007年以降ほぼ減少傾向で推移し、減少幅も拡大している(図表3)。団塊ジュニア世代も2024年には50歳以上となることから、この世代が出生数を押し上げてくれるという期待は、実現されないまま終わることになり、今後は合計特殊出生率が多少上昇しても、出生者数の増加どころか、減少を止めることすら難しくなる状況にある。

2)2.結婚する人の割合の減少(=未婚率の上昇)

次に、結婚する人の割合について、逆数である生涯未婚率という指標から確認する。生涯未婚率は、1985年には男女とも5%を下回っており、ほとんどの人が結婚をするという状況にあったが、2020年時点で女性は16%、男性は26%にまで上昇している(図表4)。今後も、女性は20%近く、男性に至っては30%まで上昇するという予測になっている。

(3)3.結婚した女性が産む子供の数の減少

これまで出生数減少の主な要因は、2.の未婚者の増加にあるとされてきた。というのも、15~49歳の女性全体でみた出生率である合計特殊出生率が低下を続ける一方で、既婚者に限定した出生率である完結出生児数は2002年までは約2.2人と横ばいを維持していたからである(図表5)。しかしながら、2002年以降は完結出生児数も低下傾向にあり、2015年には1.94人にまで低下しており、婚姻件数が増えれば、それに伴って出生数が増えるとは言えなくなってきている。

3. 結婚・出産をしないのか、できないのか

以上でみたように、出生を巡る環境は一段と厳しさを増している。ただし、出生数に影響を与える3つの要素のうち、1.の女性人口の減少を止めるのは難しいものの、2.の未婚率の上昇や3.の既婚者の出生数減少に関しては、結婚・出産をそもそも望まない人が増えているのか、それとも望みながらも叶わない人が多いのかによって対応の余地は残る。

(1)女性が希望するライフコースの変化

図表6は、未婚女性(18~34歳)を対象に、理想のライフコースと今の自身の置かれている現状を踏まえて今後現実化しそうだと思えるライフコースとを比較したものである。

理想のライフコースを1987年と2015年で比較すると、結婚をしないと考える「非婚就業継続」の割合は3.7%から5.8%へと多少増えているものの、多くは結婚する未来を描いていることに変わりはない。また、結婚後子供を持たない「DINKS」も2.5%から4.1%と多少増えているものの、子供を持ちたいと考えている点も同様である。大きな変化がみられるのは結婚・出産後の仕事の継続で、「専業主婦」が半減し、代わりに「両立」を希望する人が大幅に増加している。一方、2015年の理想と現実を比較すると、現実としては「非婚就業継続」が大幅に増えており、結婚せずに仕事を継続する人が多いことが分かる。

(2)男性と女性で異なる結婚の阻害要因

では、結婚・出産を望みつつも叶わない要因はどこにあるのか。まず、未婚者(50歳未満)の独身でいる理由をみると(図表7)、上位2つは男女とも「適当な相手にまだめぐり会わない」、「結婚する必要性をまだ感じない」であるが、3つ目の理由に関しては、女性は「今はまだ仕事に打ち込みたい」、男性は「結婚資金が足りない」と回答が異なる。

以前に比べて結婚に限らず多様な生き方を認める方向に社会的意識が変化していることも大きく影響していると思われるが、3つ目の理由からは、女性は結婚すると仕事に打ち込めなくなる状況があることや、男性が結婚するためには経済力が求められることが影響していることがうかがえる。

男性の経済力に影を落としているのが、非正規雇用比率の上昇など雇用・所得環境の悪化である。1990年代半ばから2000年代初めの不況期は就職氷河期といわれ、既存の雇用維持が優先されたことで、主に新規入職の若年層で非正規雇用比率は大幅に上昇した(図表8)。しかし、その後の景気回復期においても非正規雇用比率の上昇は続き、人手不足の深刻化もあって2014年頃をピークにやや低下に転じたものの、それでもなお高水準にある。企業にとって、将来の経済成長が見込みにくく、かつ年々社会保障負担が増加する中で、終身雇用・年功賃金を前提とした正規雇用を増やしにくい状況があるとみられる。いったん非正規雇用として職に就くと、正規雇用への転換の機会も乏しく、昇給も見込みにくいうえ(図表9)、正規雇用であっても同じ集計方法でさかのぼれる2006年と比較すると、30~40代で賃金水準は低下しており、かつてほどの賃金上昇が見込めなくなっている。

雇用形態別、年齢別に未婚率をみると(図表10)、男性の場合、正規雇用者の未婚率が非正規雇用者よりもどの年齢階級でも低く、経済力が大きな要因であることを端的に示している。一方、女性については関係が逆転している。一人で自活できる経済力があるため、経済的な理由から結婚をしなくてもいいと思う人が増加しているケースや、正規雇用の働き方に起因(長時間労働が前提のため仕事と家事の両立が困難、一度結婚でキャリアを外れると元に戻りにくいなど)するケースとが考えられるが、後者については対応余地がある。

(3)既婚女性の出産数の低下要因

次に、既婚女性の出産数の低下の要因についてみる。図表11は、15~49歳の妻に、予定する子供数を実現できない可能性とその理由を聞いたもので、同じ設問項目がある2010年と比較した。

予定子供数を実現できない可能性があるとした人の割合は、2015年に87.6%とこの5年間で9.2ポイント上昇した。その理由として最も多いのが、「年齢や健康上の理由で子供ができないこと」で、5年前と比べて10ポイント以上増加している。平均初婚年齢が1995年の26歳から2015年には29歳へ、第1子出産年齢も27.5歳から30.7歳と、この20年の間で晩婚化・晩産化が進んできたことが背景にあると思われるが、晩婚化・晩産化自体が、キャリアを中断することによる不利益を避けた結果であるとすれば仕方ないと済ませられる問題ではない。

また、次に多いのが「収入が不安定なこと」であるが、2010年がリーマンショック後の雇用状況が悪化していた時期でもあったことから、5年前と比べると割合は減少している。一方、割合としてはそこまで多くないものの、5年前との比較で増加が目立つのが「家事・育児の協力者がいない」「今いる子供に手がかかる」という理由である。2010年には、「パパ休暇」、「パパ・ママ育休プラス」制度の制定、企業には「短時間勤務制度」及び「所定外労働の制限」の義務化、育児休業給付支給方法の変更(全額を休業期間中に支給)などが施行されたが、男性の働き方が変わらない中で、制度の利用は広がっておらず、依然として女性の家事・育児負担が大きいことが示されている。

4. 求められる働き方の変革と育児の社会化

すでに日本が人口減少に転じてから10年以上が経つが、その間、労働力人口の減少を補う必要があるとして、女性や高齢者の労働参画が図られてきた。図表12にあるように、この10年の間で女性の労働力率は、特に既婚者の中でも40歳未満の層で大きく上昇し、結婚しても働き続けることが珍しいことではなくなった。

しかし、働き手として社会参画を促す一方で、同時に進めるべき家事・育児との両立を可能とする社会全体での支援体制や働き方、性別役割意識の変革などが十分ではないことから、かえって少子化が進むという状況があるように思われる。特に、職場の産休・育休制度自体はそれなりに普及・拡充されてきたが、取得するのは女性という意識はなお根強い。2022年4月から男性の育休取得推進のための改正育児・介護休業法が順次施行されているが、実効性を高めるためには、長時間労働、年功序列を前提とした日本的な働き方、評価体系そのものを変えていく必要がある。もちろん、働き方の変革の主体となるのは企業であるが、人手不足が常態化する中で、多様な働き方の選択肢を増やすことが優秀な人材を確保するうえで欠かせなくなっているほか、人的資本等の非財務情報の開示要請などが強まる中で、働き方の変革は急速に進む可能性がある。

一方、社会全体での支援体制づくりが進むかはまだまだ未知数である。社会支出のうち子育て支援など家族政策への支出額が対GDP比で高い国ほど出生率が高いという傾向がみられるが、日本は1.6%(2017年)と、OECD平均を下回っており、現状は十分な支援が行き届いているとは言えない(図表13)。

2023年度には「こども家庭庁」が創設される。政策の基本理念に「こども本人の福祉というだけに止まらない我が国社会の持続可能性にも資する」とあるように、少子化を国家的な課題として位置づけたこと、また、子育ての負担は家庭(特に女性)が担うという考えから社会で共有するという意識変革を促すという意味からも意義は大きい。今後実効性のある支援体制を築き、育児の社会化を進めることが求められる。

本レポートは作成時に入手可能なデータに基づく情報を提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。また、執筆者個人の見解であり、当社の公式見解ではありません。

関連銘柄

| 銘柄 | 株価 | 前日比 |

|---|---|---|

|

8403

|

431.0

(03/28)

|

0.0

(---)

|

関連銘柄の最新ニュース

-

2024/10/01

-

2024/05/28

-

2024/03/08

-

2023/10/02

-

2023/08/24

新着ニュース

新着ニュース一覧-

-

今日 07:34

-

今日 07:32

注目!みんかぶ企業分析

みんかぶおすすめ

\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /