・1970年代のアメリカについて

戦後焼野原だったドイツや日本が復興していく中で石油の需要が足らずに原油価格が上昇した。日独欧の工業力があがり製品に競争力が生まれ、アメリカの輸出が落ち始める(~_~;)

アメリカの競争力が落ちた理由として、、例として自動車については戦闘的で悪名高い全米自動車労働組合(UAW)などの労組の存在がある。1971年にはGM社では数年にわたる20%の賃上げパッケージを成立させている。経営者は生産性の向上ではなく消費者に価格転嫁することで対応した。

アメリカの労働者は1950年代~1960年代の作れば売れる、賃金上がって当たり前の時代が忘れられなかったのではないか(~_~;)

結果として、利幅の高い大型車、高級車路線に走り省エネ技術のある安い性能のいい外国車にシェアを奪われることとなる。内部資金比率の高いアメリカ企業の経営者は株主の目を意識する必要があり、収益率、株価の維持に腐心していた。企業のバランスシートの悪化につながる研究開発投資や設備投資が手薄になったことが指摘されている。

石油危機後の不況で稼働率が低迷、設備投資の伸び悩みと資本装備率の低下で競争力も落ちた。

一方、日本は・・

1960年(昭和35年)から池田勇人首相の所得倍増論、石油の安い時代に巨額の設備投資を済ませたこと、石油ショックで省エネ、効率化が進んだことで競争力が抜群に強くなった。(^-^)

1971年、ニクソンショック。1971年12月スミソニアン合意。1ドル=308円に。1973年2月から為替は完全に変動相場制になる。

1967~1974年の間、特に1971年の輸出高、外貨準備高が急増した。(ニクソンショックの年)

1970年代のアメリカはインフレに対応する為に悪戦苦闘している。

例:ニクソン大統領の賃金・価格統制

(1)金・ドル交換性の停止→ドル安にして輸入品を高くし、輸出品を増やす為。失敗。

(2)10%の輸入課徴金の賦課→同じく輸入品を高くしようとした。国内産業の保護?

(3)90日間の賃金・物価および地代・家賃の凍結→インフレから賃金上昇、消費者へ転嫁するという悪循環を断とうとしたが失敗した。

他の大統領(カーター大統領のインフレ抑制、信用統制など)もいろいろな政策を打つものの効果がなかなか上がらなかったようです。実際に1966~1982年のダウは横ばい。

競争力が落ちている現状を認識して早めにドルを自由化もできず、労組もわがままを言い、会社がつぶれようがどうでもよく妥協しないで賃上げ要求をしたり、経営者も消費者ではなく株主に目を向け、生産性を上げるような努力を払わなかった。過去の栄光が忘れられなかったのだと思う。

高インフレ、高金利、高失業率。先の見えない暗い時代に大統領として当選したのがレーガン大統領。レーガンの政策と日本のバブル~とその崩壊に密接に関わっている。機会があればレーガノミクス、80年代日米貿易摩擦、プラザ合意とバブル崩壊について思いつくままに書き出してみようと思います。日本も貿易赤字が定着しており、いずれ同じ道を歩んでいくのかもしれません(~_~;)

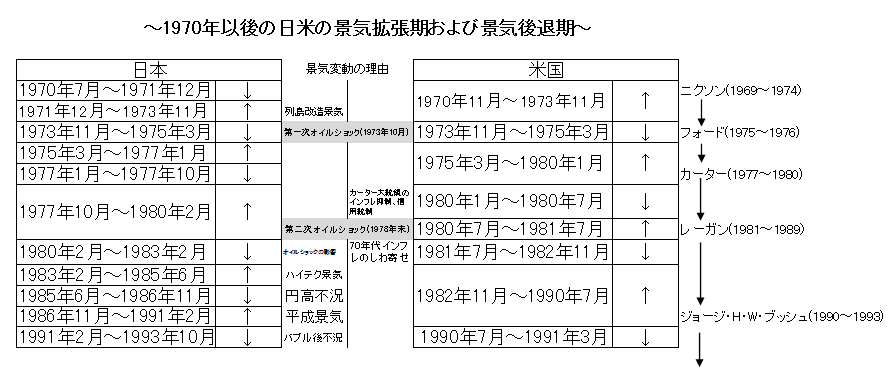

過去を振り返ってみてニクソンショックによるドル切り下げも含めニクソン大統領時代のアメリカの景気は約3年間上向いています。アベノミクス相場が始まったのが2012年末なので3年後となると今年の2015年末にあたるわけですが・・・さてどうなるものか。。。

※参考文献:「日本経済の記録1」内閣府経済社会総合研究所

参考文献:「投資家のための金融マーケット予測ハンドブック」三井住友信託銀行マーケット事業

参考文献:「証券百年史」有沢広巳監修