【QAあり】大木ヘルスケアHD、潜在需要を顕在化するビジネスモデルを軸に、ヘルスケア特化の中間流通業で20期以上連続増収を達成

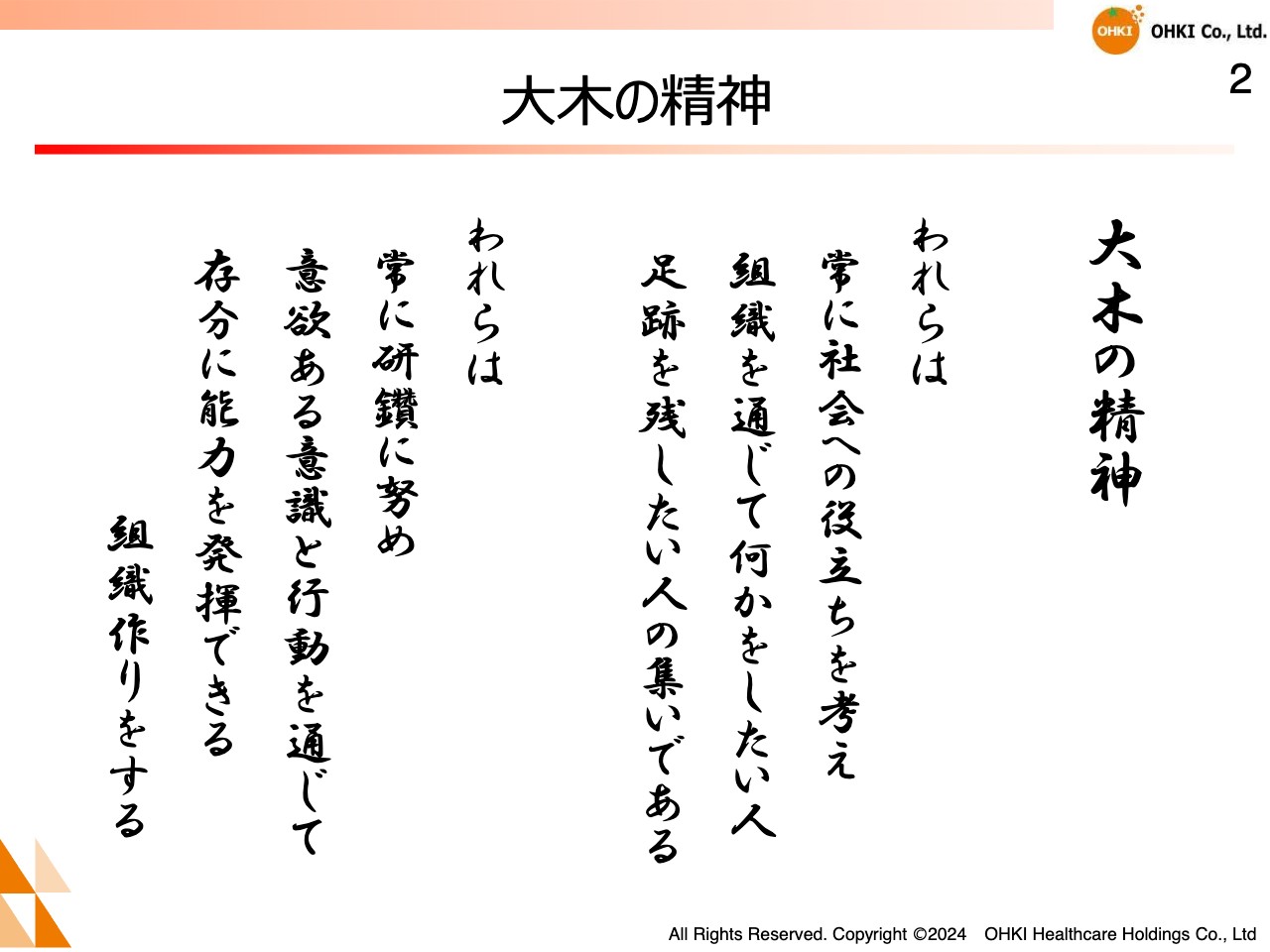

大木の精神

松井秀正氏(以下、松井):本日はお忙しい中、当社の決算説明会にお越しいただきありがとうございます。株式会社大木ヘルスケアホールディングス代表取締役社長の松井です。本日は、決算と会社の概要をご説明し、その後に質疑応答の時間を取らせていただきますので、よろしくお願いします。

当社の成り立ちや方向性を示す大切なものとして、プレゼンテーションの最初に「大木の精神」というスライドを入れています。SDGsや社会貢献が求められて久しいですが、それ以前から私たちはそれを具体的なビジネスに落とし込んで事業を行っています。当社は、この大木の精神に共感している人の集まりでもあります。

「社会への役立ちを考え」るということ、また1人ではなく「組織を通じて」社会に貢献すること、結果として「足跡を残していく」ということが「大木の精神」です。ビジネスの幅が多岐にわたる中で、「大木の精神」を根幹として事業を行っています。

私のプレゼンテーションの1枚目には常にこのスライドを入れており、当社をより理解していただきやすくなると考えています。

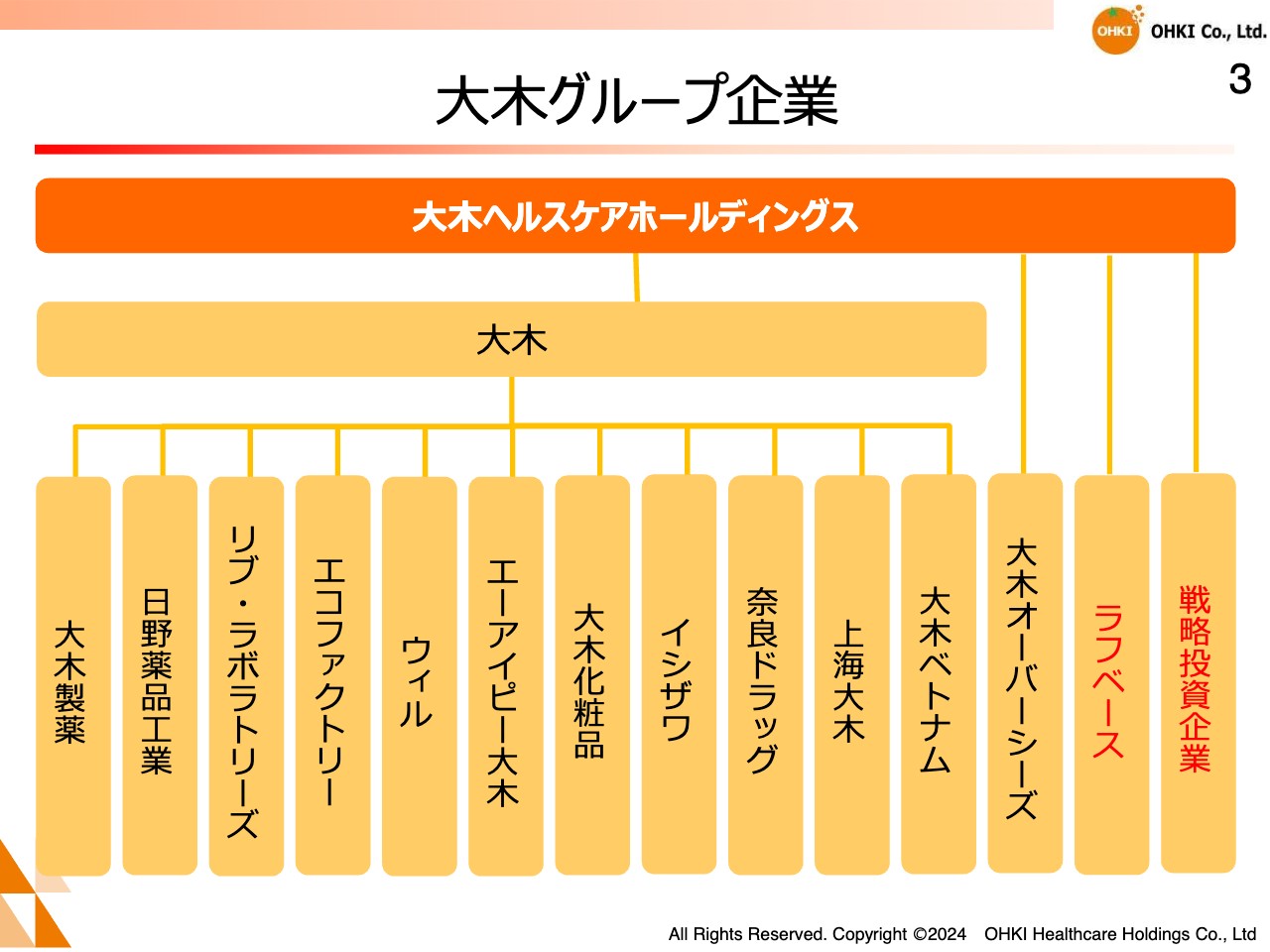

大木グループ企業

大木ヘルスケアホールディングスのグループ企業群です。ご覧のように、ホールディングスカンパニーという形態をとっています。大木はヘルスケアの卸売業・流通業がメインの企業であり、その下に実業の会社が入っています。

もともと大木を中心として企業群が形成された関係でご覧の構成となっていますが、今後は数年かけてホールディングス化をさらに進めていこうと思っています。LAUGHBASE(ラフベース)については、前期に立ち上げた企業になります。今後は企業群を整理し、ホールディングスカンパニーを確立させたいと思っています。

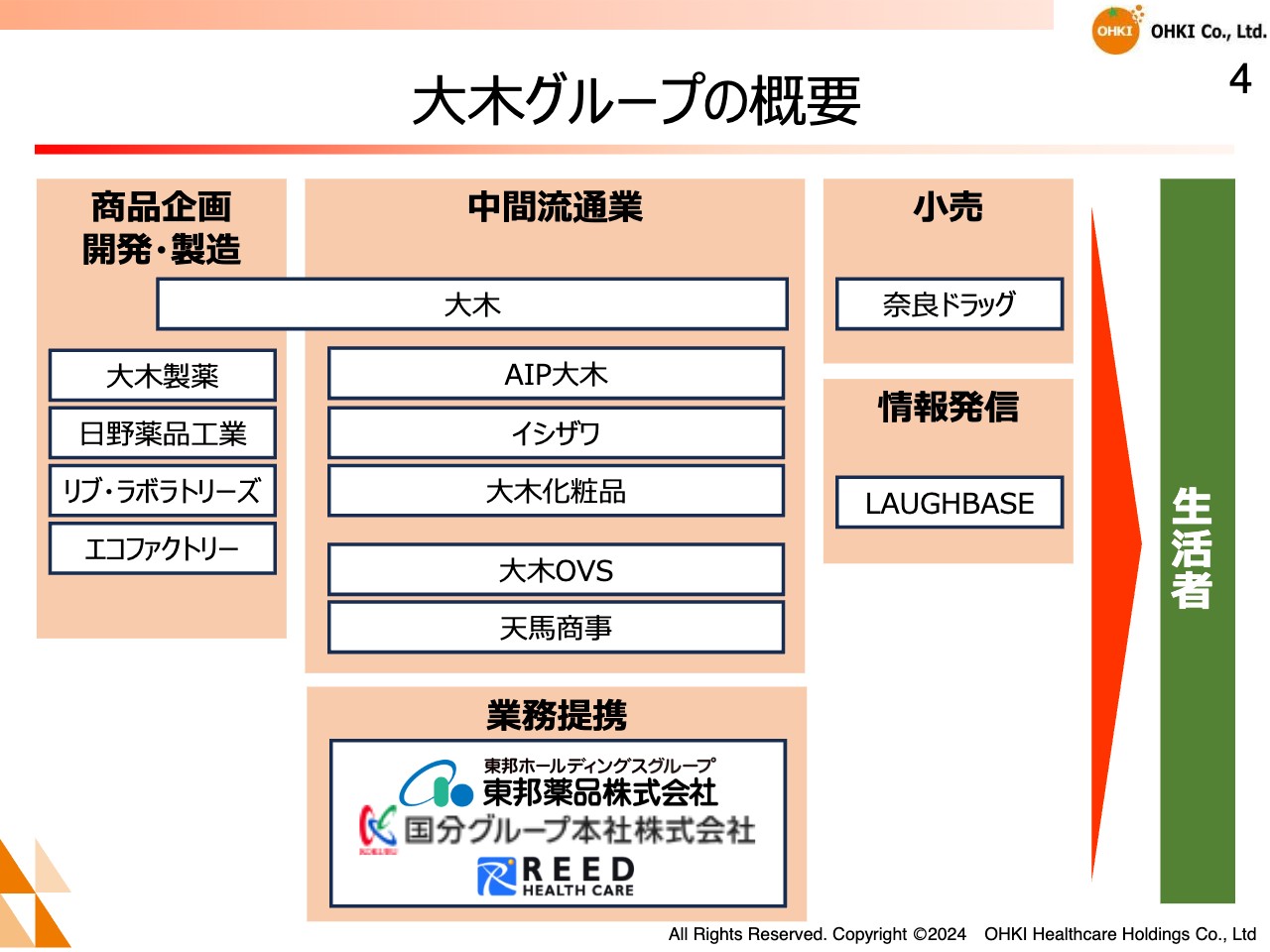

大木グループの概要

本日は、大木グループが何を行っている会社なのか、概要をあらためてご説明します。

スライドは左側がメーカーのポジション、右側が小売のポジションを示しています。中核にある大木は中間流通業、いわゆる卸売業になりますが、大木のユニークなところは、左側の商品企画側へはみ出している点です。

大木の下には機能会社として、眼鏡やコンタクトレンズ、コンタクトケア用品、補聴器を取り扱うAIP大木があります。もとは九州の眼鏡卸会社ですが、買収した後に、現在は専門的な知識をベースとしてコンタクトレンズや補聴器等の医療機器を扱っています。

イシザワおよび大木化粧品については、化粧品の卸売業を担っています。イシザワは長野県、大木化粧品は大分県の会社です。大木化粧品の傘下には、「コスメボックス楽天市場店」など化粧品のECサイトを持つコスメボックス社があります。

また、大木オーバーシーズは国内から海外のグループ会社や企業を、天馬商事は中国のアリババ社等のECを中心に対応しています。海外事業は、この2社でコントロールしています。

メーカーは、創業会社でもある大木製薬があります。液体絆創膏や子ども用のビタミン剤、肝油ゼリー、あるいは、コンタクトケア用品など、特殊な剤形の商品を製造しています。

日野薬品工業、リブ・ラボラトリーズ、エコファクトリーの3社は、医薬品、健康食品、環境対応等の日用品メーカーです。後ほどご説明しますが、小売業のPB商品開発の窓口や下請けをしています。大木が窓口となり、3社がそれぞれ商品を開発・製造・納入しています。

奈良ドラッグは小売です。3店舗のみですが、奈良県内に調剤とコンビニエンスストア、ドラッグストアを扱う店舗があります。そのうち1店舗は市役所と連携しながら経営するなど、テストマーケティング的な展開をしています。

情報発信のLAUGHBASEは、前期に立ち上げたベンチャー企業です。女性の健康に関するフェムケアカテゴリーの情報発信をしています。当社は女性社員が全体の50パーセントを超えているのですが、医薬品を取り扱っている当社も含めた日本のメーカーや小売は、生理痛薬、生理用品、更年期の薬に関する商品群を適切に扱えているかというと、まだまだ改善すべき点があることは否めないのが現状です。

商品を展開する予定もありますが、最も大事なことは、日本社会において女性が働きやすくなるための商品群や、女性の健康を理解する環境作り、また企業の中にそのような啓蒙組織を作るという活動をしています。

また、当社グループのカテゴリー補完を目的に、医療用医薬品大手の東邦薬品、食品卸大手の国分グループ本社と業務提携しています。

当社はヘルスケア流通というポジションですが、その範囲は広く、医療用医薬品のみならず、お米からお水といった日々の食事を含めてヘルスケアと捉えています。そのため、当社だけではカバーし切れない領域については、業務提携先のみなさまと一緒に取り組んでいます。

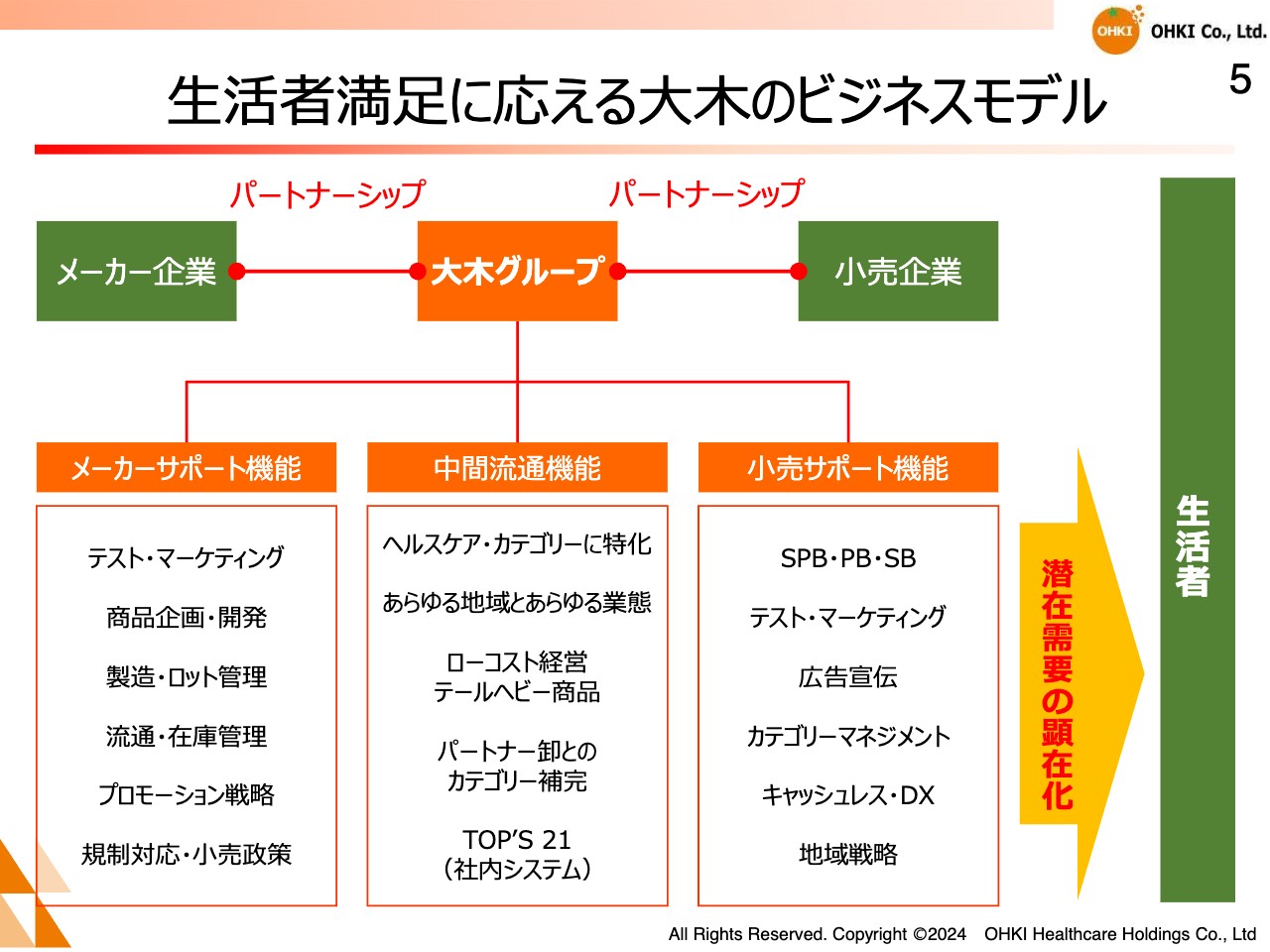

生活者満足に応える大木のビジネスモデル

当社のビジネスモデルについてご説明します。スライドは、数年来、当社が掲げているモデルを示しています。卸売業はできたものを配送するというイメージが強いですが、できたものや知っているものだけでは、生活者のヘルスケアニーズをカバーできないこともあります。したがって、大木グループは潜在需要の顕在化をビジネスモデルの根幹としています。

どのようなことかというと、例えば私がなんとなく調子が悪いと感じたとして、欲しいものは風邪薬でしょうか? あるいは、栄養補助食品、もしくはカツ丼、天丼、牛丼のようにお腹を満たすものでしょうか?

体調が悪い時に欲しいものの中で、自分自身では気づきにくいものがヘルスケアのニーズになります。生理痛がひどい時やなんとなく調子が悪いという時に、適切な薬や商品が何であるか自分ではわからない、という状態を潜在需要と捉え、その顕在化に取り組んでいます。

当社は創業して365年が経ちますが、創業時は製造販売業くらいしかありませんでした。現在は医療用の調剤薬局からドラッグストアまで、機能が細分化し、いろいろな特徴を持った企業があります。そのような企業と一緒に、中間流通業の「運ぶ」に加えて、カテゴリーの創造や、新しい業態の企業のサポートを行っています。

ドラッグストアの進展背景には、当社のサポートもあると自負しています。例えば、インバウンドで伸びている企業、ディスカウントで知られている企業のヘルスケアの扱い、グローバル展開している某EC企業のヘルスケア事業などです。ヘルスケアを扱う新しい業態のサポートを卸売業として積極的に行っています。

ヘルスケア商品群というものは、選択肢であり、新しい商品や技術を含めて、ただ売れるだけではなくロングテール商品までローコストで扱わなくてはならないという難しい課題がありますが、当社はこれを解決します。

また、東邦薬品や国分グループ本社との業務提携のように、当社でできない部分はパートナー卸との商品の供給を進めています。それをローコストで精度高く回していくため、社内システムに投資を行っています。

これらに加えて、スライドの両側にあるメーカーサポート機能と小売サポート機能にチャレンジしているのが大木の特徴です。

まず、左側のメーカーサポート機能についてご説明します。大手の企業さまにとって、例えば市場規模が1,000億円あり、10パーセントのシェアを取れるということであれば、経営側も新商品開発に踏み切ることができます。一方で、マーケットニーズも売上の目処も立っていない状態では、「でもニーズがあります」と力説されたところで、経営としては判断するのが難しいです。

そこで、当社がテストマーケティングを行い、流通は調剤薬局で進めるのか、ドラッグストアで扱うのか、コンビニエンスストアで扱うのか、またはインターネットの通販で行うのか、ヘルスケア商品なのか生活用品なのか、価格はどうするのかなども、一緒に話し合いをしていきたいと思っていますし、それが今の売上として結果に出てきていると思っています。

簡潔に記載していますが、かなり細かく、いろんなことを行っているのがメーカーサポート機能になります。

一方、右側の小売サポート機能についてです。PB・SBはみなさまもご存じだと思いますが、SPBは当社が掲げている考え方になります。

日本の商社においては、PBというと価格志向のイメージが強いですが、実際は価格だけではなく、価格以外のところでプライベートブランドや商品の価値が決まると思っています。

企業のオーナーが「PB比率を上げてストアブランドを増やしていくぞ」と言った時は、価格志向の商品を増やすということではなく、セブンイレブンさまの「セブンプレミアム」やドンキホーテさまの「情熱価格」などのような、他の企業と差別化するために、自身の企業の個性を打ち出した商品を増やすことを意味していると思います。

しかし、現場に下りていくと、その言葉が「PB比率を上げるために価格志向の商品を増やす」と変換されがちです。

そのため、当社はSPB(ストアフィロソフィーブランド)としてブランドを展開し、企業の哲学や考え方をかたちにした商品開発をサポートしています。価格以外で企業の性格を表わした商品開発を、言葉を変えて「SPB開発の受託窓口」と掲げ、事業を展開しています。

当社はヘルスケア商品の流通を強みとしていますが、風邪薬や健康食品は、ただ安いというだけで買われるものではありません。例えば、1万円の健康食品で、同じものが8,000円になっていたら買うかもしれませんが、何に効くかわからないものが100円で売られていても絶対に買いません。商品価値に対してディスカウントすることはあるものの、商品自体の性格がわからない状態では、価格だけ下げても売れないということです。

しかしながら、現場においては「価格、価格」となりがちなため、当社はあえて言葉を変えて「SPB開発の受託窓口」としています。

小売サポート機能では、メーカーサポートと同様に、小売側のテストマーケティングや新規業態企業の参入、事業のサポートを行います。加えて、広告宣伝やカテゴリーマネジメントでは新カテゴリーの提案、キャッシュレス・DXでは業界情報の共有などを行っています。

このようなお話をすると、「大木は卸売業の枠を超えてメーカーや小売になろうとしているのではないか?」と勘違いされることがありますが、当社はサポートに特化して事業を進めているということを、あらためてお伝えしたいと思います。

当社では製造や研究開発から、お客さまの一番のフロントである小売までをコーディネートしてつないでいくことをビジネスの根幹にしています。

メーカーにおいては、企業が大きくなるにつれてリスクが取りづらくなるといった状況があります。一方、小売企業が大きくなると、新しい商品や技術をもった中小のメーカーにとって、いきなり何万店舗に対応する能力がないということもあります。

当社はヘルスケア領域において、川上から川下まで、製造からお客さまの手に届くところまでサポートしていきたいと思っていますし、そのニーズはこれまで以上に高まっていくと予想しています。メーカーや小売が1社になったとしても、当社が生き残る、もしくは当社に期待していただけるような企業になっていきたいと考えています。

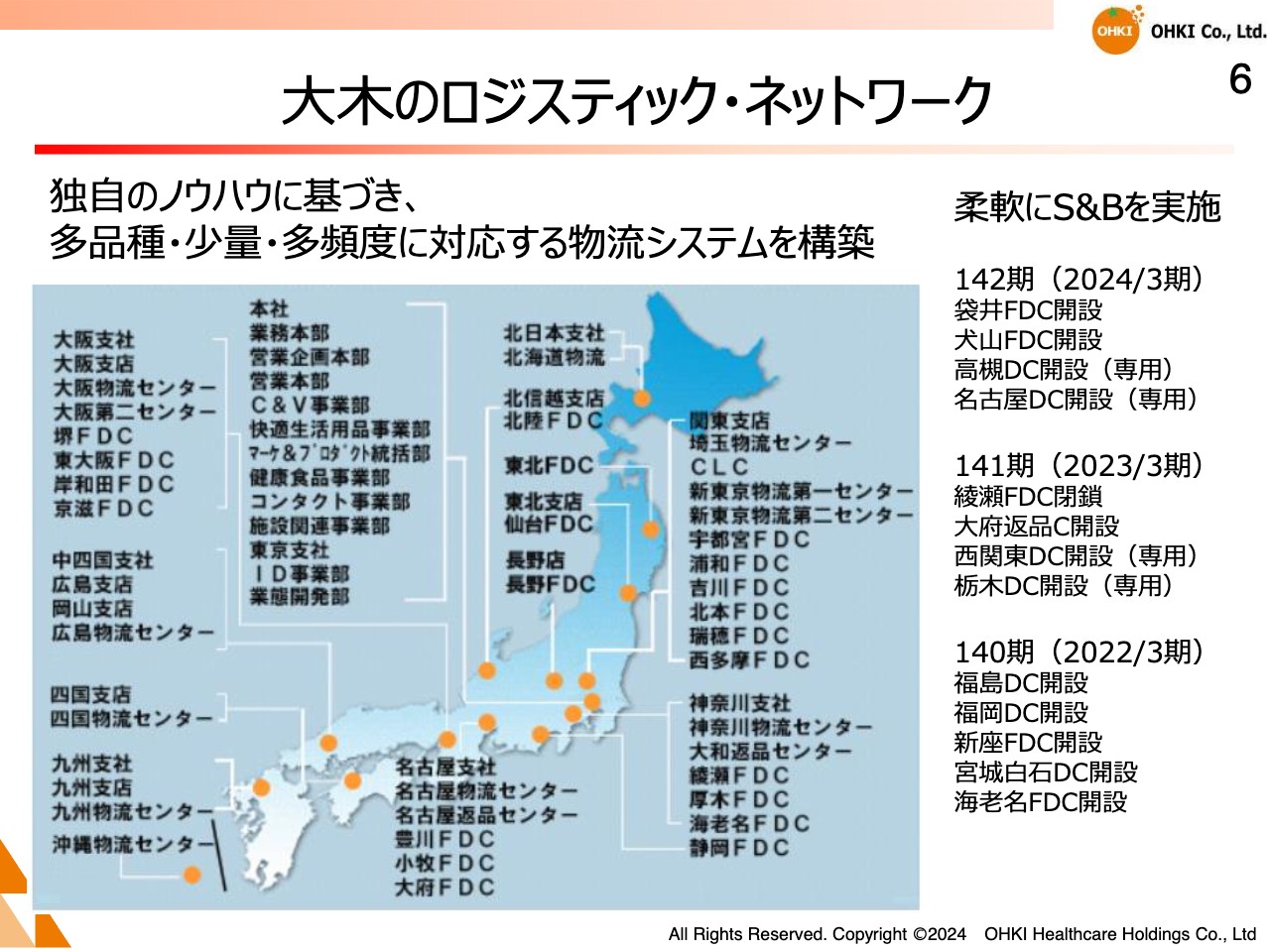

大木のロジスティック・ネットワーク

大木のロジスティック・ネットワークについてご説明します。全国展開していますが、決算書からは、物流投資やシステム投資が見えにくくなっているため記載しています。

前期に、4ヶ所のセンターを新設しました。「2024年問題」や物流の効率化など、対応を要することは数多くありますが、中小規模のセンターを網目状に設置し、相互補完しながら物流を構築していくのが当社のモデルになります。

震災等で1ヶ所の拠点が潰れたとしても、周辺のセンターでカバーします。また、コントロールセンターを設けていますので、中央から各センターをコントロールしていくことにより、大規模な物流投資をせずに物流の精度を上げていける仕組みとなっています。

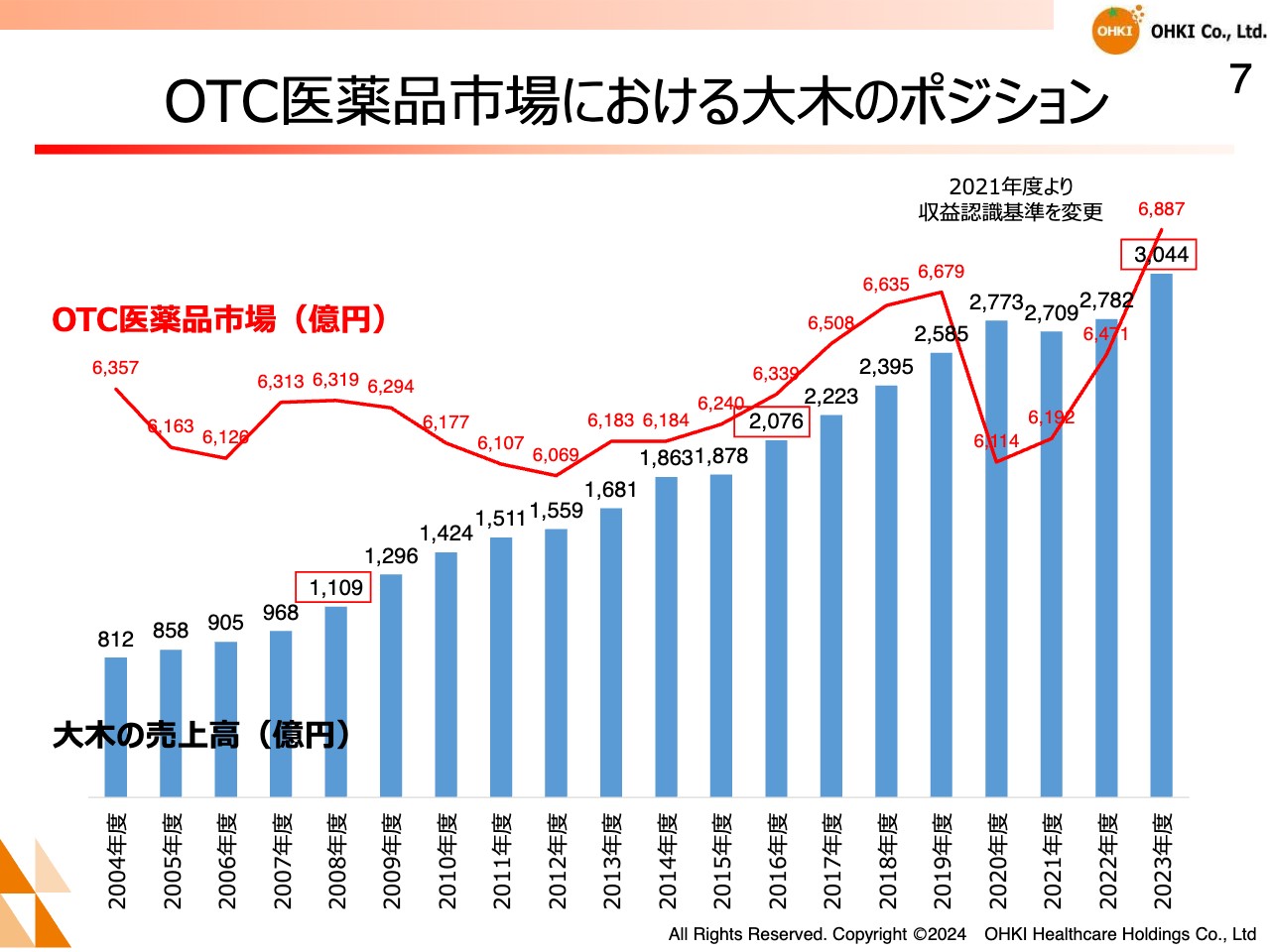

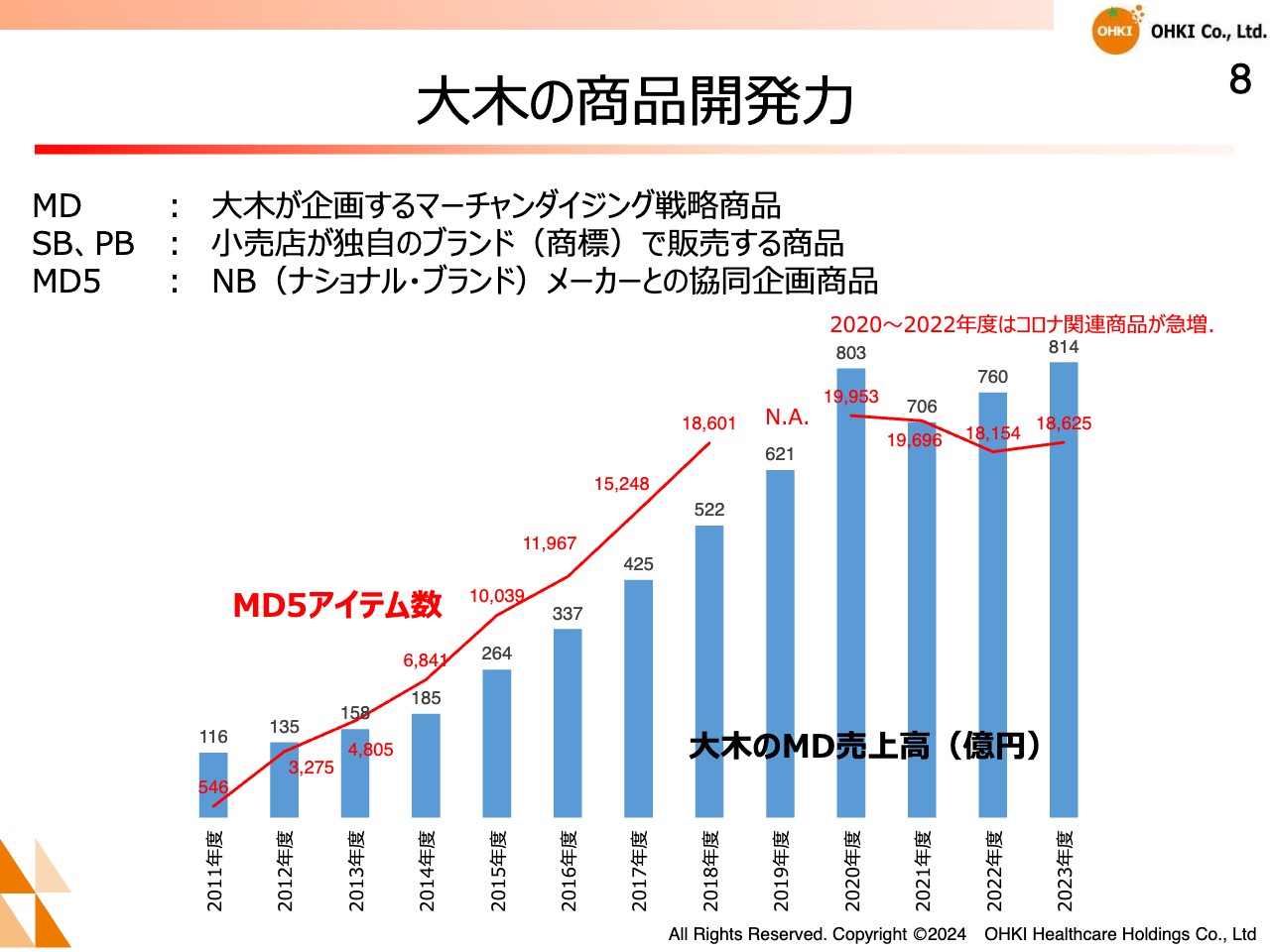

OTC医薬品市場における大木のポジション

OTC医薬品市場における大木のポジションです。OTC市場が横ばいの中、当社はヘルスケア流通卸として20期以上の連続増収を達成しています。

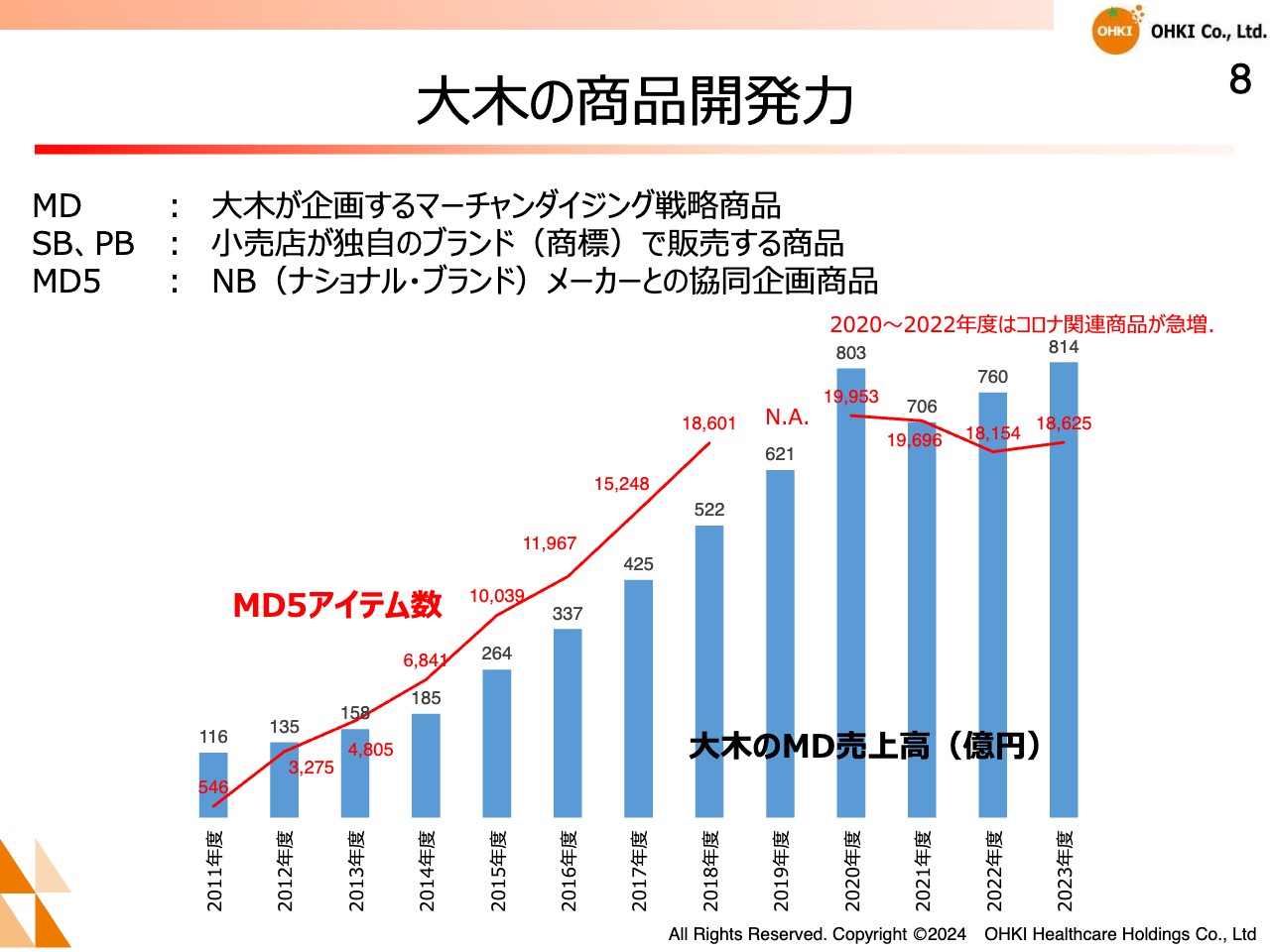

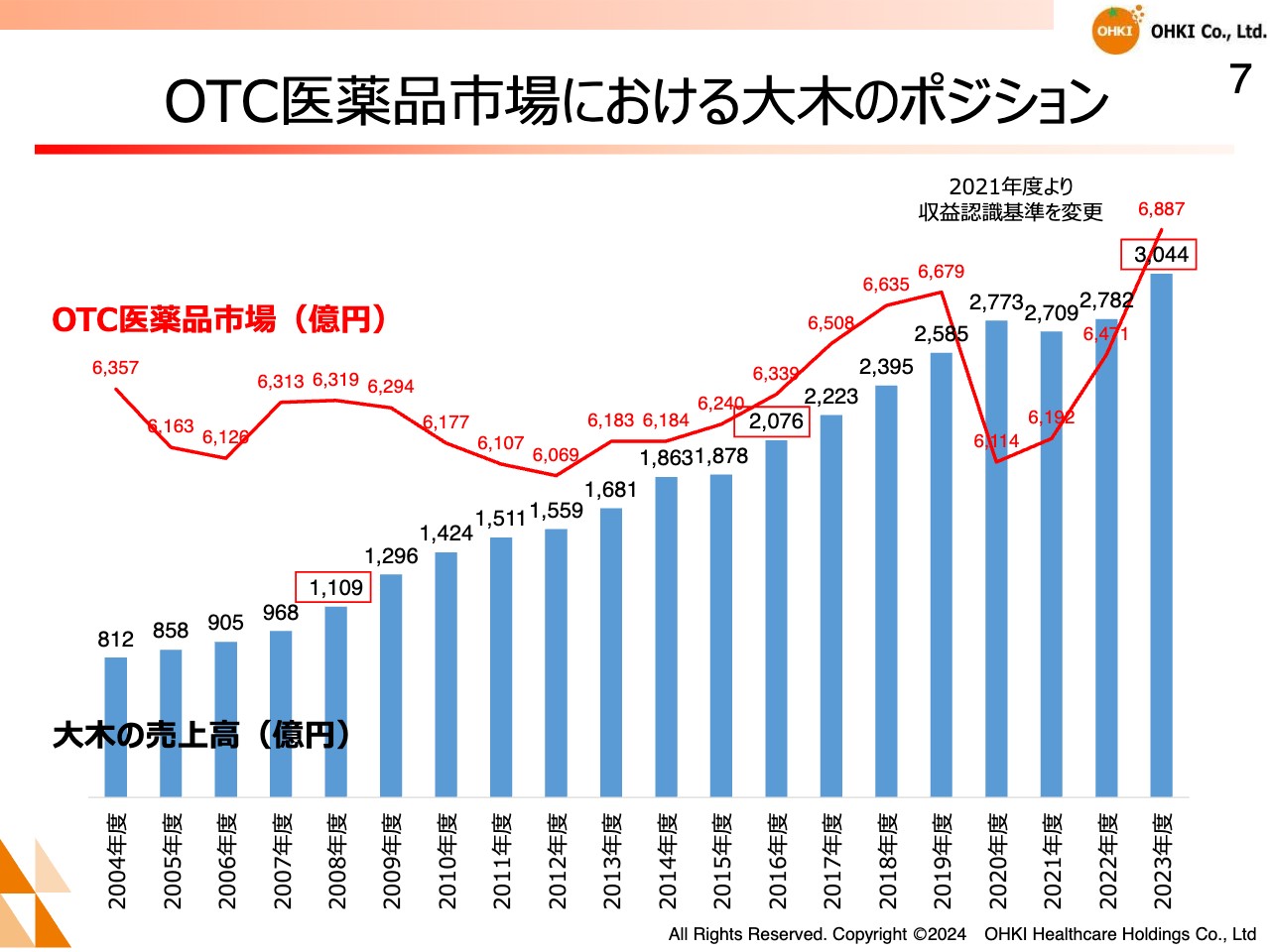

大木の商品開発力

大木の商品開発力についてです。スライドのグラフでは、当社が企画した商品の推移をお示ししていますが、順調に伸びていることがおわかりいただけると思います。

2020年度については、マスクなどの新型コロナウイルス関連商材が急増し、突出していますが、順調にアイテム数を伸ばしています。

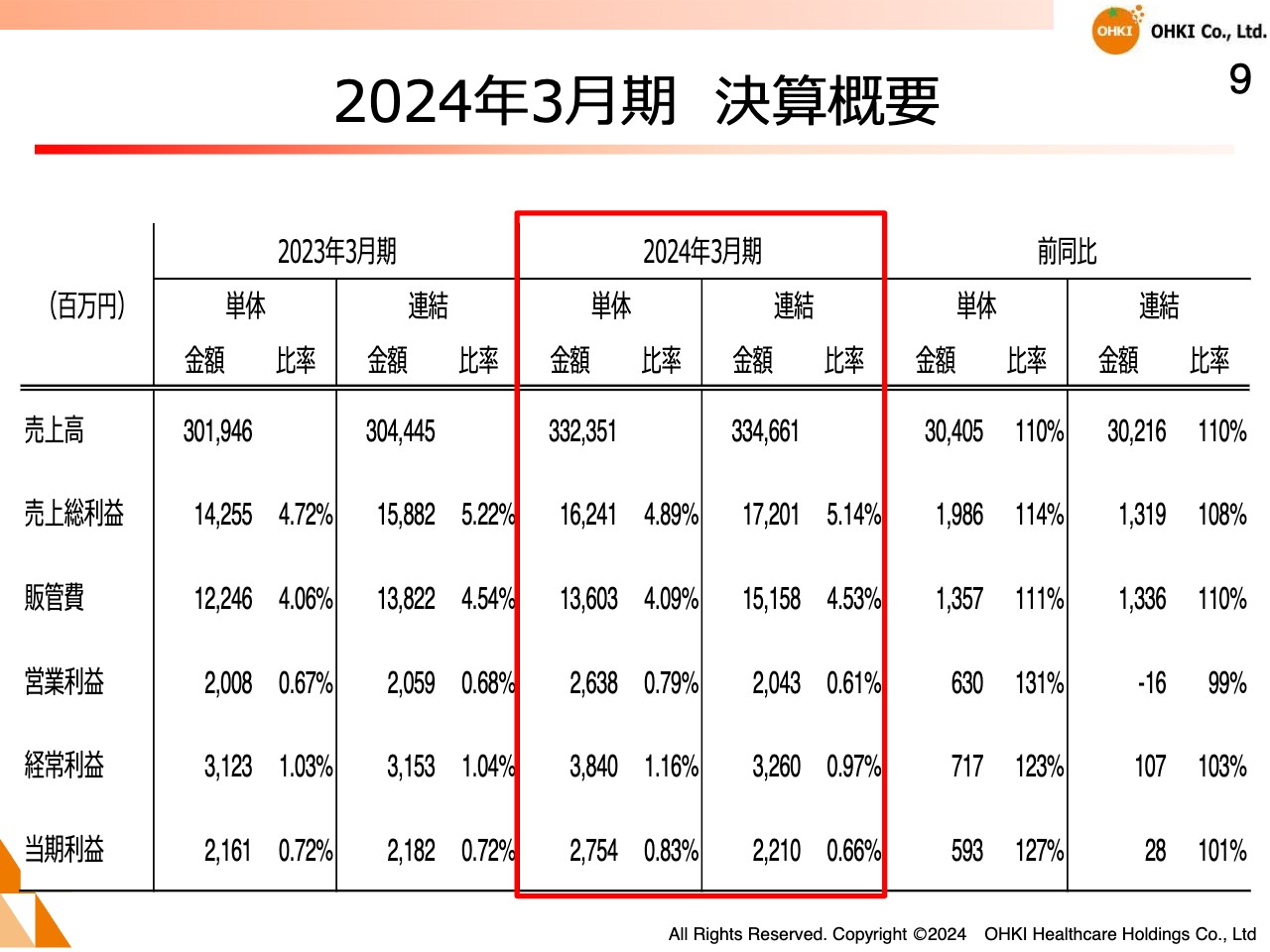

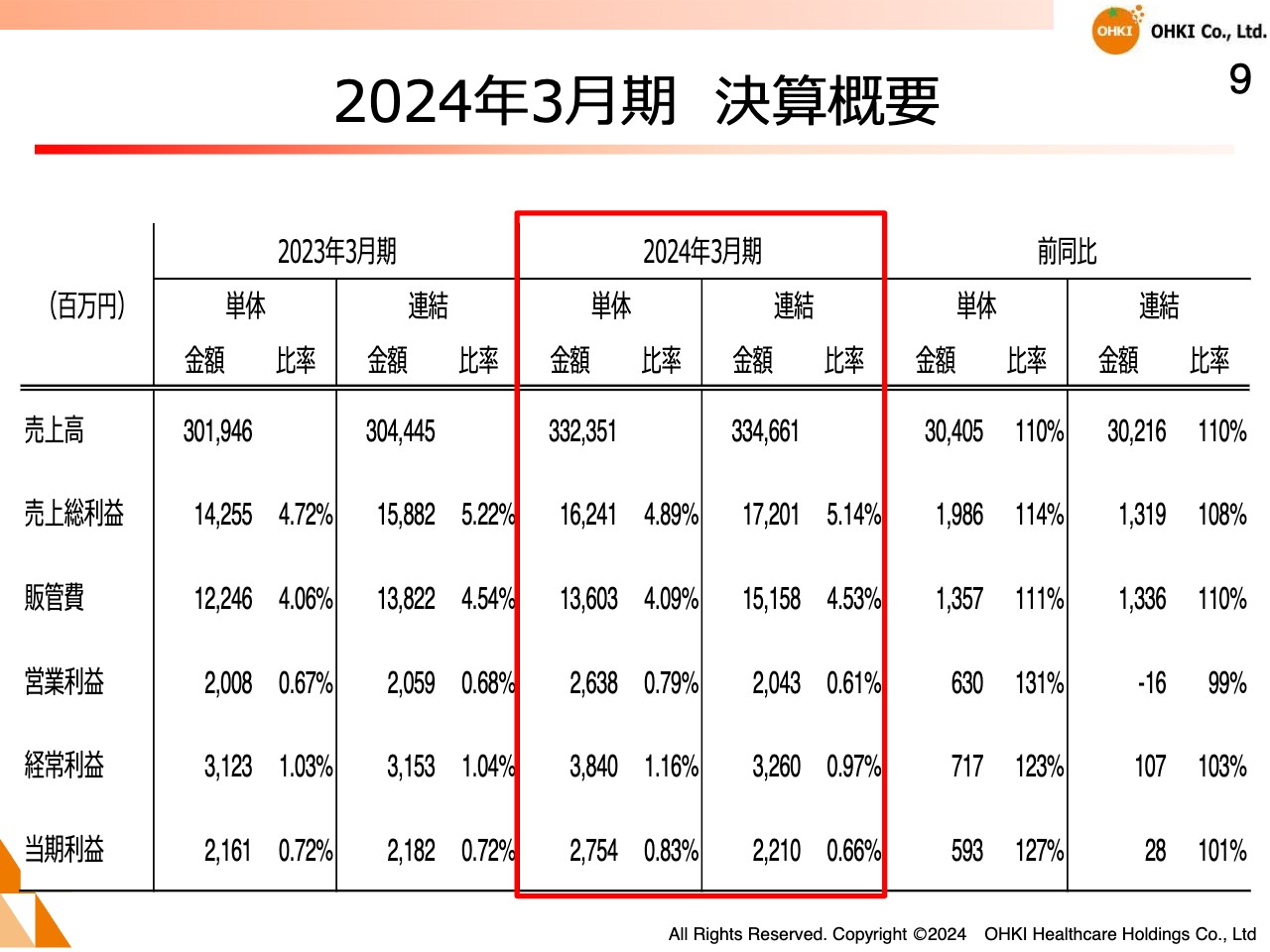

2024年3月期 決算概要

決算概要になります。2024年3月期単体の売上高は3,323億5,100万円、連結では3,346億6,100万円で、単体・連結ともに2桁の増収となりました。

ここからはやや厳しいお話になりますが、卸売業を中心とした単体で見ると、営業利益は26億3,800万円、当期利益は27億5,800万円と、増収増益で終了したものの、連結では営業利益ベースで20億4,300万円と、微減益になっています。

経常利益と当期利益は微増で、なんとか横ばいとなっています。2024年3月期は、単体では増収増益、連結では増収、横ばいとなりました。

連結の内容についてですが、大木製薬の売上や利益に影響した点が2つあります。1つは、もともと進めていた感染症対策商品と、二酸化塩素商材を中心とした新型コロナウイルス関連商材の特需商品の償却をしました。

もう1つは、当社の主力製品である子ども用ビタミン剤「パパーゼリー」の中国への出荷が止まったことです。この商品は中国の方にたいへん好評で、中国の売上割合がかなり高いのですが、埼玉の工場で製造しており、処理水の関係で出荷できなかったことが連結の利益に大きく影響しています。

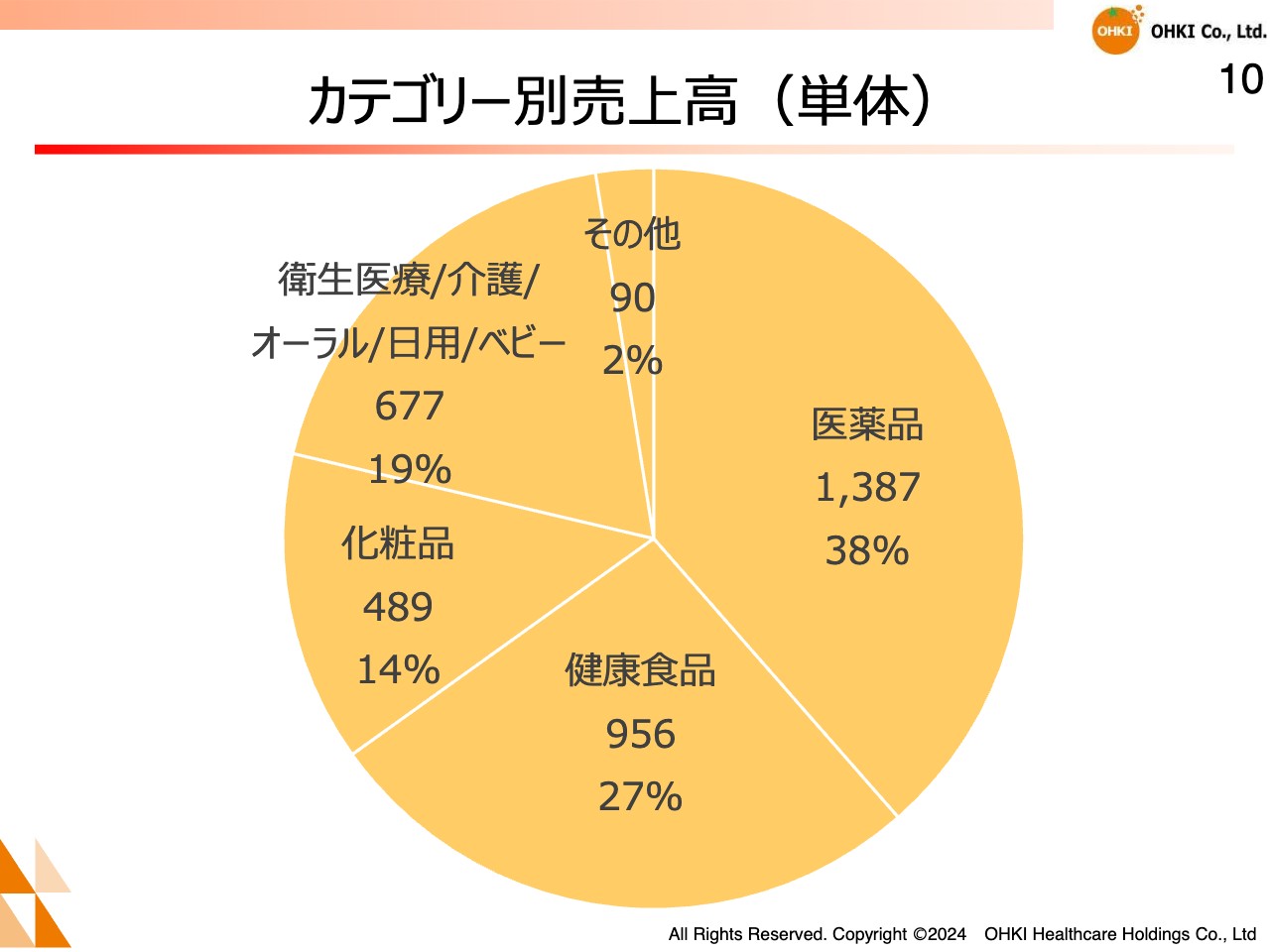

カテゴリー別売上高(単体)

当社のカテゴリー別売上高です。OTC医薬品が38パーセント、健康食品が27パーセント、化粧品が14パーセント、衛生医療が19パーセントとなっています。

当社は医薬品卸からスタートしていますが、現在はOTC医薬品だけでなく、健康食品、化粧品、衛生医療まで含めたヘルスケア卸として、ヘルスケアの概念を広げた事業を展開しています。

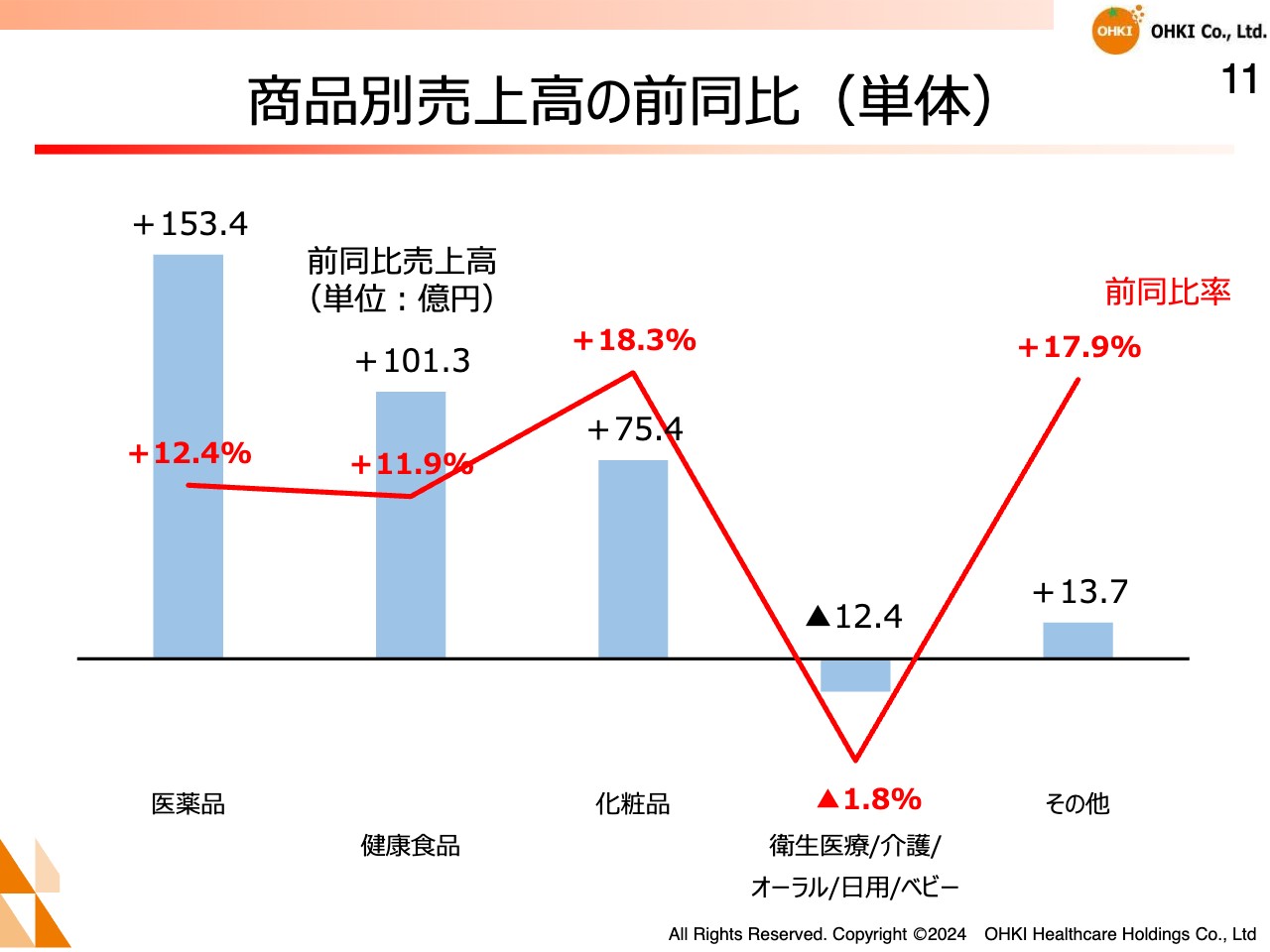

商品別売上高の前同比(単体)

このスライドには、どのカテゴリーが伸びたのかをお示ししていますが、全体的に伸長していることがおわかりいただけると思います。

新型コロナウイルス関連商材、特にマスク等のカテゴリーが凹んでいますが、前年のおよそ70パーセントから80パーセントで推移しているため、コロナ禍前から比較するとマスク市場は伸びています。

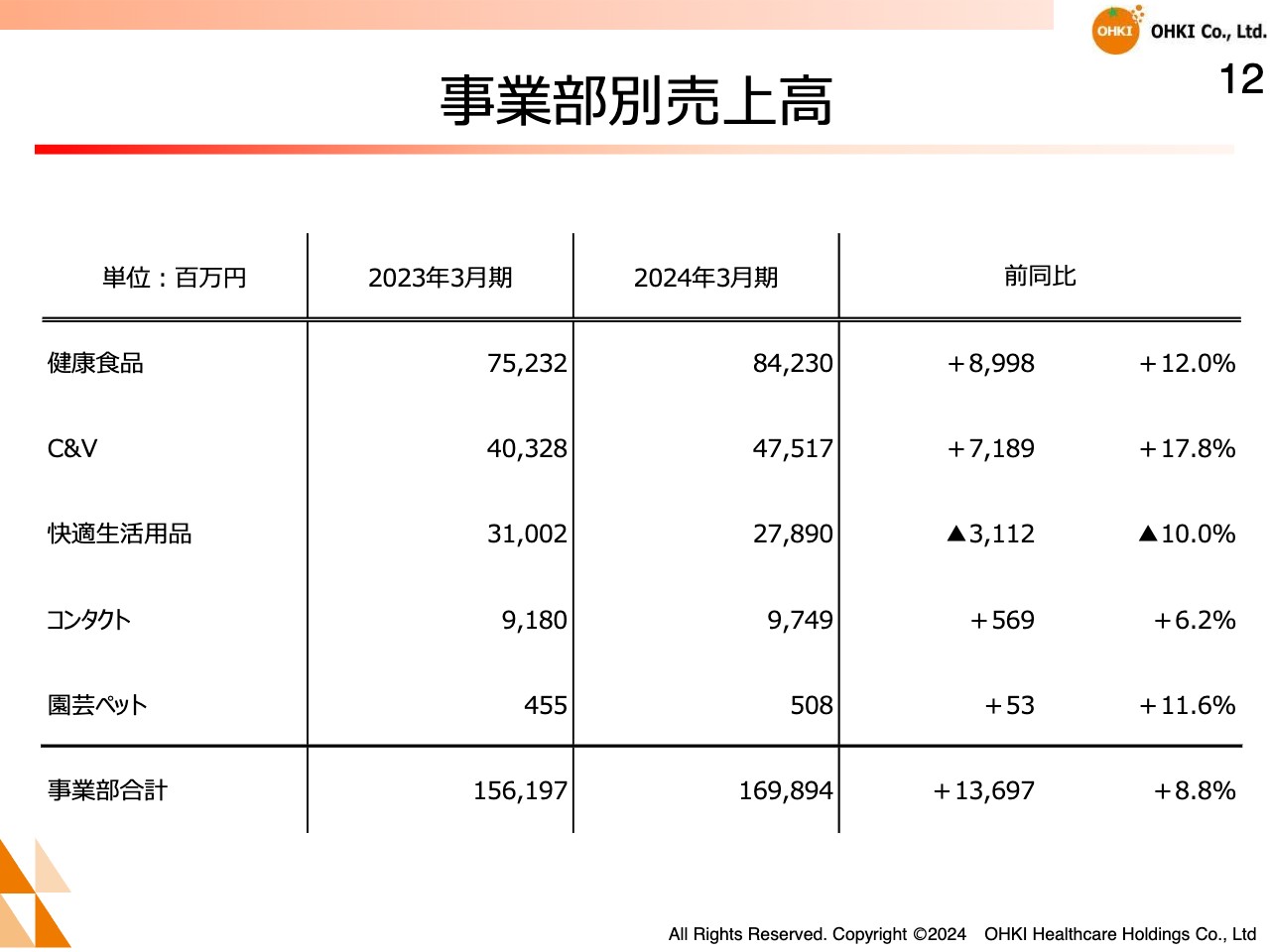

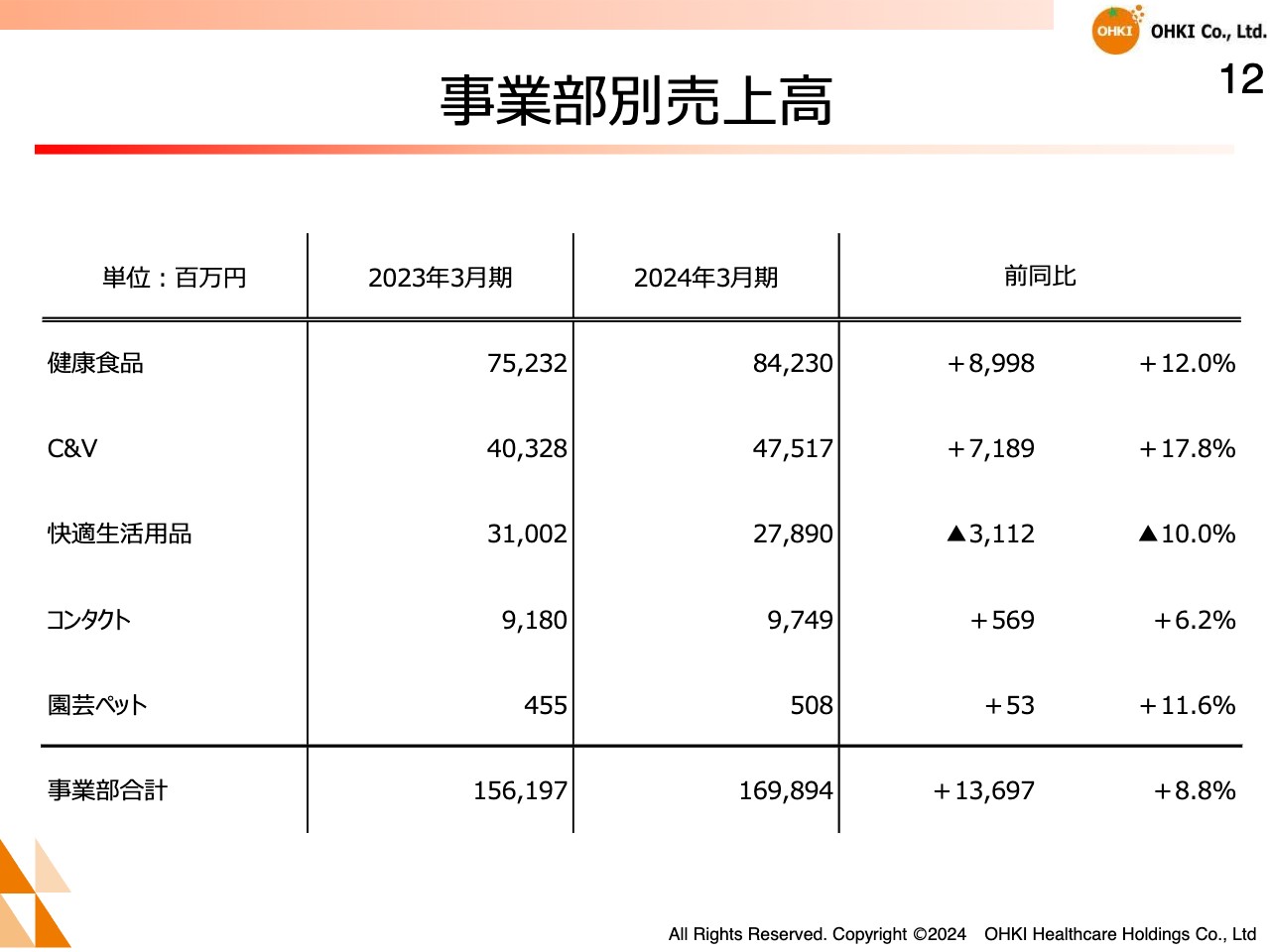

事業部別売上高

事業部別売上高です。快適生活用品がマスクや衛生医療の分野にあたりますが、それ以外は比較的好調に推移しています。

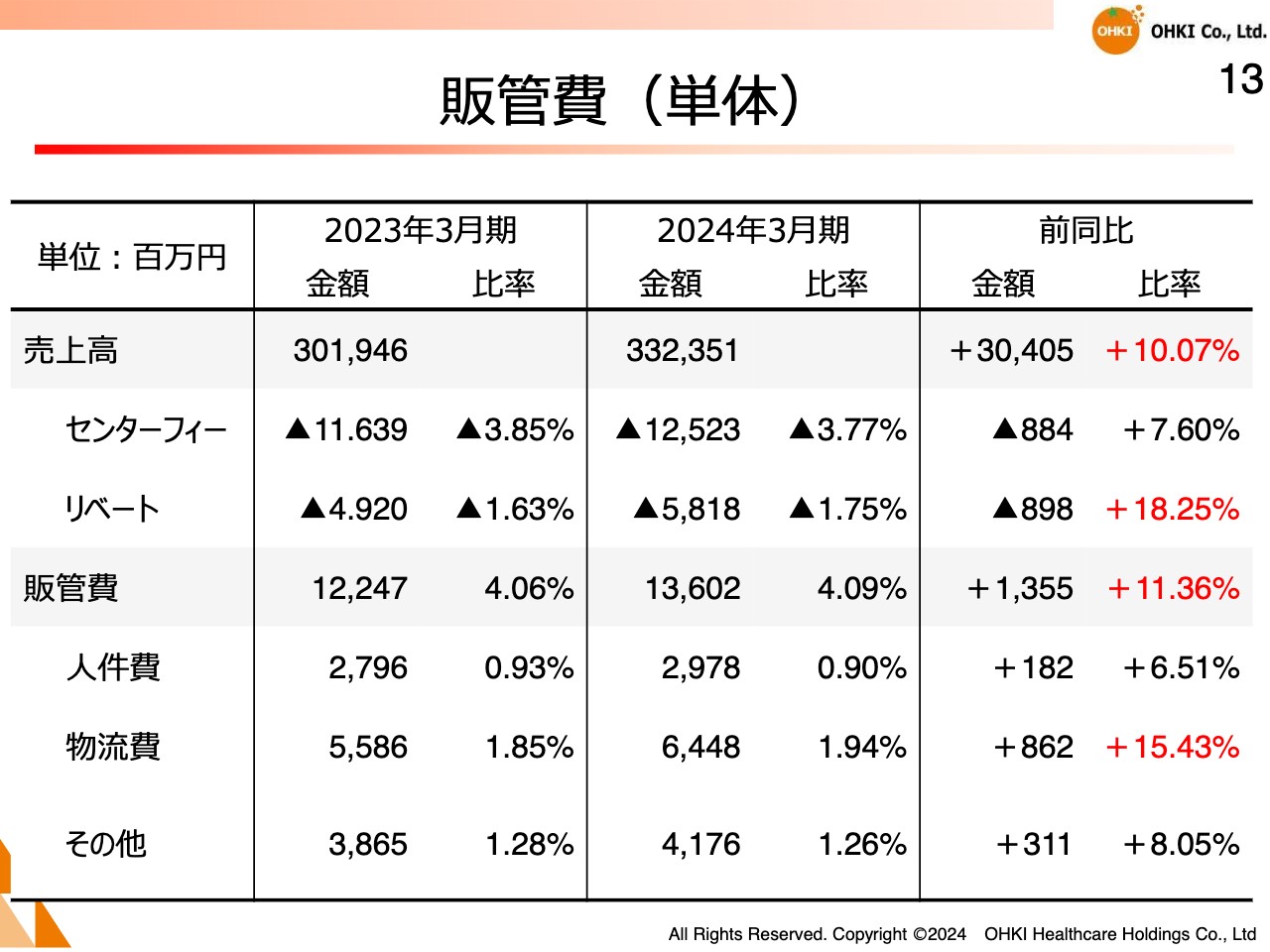

販管費(単体)

売上比率をみると、販管費はほぼ横ばいですが、センターフィーが減っています。

小売へのセンターフィー支払金額は引き続き増加していますが、当社が扱うカテゴリーは、医薬品NBメーカー商品以外に、小売からのプライベートブランド開発受託も含まれるため、センターフィーを除外している商品も多くなっています。商品の性格によってセンターフィーとリベートを見直しているため、業界内では増えているものの、当社の決算上は若干減っているということです。

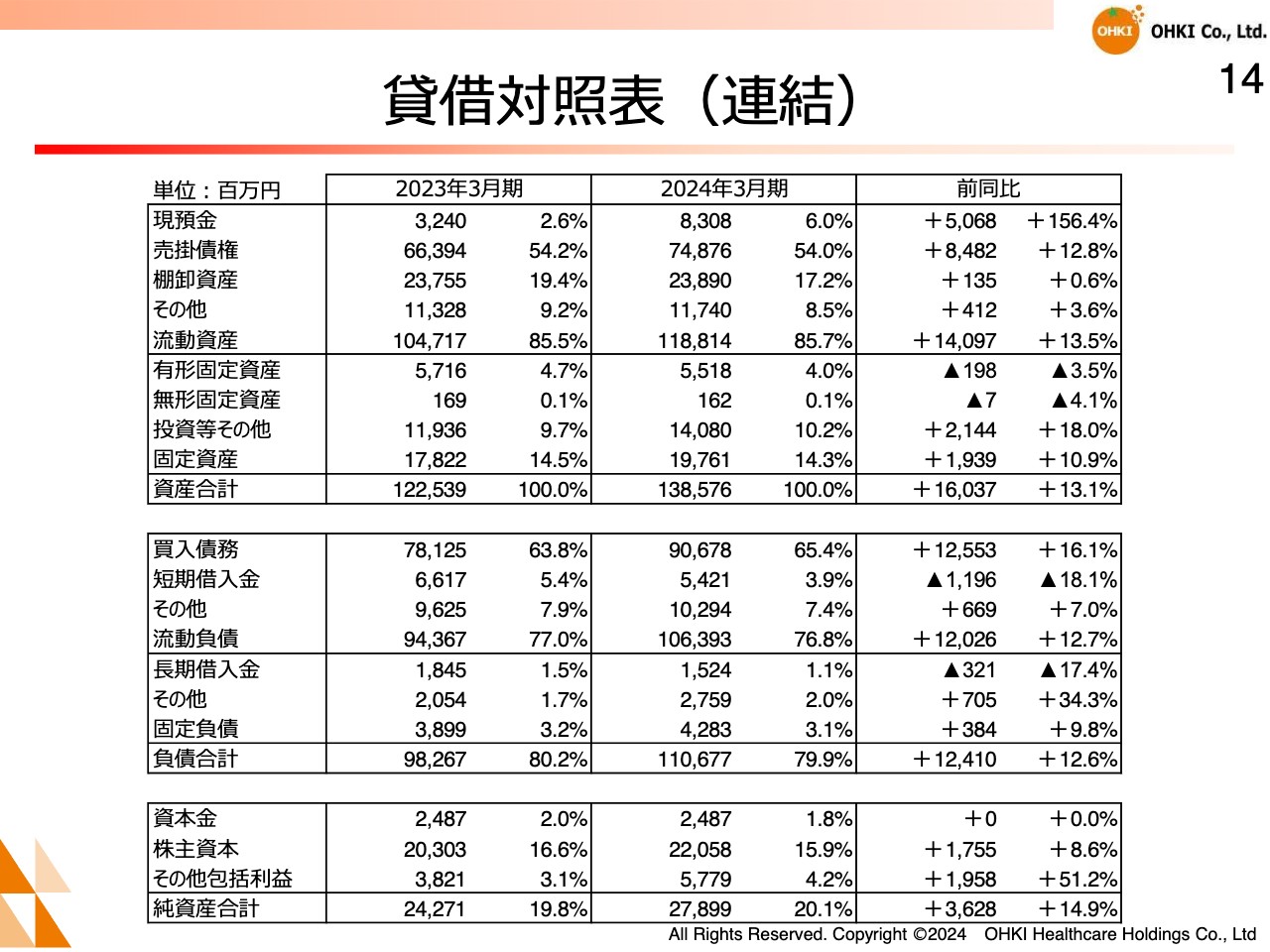

貸借対照表(連結)

貸借対照表です。現預金が増えています。主な要因の1つは、前期末が日曜日だった関係です。また、4月から施行された下請法の60日以内の支払いに備えて、事前にサイトの見直しを実施しています。

当社はサイトの運営を1本で行っていましたが、今はプライベートブランド受託のサイトとナショナルブランドのサイトを分けています。また、医薬品のように在庫回転日数が長い商品と、化粧品や日用品のような短い商品が混在していたため、カテゴリーや商品性格によって細分化するなど、サイト運営の見直しを行っています。

下請法の改正や金利の上昇等は当社としても大きな課題と捉えているため、財務体質の見直しを引き続き行っていきます。

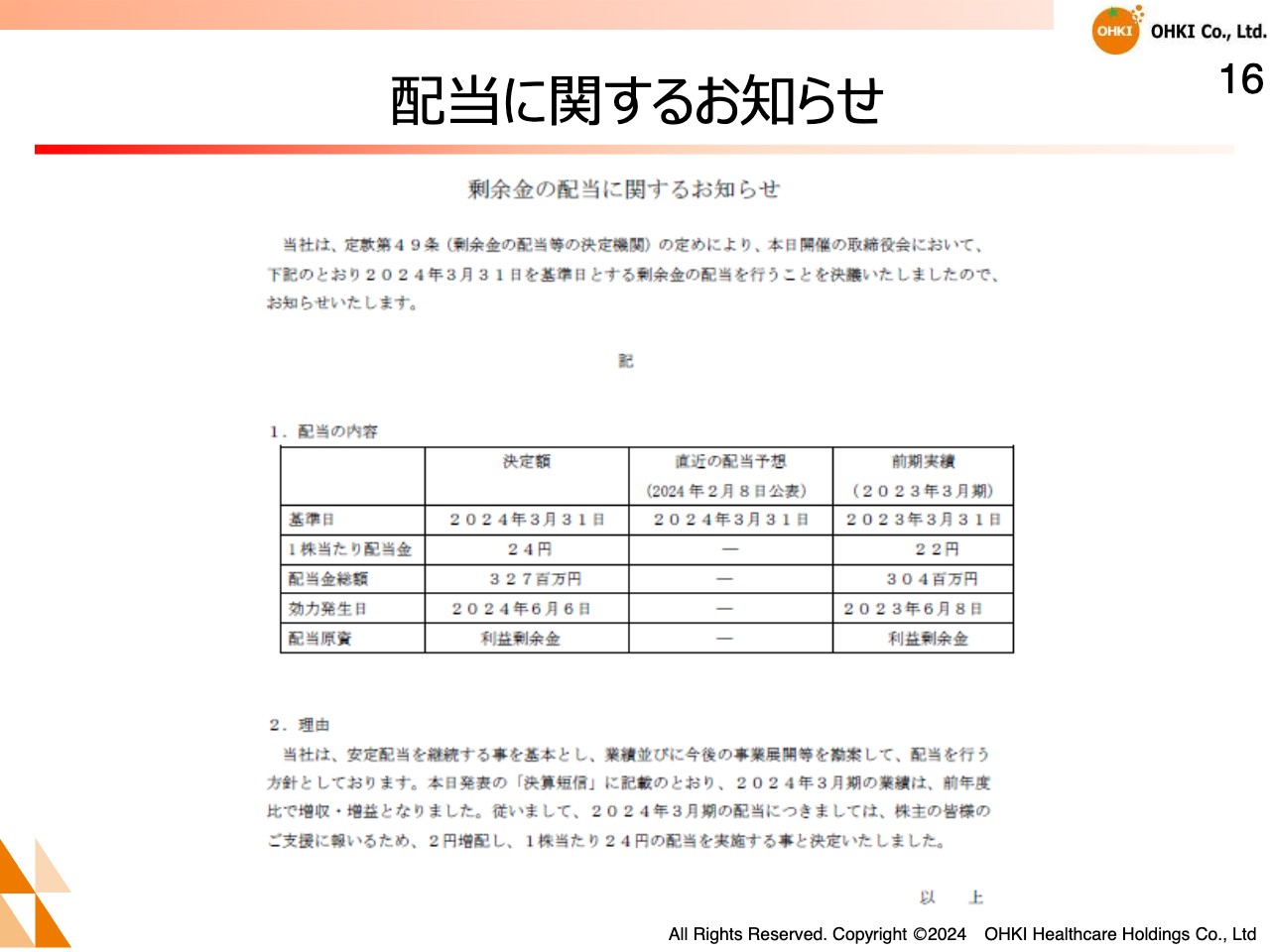

配当に関するお知らせ

最後に配当ですが、2円増配の24円としました。当社としても、引き続き株主さまのご支援を賜りたいと考えていますので、安定的に増配をしていく方針で、前期は1円の増配でしたが、今期は2円の増配としました。

以上が私からの説明となります。ご清聴ありがとうございました。

質疑応答:売れ筋商品・伸びなかった商品について

質問者:会社名のとおり、医薬品も含めてヘルスケアを中心に取り扱っておられますが、売上高は健康食品が前年同期比で12パーセントアップ、C&Vが前年同期比で17.8パーセントアップしており、園芸ペットも増加しています。概ねどのような商品が売れ筋商品となったのでしょうか? 一方で、快適生活用品の売上高はマイナスだったということで、伸びなかった商品についても教えてください。

松井:事業部別売上が伸長した要因としては、取り扱いアイテムは何千アイテムにのぼりますので、どれかが特別に売れたということではなく、さまざまな商品が売れているということです。

本日、みなさまへのお土産の中に、事業部の代表的な商品を入れています。C&V事業部のボトルタイプの炭酸シャンプーとリンスはあまり馴染みがないと思いますが、ご自身で使ってもいいですし、パートナーの方に使っていただいても良いと思います。1回使ってみると良さが体感できる商品です。

また、毛先が柔らかくたくさん密集した歯ブラシも使ってみると良さがわかるため、一度使ってみるとリピートしたくなるというような商品です。

みなさまがよく知っている商品の外側にマーケットがあると思っていまして、このように新しい形状や新しい機能を持つ商品を、小売さまにご提案したことが2桁の伸長につながったと考えています。

快適生活用品事業部のマイナスで一番大きいのはマスクです。コロナ禍前は、枚数ベースで当社が日本一の製造・販売を手がけていましたが、当社グループがかなり大きなポジションを占めていた関係で、国内市場全体が前年同期比70パーセントから80パーセントまで減少した影響を当社がかぶっています。

質疑応答:ASEAN地区の現状・今後について

質問者:海外のことについてお話しなさっていましたが、最近ではASEAN地区へドラッグストアが進出しています。大木さんはかなり前から上海にオフィスを持っておられますし、ベトナムにも参入されていますが、ASEAN地区の現状と今後についてお聞かせください。

松井:ASEANなど海外展開については、直接の展開はなかなか難しくなっており、海外の業者もしくはユーザーなどが日本の店頭で購入して持ち帰っています。当社は、中国のアリババやジンドンなどの海外事業者に直接販売するルートなど複数のチャネルを並行で持っていますので、どこかのルートが崩れても、他のルートでの展開を維持できるようにしています。

あくまでも日本の商品価値が高くなければ海外展開できませんので、ASEANをはじめとする海外の方々に、日本の商品価値を認知してもらうような活動も行っています。

例えば、今の円安を考えると、物価が安すぎます。海外のお金持ちにしてみると、日本の化粧品や健康食品が安すぎて、購入する範疇に入らないというようなことも実際に起こってきていますので、このあたりを商品開発を含めてサポートしています。

質疑応答:営業利益率の見通しについて

質問者:営業利益率の考え方について教えてください。今は0.6パーセントぐらいで推移しており、来期もそれぐらいの水準を目指していらっしゃると思います。かつて1パーセントも考えたいといったお話もありましたが、今はセンターフィーや物流の問題などもあると思いますので、業界環境を含めて、今後の目標を教えてください。

松井:株式会社大木単体の営業利益率については、引き続き先行投資をしたうえで1パーセントと目標を変更していません。いわゆる卸として配送する外側に新しいビジネスモデルを作っていかない限り、先行投資プラス1パーセントを実現することはできないと考えており、開発やサポートなどの機能を増やしています。

システムや物流への先行投資が増えているところですので、営業利益率1パーセントという目標は変わりません。

質疑応答:PBR改善の見通しについて

質問者:PBR改善に関しては、例えば不動産などのお話もあると思います。そのあたりをどのようにお考えになっているのか教えてください。

松井:株価に関して投資家さまへの説明が不足しているということを深く反省しています。もともと卸売業ビジネスがなかなかわかりにくいうえに、当社の考えているビジネスモデルが幅の広い卸売業になります。今までは、わかりにくいで終わっていたのですが、経営数値も含めて情報発信をさせていただき、当社を適切に評価していただけるように努力していきます。

質疑応答:MD売上の見通しについて

質問者:先ほどMD売上についてのご説明がありましたが、いわゆる専売品の比率を高めるなど、今後注力していきたい領域の見通しについて教えてください。

松井:専売品を始めた時と比べると、MD売上の割合が増え、いろいろな性格の商品が増えているため、少し見直すタイミングにありそうです。

例えば、小売業のプライベートブランドの開発も、価格志向型から高付加価値型へシフトしています。メーカーさまの専売品に関しても、推奨型もしくは企業限定の商品が出てきています。MD売上は今以上に伸ばしていこうと思っていますが、性格分けが必要だと思っています。割合は公表を控えたいと思います。

当社の考え方として、ヘルスケア流通において当社が適切に関わる商品群は増やしていきますので、今までの割合ではなく、当社が関係している商品群を増やしていこうとしています。カテゴリーについては、ヘルスケアに特化させていきます。

質疑応答:小林製薬の事件影響と健康食品への考え方について

質問者:今期に入って、特に健康食品が10パーセント以上の伸びを示しています。社会問題化している小林製薬の事件による影響はどの程度を実感していますか? 機能性表示食品など健康食品に対する考え方についても教えてください。

松井:小林製薬さまの影響は、健康食品のうち、特に機能性表示食品の売上に見られます。日本のサプリメントメーカーの商品にも日本製造と外国製造がある中で、製造される拠点や商品の性格によって少しずつ異なっています。

当社としては健康食品のうち、特に機能性表示食品として適切な表示を行い、一定のエビデンスが確保されている商品群には引き続き注力していきます。さらに、エビデンスの内容や安全性に関しても、もともと当社は力を入れており、独自にいろいろメーカーさまと交渉しており、さらに注力していきます。

海外に比べて、日本の健康食品市場はかなり小さいです。理由としては、表示のほかに、どのように表示を見るのか、どのようにしてエビデンスを理解するのかなどに対する生活者への啓蒙や啓発がまだ足りていません。

今後は医薬品だけでなく健康食品や食品でエビデンスや新しい制度へのニーズが高まると思っていますし、マーケットサイズはさらに大きくなっていくと思っています。商品を安全に正しく使用していただくのは当社の使命だと思っていますので、引き続き注力していきます。

機能性表示食品の売上に関しては、一時的に2割から3割ぐらい落ちていますが、再び改善する見通しです。

質疑応答:売上高の推移について

質問者:ご説明の中で、御社の直近十数年の売上高推移についてご説明がありましたが、一瞬でしたのでコメントがあればお願いします。

松井:私が入社時の売上は400億円ぐらいでした。当時は「大木さんは家庭薬卸」と言われており、ヘルスケアはOTC医薬品だけでしたが、それだけではヘルスケアをカバーしきれないということで、健康食品や化粧品にまで広げ、生活の質や健康を維持してもらうためにカテゴリーを広げました。販売チャネルであるドラッグストア業態と一緒に育ってきたことも含めて、成長につながったと思っています。

そのため、ヘルスケアの専業卸として、ヘルスケアの概念を大きく拡げています。今は動物用OTC医薬品を含めたペットの健康のほか、園芸の分野などにもチャレンジしています。

拡大したカテゴリーが市場に定着していることも、当社の伸びにつながっているのではないかと考えているところです。

2021年度だけ、収益認識基準の変更で経理処理を変えたため下がっていますが、実際は増収になります。

本日はどうもありがとうございました。

関連銘柄

| 銘柄 | 株価 | 前日比 |

|---|---|---|

|

3417

|

1,351.0

(02/25)

|

+20.0

(+1.50%)

|

関連銘柄の最新ニュース

-

02/24 15:30

-

02/19 15:30

-

02/09 07:32

-

02/07 07:32

新着ニュース

新着ニュース一覧-

-

今日 09:16

-

今日 09:15