忘れないように記録の為に・・・。

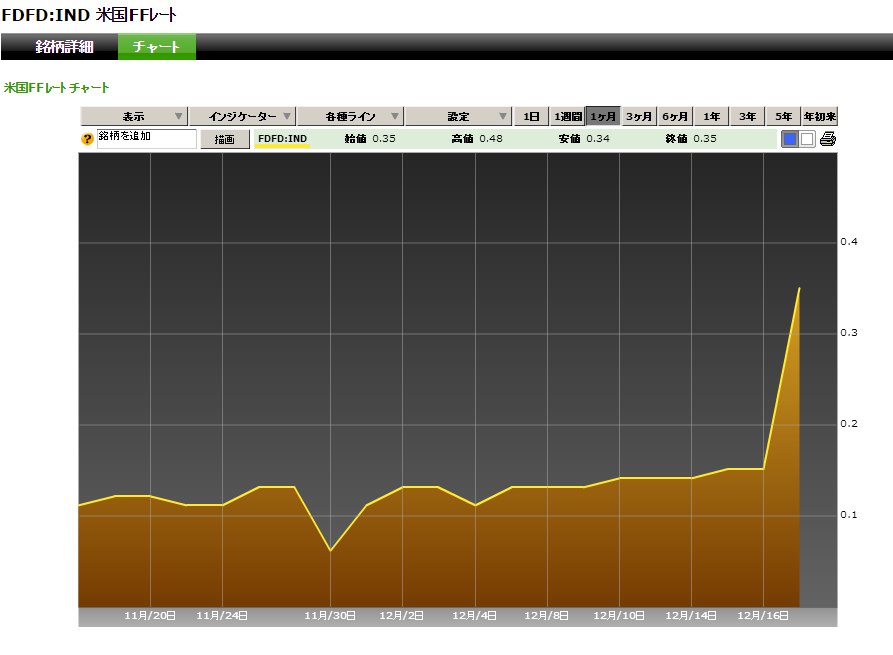

フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標を0~0.25%から0.25~0.50%に引き上げが決定。

1、利上げと景気回復

利上げは、景気回復が続くというFOMCの自信を反映している。景気回復に明らかな進展はあったがまだ未完了である。労働市場は大幅に改善しており、地域や業界によって状況はまちまちであるものの、われわれは経済が持続可能な回復軌道にあるとみている。

2、シクリカルな脆弱さが残る

11月の失業率は5%と、昨年末の水準から0.6%低下し、FOMC参加者による長期見通しの中央値に近付いた。求職断念者や不本意なパートタイム就業者などを含む、広義の失業率も確実に改善した。だがシクリカルなぜい弱さが一部残る公算が大きい。労働参加率は人口動態トレンドの予測を依然下回っている。不本意なパートタイム就業者も幾分高止まりしており、賃金の伸びもまだ持続的な拡大を示していない。

※シクリカル・・・循環的な景気変動のこと

3、低インフレにもかかわらず利上げに踏み切った理由

これまでも言ってきた通り、インフレが現在軟調となっているのは大部分が一時要因によるもので、こうした要因は次第に後退していくと予想している。また、労働市場などのスラック(需給の緩み)の縮小によりインフレには上向き圧力がかかるはずだ。さらに、金融政策措置が将来の経済情勢に対し影響を及ぼし始めまで時間がかかるとわれわれは認識している。

FOMCが政策正常化を待ち過ぎれば、景気の過熱や、インフレ率がわれわれの目標を大きく超えて上昇することを防ぐために、ある時点で比較的急に政策を引き締める必要に迫られる可能性がある。このような急な引き締めは、経済をリセッション(景気後退)に追いやるリスクを高める恐れがある。

4、インフレ率と今後の利上げ

インフレ率が確実にわれわれの想定通りに推移するよう、時間とともに実際の進展を監視する必要がある。追加利上げ前にインフレ率が2%に達するのを確認する必要はないが、われわれはインフレ動向について見通しを持っている。だが想定通りに進展しない、または目標を下回っている状況が一時的ではなく、労働市場が引き締まっても変わらないなら、確実にわれわれは利上げを休止する。われわれは最大雇用の目標達成までかなり近い状況にあると示唆してきた。だがインフレ率については目標を大きく下回っている。

→FRBが連銀法によって課されている2つの法的使命は「物価の安定」と「雇用の最大化」。インフレ率より雇用が増えても賃金の上昇と物価の上昇がみられるかで利上げを止めるらしい。とすると利上げが順調にいかなくなった時は暴落なのだろうか(・・?

どうせ当たらないから予想はしないでおこう(~_~;)

5、原油価格とインフレ

原油価格の一段の下落に驚いている。ただ、物価への影響を払しょくするために、原油価格が上昇する必要はない。必要なのは原油価格の安定だ。FRBはインフレ率の(目標)未達を容認してきた。未達は中期的に解消されると考えたからだ。FRBはこれまでにも、一時的との判断から、インフレ率のオーバーシュートを容認したことがある。ただし、インフレ動向を極めて注意深く監視する必要はある。エネルギー価格とドル相場が安定化すれば、インフレ率とコアインフレ率が上昇すると予想しているからだ。もしもFRBが想定する通りの展開にならない場合には当然、見通しを再考するとともに、適切な政策をとる必要がある。

6、利上げ後に政策転換が必要になる可能性について

一部の中銀がいったん金利を引き上げ、その後金利を引き下げたことがあるのは事実だが、すべてのケースで政策のミスがあったわけではない。経済はショックに見舞われることがある。利上げした時は適切な判断だったが、その後条件が変わり、ショックに対応するため、政策の転換を迫られた場合もある。中銀の行動が早すぎたケースがあることを否定するわけではない。我々はきょうの決定にあたり、そうしたリスクを検討し、そうしたリスクを慎重に秤にかけた。そのようなことが必要になるとは思わない。

7、新興国市場について

新興国の政策当局に対しては、突然の予期しない政策変更に伴う波及効果を避けるため、できる限り明確なコミュニケーションを行うよう約束してきた。今回の措置は予想されており、うまくコミュニケーションされていたと思う。少なくともそう期待したい。

全般的に見て、多くの新興国は例えば1990年代よりも強さを増していると思う。一方で、ぜい弱な面もあり、非常に注意深く見守っていく。

→勉強不足が原因で新興国株で痛い目にあっているので耳が痛い。。(>_<)

8、緩やかな利上げは低水準の中立的名目FF金利が理由

FF金利は当面、長期的に見込まれる水準を下回る見通しだ。この見方は、経済が潜在成長率に近い状況にあると仮定した場合に緩和的でも引き締め的でもないFF金利の水準と定義される、中立的な名目FF金利が現在、歴史的低水準にとどまっており、時間とともに緩やかに上昇していくとみられることと一致している。中立的というのは政策目標ではなく、評価だ。経済が潜在成長率に近い状況だとして、この状況を維持する実質的な政策スタンスであり、短期金利の水準だ。米経済はまだこの状況とは言えないが、妥当に近い水準にある。

9、金融市場の底堅さ

米金融システムは金融危機前と比べてかなり底堅いと言える。十分な資本を備えた銀行は企業向け融資を支援するのに良好な状況にある。また、ここ数年間に多くの企業が利支払いを減らし、債務プロファイルを拡大してきた。このことは波及効果の軽減につながるとみているが、慎重に評価していく。

10、成長に対するリスク

下振れリスクには注意したい。ただ、消費者の置かれた金融環境はかなり健全になっている。彼らの所得見通しは改善した。多くの自動車購入が確認されている。住宅(市場)の回復は極めて緩やかだが、データは住宅投資の大幅な増加傾向を示唆するだろう。個人的には緩やかな回復を中心的な予想としているが、上振れリスクは存在する。掘削活動の減少は投資支出を抑制してきたが、上振れリスクもある。とりわけコモディティー価格が下落する中で、多くの国が非常に困難な(経済)調整や成長減速を経験している。一方、最近でも新興国市場の成長加速が確認されている。

→上振れリスク・・・?自動車は何だかあやしいローンの匂いがする。資源国や資源株は厳しそう。重厚長大産業とかもきつそう(´Д`;)。

11、リセッションの可能性

米経済の基調的な状況は、極めて堅調だと考えている。景気拡大は長引けばいずれ失速する、というのは神話に過ぎない。経済が予想外のショックに見舞われ、リセッション(景気後退)に落ち込む可能性は、どんな年にもかなりある。その確率がどのくらいなのかは正確には知りようがないが、少なくとも10%といったところなのではないか。

12、バランスシート政策

われわれはいずれは、金融政策を効果的、かつ効率的に運営するのに必要と判断される規模まで、バランスシートを縮小する方針にある。金融システムを取り巻く状況は、金融危機前から大きく変わっている。FRBは現在、FRBの長期的な運営フレームワークをどのようなものにすべきかについて、検討を重ねているところだ。そのため、今はまだ、効果的・効率的な運営に最適なバランスシートとはどのくらいの規模なのか、具体的に特定することはできない。危機前の極めて小さな規模よりは大きいのかもしれない。われわれはまだ、決定していない。

FRBはこれまで、再投資を減少もしくは完全に停止することによって、バランスシートの規模を段階的に縮小する見通し、と説明してきた。これ以上のことに関しては、再投資縮小のタイミングは経済と金融の情勢次第とだとする以外は、追加的なガイダンスは示していない。

13、賃金の伸び加速へ

私は、労働市場の力強さが増す中で賃金の伸びが一段と加速すると期待している。そして、2%のインフレ目標の下で、賃金の伸びが加速する余地はこれまでよりも広がると考える。

賃金の伸びが加速している初期の兆候が一部で確認される可能性がある。すでに時間給は上向き、ここ数カ月で時間当たり平均賃金はやや上昇している。私はこれを確かなトレンドと呼ぶことは控える。われわれは過去に期待を裏切られてきた。賃金の伸びに影響を及ぼす要因は多い。FRBの政策決定において、賃金の伸びはいかなる意味でも決定的な要因ではない。ただ、インフレ見通しとは関係がある。また、労働市場にどれほどのスラック(需給の緩み)が存在するかの評価にも関係する。

ついに利上げが始まった。今後の利上げが順調にいくのかを注視していこう。来年はもう少し多く指標を記録できるようにしたい。

リンク:イエレン議長の議会発言についての要旨(11/4)